Le RMS Titanic était un paquebot britannique ayant fait naufrage lors de son voyage inaugural au large de Terre-Neuve, à la suite d’une collision avec un iceberg survenue dans la nuit du 14 avril 1912. D’une longueur de 265 m et pouvant évoluer à la vitesse de 22 nœuds malgré ses 46 000 tonnes, plus grand navire jamais construit jusqu'alors, le Titanic appartenait à la compagnie transatlantique britannique White Star Line. Son naufrage, le plus célèbre de l'histoire maritime, inspirera au cours du siècle qui suivra une littérature et une filmographie foisonnantes. L'engouement pour l'histoire du Titanic sera relancé avec la découverte de son épave le 1er septembre 1985.

Le RMS Titanic était un paquebot britannique ayant fait naufrage lors de son voyage inaugural au large de Terre-Neuve, à la suite d’une collision avec un iceberg survenue dans la nuit du 14 avril 1912. D’une longueur de 265 m et pouvant évoluer à la vitesse de 22 nœuds malgré ses 46 000 tonnes, plus grand navire jamais construit jusqu'alors, le Titanic appartenait à la compagnie transatlantique britannique White Star Line. Son naufrage, le plus célèbre de l'histoire maritime, inspirera au cours du siècle qui suivra une littérature et une filmographie foisonnantes. L'engouement pour l'histoire du Titanic sera relancé avec la découverte de son épave le 1er septembre 1985.

Histoire de la naissance du Titanic

Le Titanic est né cinq ans plus tôt de l’imagination de William Pirrie, le directeur des chantiers navals Harland & Wolff de Belfast, en Irlande. Associé de longue date à la compagnie maritime White Star Line, Pirrie propose au directeur de celle-ci, James Bruce Ismay, une nouvelle classe de paquebots transatlantiques. Au début du XXème siècle, l’émigration vers les Amériques bat son plein, et une forte demande a entraîné une concurrence effrénée, en particulier sur les lignes desservant New York – unique point d’entrée pour ceux qui aspirent à s’installer aux États-Unis. Les compagnies britanniques, allemandes, françaises, rivalisent entre elles pour offrir à leurs passagers le meilleur service et les emmener vers le Nouveau Monde.

Un des traits de cette concurrence est la course au gigantisme. À une époque où les chaudières à vapeur des navires consommaient des quantités faramineuses de charbon, construire des bateaux plus gros, en augmentant leur capacité en passagers, permettait de mieux rentabiliser chaque traversée. En outre, l’accroissement de la taille allait de pair avec celui de la sécurité. Les bâtiments modernes en acier pouvaient d’autant mieux être subdivisés en cloisons étanches s’ils étaient de grande taille, leur permettant de rester à flot même en cas de voie d’eau. Enfin, l’espace fourni par les grands paquebots permettait d’y installer de luxueuses facilités, à même d’attirer une clientèle richissime : celle de la haute société d’Europe et d’Amérique, qui passait régulièrement d’un continent à l’autre – que ce soit pour affaires ou pour agrément.

Le concept que Pirrie soumet à Ismay en 1907 est aussi original dans la mesure où il fait de la vitesse une préoccupation secondaire. À une époque où la plupart des compagnies rivalisent pour mettre en service le paquebot le plus véloce et conquérir le « Ruban bleu » – le trophée remis au navire ayant accompli la traversée de l’Atlantique Nord la plus rapide – la White Star préfère mettre l’accent sur le confort de ses passagers.

Le concept que Pirrie soumet à Ismay en 1907 est aussi original dans la mesure où il fait de la vitesse une préoccupation secondaire. À une époque où la plupart des compagnies rivalisent pour mettre en service le paquebot le plus véloce et conquérir le « Ruban bleu » – le trophée remis au navire ayant accompli la traversée de l’Atlantique Nord la plus rapide – la White Star préfère mettre l’accent sur le confort de ses passagers.

Mêmes les plus humbles devront pouvoir effectuer la traversée, qui leur aura souvent coûté leurs maigres économies, dans des conditions décentes. Quant aux plus riches, ils profiteront d’un luxe jamais vu jusque-là sur les océans du globe. Dans cette optique, la sécurité sera primordiale. Certes, on ne demande pas aux ingénieurs de Harland & Wolff de concevoir un navire insubmersible – ce serait bien présomptueux – mais l’architecture des futurs paquebots géants de la White Star devra être telle qu’ils pourront survivre aux plus graves avaries susceptibles d’être rencontrées en mer.

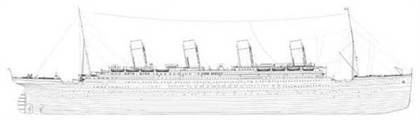

Pirrie obtient facilement l’adhésion d’Ismay et du principal actionnaire de la White Star, l’Américain John Pierpont Morgan, qui accepte de financer une série de trois navires, baptisés respectivement Olympic, Titanic et Gigantic. Les mensurations de ces géants des mers : 269 mètres de long, 28 de large, 53 de haut – dont un tirant d’eau de 10,5 mètres. Ces monstres de 52.000 tonnes seront capables de filer 24 nœuds (près de 45 km/h) grâce à vingt-neuf chaudières actionnant deux machines à vapeur et une turbine basse pression développant ensemble une puissance maximale de 59.000 chevaux, et trois hélices pesant ensemble près de cent tonnes.

En une seule traversée, chacun des trois paquebots sera capable d’emporter près de 2.500 passagers et un équipage de plus 900 personnes. Coût unitaire : sept millions et demi de dollars.

Le premier de la série, l’Olympic, est mis sur cale en décembre 1908. Dès son lancement, près de deux ans plus tard, il s’avère que le gigantisme de sa conception a amené des effets collatéraux que les ingénieurs qui l’ont dessiné, Alexander Carlisle et son assistant Thomas Andrews, n’ont pas anticipés. Emportée par son propre poids, la coque de l’Olympic est allée percuter un dock. Achevé en mai 1911, il fut impliqué quelques mois plus tard dans une collision avec un croiseur protégé de la Royal Navy, le HMS Hawke, dans le chenal de Spithead près de Southampton.

Le premier de la série, l’Olympic, est mis sur cale en décembre 1908. Dès son lancement, près de deux ans plus tard, il s’avère que le gigantisme de sa conception a amené des effets collatéraux que les ingénieurs qui l’ont dessiné, Alexander Carlisle et son assistant Thomas Andrews, n’ont pas anticipés. Emportée par son propre poids, la coque de l’Olympic est allée percuter un dock. Achevé en mai 1911, il fut impliqué quelques mois plus tard dans une collision avec un croiseur protégé de la Royal Navy, le HMS Hawke, dans le chenal de Spithead près de Southampton.

L’incident ne fit aucune victime, mais demeura controversé : l’Amirauté mit en cause l’énorme déplacement du paquebot dans les eaux étroites du chenal, qui aurait littéralement aspiré le croiseur vers lui. Le Hawke était plus endommagé que l’Olympic (sa proue était complètement écrasée), mais le paquebot était suffisamment touché pour devoir être mis en réparation à Belfast.

Un colosse aux pieds d’argile ?

Son sister-ship le Titanic est quant à lui mis sur cale le 31 mars 1909 et après plus de deux ans de labeur, sa coque est mise à l’eau le 31 mai 1911. Elle est légèrement plus grosse que celle de son prédécesseur, ce qui fait du Titanic le plus grand navire alors à flot. L’aménagement du paquebot se trouve ralenti en octobre suivant à cause de la collision entre le Hawke et l’Olympic, car la cale sèche dans lequel le Titanic est en cours d’achèvement doit être libérée pour procéder aux réparations.

Le scénario se répétera en mars 1912, car l’Olympic avait cette fois perdu une pale d’hélice. Ces contretemps obligèrent la White Star à repousser de trois semaines le voyage inaugural du Titanic, qui passa du 20 mars au 10 avril 1912. Finalement, trois ans jour pour jour après avoir été mis en chantier, le Titanic était prêt pour procéder à ses essais à la mer.

Ceux-ci furent réduits à une seule journée, et furent menés le 2 avril. De nos jours, il peut sembler invraisemblable qu’un navire duquel dépendra la vie de quelques 3.500 personnes soit ainsi homologué après une inspection aussi rapide. La faute en revenait aux règlements alors en vigueur. Conformément à ce qu’exigeait la loi, le représentant du ministère du Commerce se contenta de vérifier les qualités élémentaires de navigation du Titanic, qui se révéla stable et confortable. Il lui fallait un peu moins d’un kilomètre de rayon pour faire un tour complet, et il pouvait s’arrêter totalement en une distance à peu près similaire, ce qui, pour un navire aussi énorme, fut jugé tout à fait acceptable.

Ceux-ci furent réduits à une seule journée, et furent menés le 2 avril. De nos jours, il peut sembler invraisemblable qu’un navire duquel dépendra la vie de quelques 3.500 personnes soit ainsi homologué après une inspection aussi rapide. La faute en revenait aux règlements alors en vigueur. Conformément à ce qu’exigeait la loi, le représentant du ministère du Commerce se contenta de vérifier les qualités élémentaires de navigation du Titanic, qui se révéla stable et confortable. Il lui fallait un peu moins d’un kilomètre de rayon pour faire un tour complet, et il pouvait s’arrêter totalement en une distance à peu près similaire, ce qui, pour un navire aussi énorme, fut jugé tout à fait acceptable.

Le détail le plus connu concerne naturellement les embarcations de sauvetage : le Titanic en emportait vingt, pour une capacité d’emport de 1.178 places en tout. Or, le nombre d’embarcations pour les navires de plus de 10.000 tonnes était fixé à seize, une règlementation mise au point à une époque où très peu de paquebots dépassaient cette jauge – et qui n’avait pas été mise à jour depuis. Ironie du sort, le Titanic présentait donc une insuffisance criante en moyens de sauvetage, tout en comptant 25% de canots en plus par rapport à ce que la loi imposait.

Durant la construction, l’ingénieur Carlisle avait même suggéré d’en quadrupler le nombre : les bossoirs dont le navire était équipé étaient en effet capables de manœuvrer quatre embarcations à la fois. L’idée fut jugée potentiellement contre-productive, car elle risquait d’ébranler la confiance que les passagers plaçaient dans leur bateau. Elle resta lettre morte.

C’est donc sans difficultés qu’au soir de cette journée d’essais, le Titanic fut homologué pour le transport de passagers. Étant aussi accepté pour le service postal, il reçut le préfixe RMS, pour Royal Mail Ship – navire des Postes royales. Le nouveau paquebot n’était pourtant pas exempt de défauts, en dehors du nombre insuffisant – fût-il réglementaire – de canots de sauvetage. Le safran du gouvernail était jugé trop petit, et un savant dosage entre la vitesse des trois hélices était nécessaire pour parvenir à faire manœuvrer correctement le paquebot. En outre, on n’avait pas jugé nécessaire d’installer dans les machines un inverseur de propulsion. En bloquant les hélices, ce dispositif aurait permis de passer de la marche avant à la marche arrière en quelques secondes, facilitant ainsi l’arrêt du navire en cas d’urgence. Faute d’en être équipées, les hélices du Titanic tournaient librement.

Accessoirement, à l’insu du représentant du ministère, une des soutes à charbon… était en flammes. Incident courant à l’époque, la poussière de charbon étant hautement inflammable, mais qui risquait de déformer les cloisons étanches. Ces dernières, au nombre de quinze, divisaient la coque en seize compartiments. Qu’une voie d’eau se déclare dans l’une d’elles, et il suffirait de les sceller pour empêcher l’inondation de se propager au reste du navire. Ces cloisons jouaient donc un rôle crucial dans la sécurité du bateau.

Accessoirement, à l’insu du représentant du ministère, une des soutes à charbon… était en flammes. Incident courant à l’époque, la poussière de charbon étant hautement inflammable, mais qui risquait de déformer les cloisons étanches. Ces dernières, au nombre de quinze, divisaient la coque en seize compartiments. Qu’une voie d’eau se déclare dans l’une d’elles, et il suffirait de les sceller pour empêcher l’inondation de se propager au reste du navire. Ces cloisons jouaient donc un rôle crucial dans la sécurité du bateau.

L’ingénieur Andrews avait ainsi calculé que le Titanic pouvait demeurer à flot même avec quatre compartiments inondés – soit tout de même le quart de sa longueur. L’incendie de la soute à charbon fut rapidement confiné et n’eut finalement pas de conséquences sur le cloisonnement interne du navire. Néanmoins, même circonscrit, il continua à brûler pendant dix jours – sans que les passagers ne le remarquent le moins du monde.

Le Titanic, véritable ville flottante

Un paquebot qui fait sensation

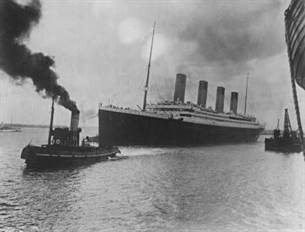

Aussitôt après son homologation, le Titanic se mit en route pour Southampton. Le port d’attache des navires de la White Star était Liverpool, mais ses installations étaient trop petites pour accueillir les bateaux de la classe Olympic. Pour son premier voyage, la compagnie avait confié le Titanic à son capitaine le plus expérimenté, Edward Smith. Cet officier de la Royal Naval Reserve – et qui avait, à ce titre, le privilège de naviguer sous le pavillon bleu de ce corps, plutôt que sous le pavillon rouge habituel de la marine marchande – effectue là sa dernière traversée avant la retraite.

Le capitaine Smith est assisté du capitaine en second Henry Wilde, et de six lieutenants classés par ordre de préséance : William Murdoch, Charles Lightholler, Herbert Pitman, Joseph Boxhall, Harold Lowe et James Moody. Le rôle de commissaire de bord est tenu par Hugh McElroy. Comme à l’accoutumée, Bruce Ismay sera du voyage, ainsi que Thomas Andrews, qui a succédé à Carlisle, jeune retraité, en tant qu’ingénieur en chef des chantiers Harland & Wolff.

À Southampton, le paquebot fait sensation. Quels que soient ses défauts par ailleurs, le Titanic est une vraie réussite esthétique. Ses lignes épurées, son agencement équilibré suscitent l’admiration, à cette époque comme de nos jours. La quatrième cheminée n’y est pas pour rien. Elle n’existe, du reste, que dans ce but. En effet, elle n’est pas raccordée aux machines, qui évacuent fumée et vapeur par les trois premières cheminées ; la quatrième est purement cosmétique.

À Southampton, le paquebot fait sensation. Quels que soient ses défauts par ailleurs, le Titanic est une vraie réussite esthétique. Ses lignes épurées, son agencement équilibré suscitent l’admiration, à cette époque comme de nos jours. La quatrième cheminée n’y est pas pour rien. Elle n’existe, du reste, que dans ce but. En effet, elle n’est pas raccordée aux machines, qui évacuent fumée et vapeur par les trois premières cheminées ; la quatrième est purement cosmétique.

La semaine qui suit la mise en service est consacrée aux derniers préparatifs. On fait ainsi le plein, à commencer par près de 6.000 tonnes de charbon. Il fallait bien ça, car rien qu’en restant à quai, le navire en consomme soixante tonnes par jour uniquement pour s’éclairer et se chauffer. À cela s’ajoutent des centaines de tonnes de nourriture, près de 40.000 bouteilles (boissons alcoolisées ou non), sans oublier les quelques 8.000 cigares qui seront offerts à la clientèle la plus aisée.

Une société miniature

Beaucoup d’auteurs ont souligné à quel point la répartition des passagers et de l’équipage reproduisait la stratification sociale de l’époque. Robert D. Ballard, qui allait retrouver l’épave du navire soixante-treize ans plus tard, a ainsi pu comparer le Titanic à une « mille-feuilles flottant ». Le glaçage du gâteau est fourni par les passagers de première classe, issus de l’élite de la Belle Époque. Hommes d’affaires et grands industriels, personnalités politiques ou nobiliaires, toutes et tous retrouvaient dans les salons qui leur étaient réservés le luxe inouï des palaces qu’ils fréquentaient lorsqu’ils séjournaient à Paris, Londres, Nice ou New York.

Ils se partageaient des cabines fastueuses et des suites dont le prix pouvait grimper jusqu’à 4.500 dollars – en comparaison, les ouvriers des chantiers Harland & Wolff gagnaient l’équivalent de 20 dollars par mois. Les cabines de première classe étaient celles situées le plus haut dans le navire, certaines d’entre elles disposant même d’un pont-promenade privatif.

Mais la première classe n’était pas uniquement réservée à cette élite, car le premier prix des cabines y était de 125 dollars. Ceci les rendait accessibles aux couches les plus aisées de la classe moyenne. Les autres venaient en-dessous, en deuxième classe – à partir de 65 dollars. Cette catégorie de clients aisés sans être riches était encore minoritaire, comme en témoigne la capacité du navire : 905 places en première classe, 1.130 en troisième, mais seulement 565 en deuxième.

Si les première et deuxième classes pouvaient se permettre de voyager pour leur agrément, ce n’était pas le cas des couches populaires, logées dans les entrailles du navire, et qui devaient traverser tout un dédale de coursives pour accéder ne serait-ce qu’au pont supérieur. Les passagers de troisième classe, eux, voyageaient le plus souvent par nécessité. Beaucoup n’avaient qu’un aller simple vers l’Amérique, la terre de leurs espoirs, et le voyage à lui seul leur avait coûté des années de besogneuses économies.

Un équipage mal loti

Pourtant, ils n’étaient pas les plus mal lotis. De manière générale, le Titanic offrait à ses passagers un niveau de confort sans égal, y compris en troisième classe. On y servait des repas, alors que bien d’autres paquebots obligeaient leurs passagers les plus modestes à amener leur nourriture pour le voyage.

Les dortoirs étaient pourvus de vrais lits au lieu des couchettes sommaires habituelles, et les plus chanceux pouvaient occuper une vraie cabine pour 40 dollars. Les uns comme les autres étaient desservis par toute une armée d’employés, stewards, femmes de ménage, serveuses, cuisiniers, qui travaillaient à toute heure du jour et de la nuit pour des salaires souvent modestes.

Au moins avaient-ils la chance de voir le jour. Ce n’était pas le cas des chauffeurs, confinés à l’enfer brûlant de la salle des machines. Sous leurs pieds s’activait la lie de cette microsociété : les soutiers, dont l’existence ressemblait en bien des points à celle des mineurs de fond – en conditions de travail comme en longévité.

Un navire réputé insubmersible

Si le risque de naufrage était toujours présent, la compagnie avait veillé à rassurer autant que possible sa clientèle – et le confort qui lui était fourni servait aussi à compenser cette angoisse diffuse, comparable à celle que peuvent ressentir bon nombre de gens en prenant l’avion de nos jours. Du reste, le Titanic était pour le moins rassurant : sa silhouette élégante, sa coque à double fond forgée dans le meilleur acier, ses cloisons étanches…

Un naufrage n’en était que plus improbable et s’il coulait, ce ne serait sûrement pas en cinq minutes. Sur cette route extrêmement fréquentée de l’Atlantique Nord, on aurait le temps de recevoir de l’aide, d’autant que le navire était équipé d’une TSF dernier cri. Last but not least, les statistiques étaient éloquentes. Au cours des trente années précédentes, 1.126 personnes avaient péri dans des naufrages dans l’Atlantique Nord, dont seulement 57 au cours de la dernière décennie.

Le seul problème est qu’une statistique n’est qu’une donnée, pas une preuve. Mais en ce mois d’avril 1912, personne ne paraît s’en soucier...

Le grand départ eut finalement lieu le 10 avril 1912 à midi – soit une demi-heure de retard sur l’horaire prévu. Pavoisé sur toute sa longueur, le Titanic appareilla de Southampton dans la liesse. Pourtant, le voyage faillit tourner court. Après quelques mètres, le déplacement de la coque du géant commença à aspirer vers lui un autre paquebot, le New York, avec une telle force que ses amarres se brisèrent. Le capitaine Smith dut faire jouer sur les hélices pour éviter, de justesse, une bien fâcheuse collision. Cet accident avorté s’était produit sous les yeux inquiets des passagers des deux navires, et avait même été photographié.

La traversée inaugurale

Les clients de la White Star Line, des plus aisés aux plus modestes, purent se remettre de leurs émotions assez rapidement en prenant le déjeuner copieux qui leur était offert dans les diverses salles à manger du navire. Ce dernier traversa la Manche en quelques heures seulement, atteignant Cherbourg à la tombée de la nuit. Le port normand était une escale majeure pour la compagnie, qui avait fait construire deux navires transbordeurs spécialement pour la classe Olympic – les paquebots devant rester dans les eaux profondes du port en raison de leur tirant d’eau. Plusieurs centaines de passagers, arrivés par un train spécial affrété par la White Star, montèrent à bord, puis le paquebot mit un terme à son escale française, peu après 20 heures.

Le lendemain en fin de matinée, le Titanic apparut devant Queenstown – aujourd’hui Cobh, à la pointe sud de l’Irlande. C’était là sa dernière escale avant New York. Elle dura un peu plus de deux heures, durant lesquelles on procéda aux derniers embarquements et débarquements. L’arrivée à New York était prévue dans la matinée du 17 avril, le voyage retour devant débuter le 20. À ce moment, le nombre total de personnes embarquées s’élevait à 2.208 selon le manifeste officiel du navire.

Le lendemain en fin de matinée, le Titanic apparut devant Queenstown – aujourd’hui Cobh, à la pointe sud de l’Irlande. C’était là sa dernière escale avant New York. Elle dura un peu plus de deux heures, durant lesquelles on procéda aux derniers embarquements et débarquements. L’arrivée à New York était prévue dans la matinée du 17 avril, le voyage retour devant débuter le 20. À ce moment, le nombre total de personnes embarquées s’élevait à 2.208 selon le manifeste officiel du navire.

Toutefois, ces chiffres varient assez sensiblement selon les sources, car le nombre réel de personnes a varié en fonction de leur statut (certains membres du personnel de bord étaient ainsi comptés comme passagers), de désistements ou de modifications de dernière minute. Gérard Jaeger donne ainsi les chiffres suivants : 329 passagers de première classe, 285 de deuxième, 710 de troisième – soit 1.324 passagers, auxquels s’ajoutent 899 membres d’équipage, pour un total de 2.223 personnes à bord.

Dès le lendemain matin, la température à bord baissa nettement – même si la raison n’en était pas encore visible. L’hiver 1912 avait été, en fait, plutôt doux à l’échelle globale. De ce fait, un printemps précoce avait commencé à faire fondre, en avance sur le calendrier habituel, les glaces de la banquise arctique. Celles-ci, constituées de glaçons et d’icebergs arrachés aux énormes glaciers du Groenland, étaient alors poussées vers le sud par le courant froid du Labrador.

Elles dérivaient aussi loin que leur taille originelle le leur permettait, avant d’être dissoutes par les eaux plus chaudes du Gulf Stream. Entre temps, elles croisaient la route transatlantique reliant New York à l’Europe occidentale, posant un risque non négligeable à la navigation. Toutefois, avec l’avènement des coques en acier, puis de la télégraphie sans fil, les incidents liés aux glaces flottantes étaient devenus rares, et le plus souvent bénins.

Le soir du 12 avril, le Titanic reçut les premiers avertissements télégraphiés par d’autres navires. Ceux-ci indiquaient avoir croisé un vaste champ de glace. Même si cette présence était inhabituelle aussi tôt dans l’année, les avertissements à leur sujet étaient devenus routiniers, et l’équipage du Titanic ne leur prêta pas une attention particulière. Le paquebot ne put même pas les répercuter, car le poste de TSF tomba en panne durant la nuit. Il fallut six heures pour le réparer.

Le soir du 12 avril, le Titanic reçut les premiers avertissements télégraphiés par d’autres navires. Ceux-ci indiquaient avoir croisé un vaste champ de glace. Même si cette présence était inhabituelle aussi tôt dans l’année, les avertissements à leur sujet étaient devenus routiniers, et l’équipage du Titanic ne leur prêta pas une attention particulière. Le paquebot ne put même pas les répercuter, car le poste de TSF tomba en panne durant la nuit. Il fallut six heures pour le réparer.

En conséquence, un grand nombre de télégrammes privés s’accumulèrent dans la pile de messages à expédier. Or, les opérateurs radio du navire ne dépendaient pas de la White Star, mais de la compagnie Marconi. Ils donnèrent donc priorité à l’envoi des messages pour lesquels ils étaient payés, et négligèrent certains des avertissements émis par les autres navires – soit en ne les transcrivant pas, soit en ne les transmettant pas à la passerelle.

La collision avec un iceberg

Une météo incertaine

Le 13 avril dans la soirée, la température chuta encore, annonçant la proximité des glaces. Le capitaine Smith prit la décision de virer plus tard que de coutume en direction de New York, ce qui ferait passer le Titanic plus au sud que la normale. Cette précaution montre que les avertissements des autres bateaux n’avaient pas été ignorés complètement.

Toutefois, ce fut la seule prise, et l’allure ne fut pas modifiée. Pour les passagers, cela n’eut pas d’autre incidence que de les obliger à se vêtir davantage, et le samedi 13 comme le dimanche 14 avril 1912 se déroulèrent normalement. Le comportement de Bruce Ismay durant cette période donnera lieu à des récits controversés, certains témoins l’accusant d’avoir fait pression sur le commandant pour procéder à des essais de vitesse – ce qu’il niera farouchement par la suite.

Les officiers qui se succèdent pour assurer leur quart commencent néanmoins à s’inquiéter. À la tombée de la nuit, le premier officier Murdoch fait fermer l’écoutille avant pour que la lumière qui en sort ne gêne pas les vigies, installées dans le nid-de-pie du mât de misaine. Un peu plus tard, le second officier Lightholler constate que la température de l’air est descendue à 0°C, ce qui aurait pour fâcheuse conséquence de faire geler les réservoirs d’eau potable.

Les officiers qui se succèdent pour assurer leur quart commencent néanmoins à s’inquiéter. À la tombée de la nuit, le premier officier Murdoch fait fermer l’écoutille avant pour que la lumière qui en sort ne gêne pas les vigies, installées dans le nid-de-pie du mât de misaine. Un peu plus tard, le second officier Lightholler constate que la température de l’air est descendue à 0°C, ce qui aurait pour fâcheuse conséquence de faire geler les réservoirs d’eau potable.

Si l’air est glacial, en revanche, la météo est splendide : la mer est d’un calme impressionnant et le ciel sans nuage. Seul bémol : c’est la nouvelle lune, et la luminosité est donc extrêmement faible. Les deux guetteurs qui montent dans le nid-de-pie à 22 heures, Frederick Fleet et Reginald Lee, vont devoir se montrer vigilants.

Une navigation à vue au milieu des icebergs

Les deux hommes n’ont pas de jumelles. On a beaucoup glosé sur cette absence, probablement due à un oubli au départ de Southampton, au point d’en surestimer grandement l’impact sur la suite des événements. En fait, les vigies sont ce soir-là dans les pires conditions possibles pour repérer un iceberg. Il n’y a aucune houle pour faire écumer les vagues qui pourraient se briser à leur base, et seulement la faible lumière des étoiles pour se refléter dans la glace.

Les deux hommes n’ont pas de jumelles. On a beaucoup glosé sur cette absence, probablement due à un oubli au départ de Southampton, au point d’en surestimer grandement l’impact sur la suite des événements. En fait, les vigies sont ce soir-là dans les pires conditions possibles pour repérer un iceberg. Il n’y a aucune houle pour faire écumer les vagues qui pourraient se briser à leur base, et seulement la faible lumière des étoiles pour se refléter dans la glace.

Fleet et Lee ont pu se trouver aux prises avec des facteurs aggravants. On sait que 80% de la masse des icebergs se trouve immergée, mais le contact permanent avec une eau de mer plus chaude finit par les éroder, déplaçant leur centre de gravité vers le haut. Au bout d’un moment, l’iceberg finit par se retourner, présentant une surface qui n’est plus blanche, mais translucide et polie par l’érosion, qui réfléchit bien moins la lumière.

Que l’iceberg ait présenté cet aspect, et les chances de le détecter suffisamment à l’avance étaient minces. Pire, l’iceberg fatidique était peut-être… noir. En se basant sur l’étude des courants marins, l’auteur Richard Brown a ainsi théorisé qu’il serait venu du fjord de Jakobshavn, où des veines de charbon affleurent sous les glaciers. Ces derniers y enfantent donc des icebergs teintés de noir. Quant aux jumelles, rien ne garantit qu’elles auraient changé quoi que ce soit, surtout dans de telles conditions. Les utiliser aurait très certainement conduit les vigies à réduire leur champ de vision, puisque leur grossissement a pour contrepartie un angle de vue beaucoup plus restreint. Elles auraient même pu se révéler contre-productives, en augmentant la probabilité de ne pas voir l’iceberg.

Soudain, une ombre menaçante

Soudain, une ombre menaçante

Toujours est-il qu’à 23 heures 39, Fleet, malgré l’air glacé qui lui fouette le visage, aperçoit quelque chose : une masse qui se détache de l’obscurité, peut-être 500 mètres devant le Titanic. Un iceberg ! Il se précipite sur le téléphone qui le relie à la passerelle et en informe le sixième officier Moody. Les ordres alors donnés par Murdoch, l’officier le plus élevé en grade présent sur la passerelle, sont encore aujourd’hui l’objet de controverses parfois féroces. Il est certain que le premier fut de faire mettre la barre à tribord toute, c’est-à-dire à droite.

Mais sur un navire, les commandes sont inversées, et une telle manœuvre a en réalité pour effet de faire virer le bateau vers bâbord, c’est-à-dire la gauche. Bien des années après le naufrage, la fille de Charles Lightholler soutiendra que Murdoch aurait confondu bâbord et tribord, car cette inversion de commandes était selon elle relativement récente. Cette hypothèse, toutefois, a été réfutée depuis et du reste, les témoins survivants de la scène ont confirmé par la suite que l’intention de Murdoch était bien de contourner l’iceberg par bâbord – et que ses ordres étaient donc corrects.

Controverse également sur les ordres donnés aux machines. Pour certains témoins, Murdoch avait ordonné « en arrière toute » tandis que pour d’autres, il avait simplement fait stopper les machines. Quoi qu’il en soit, il est assez largement accepté aujourd’hui que c’était probablement une erreur. Faute d’inverseur de marche, les hélices du Titanic ne purent être arrêtées suffisamment vite, et leur mouvement libre et décroissant créa des remous.

Controverse également sur les ordres donnés aux machines. Pour certains témoins, Murdoch avait ordonné « en arrière toute » tandis que pour d’autres, il avait simplement fait stopper les machines. Quoi qu’il en soit, il est assez largement accepté aujourd’hui que c’était probablement une erreur. Faute d’inverseur de marche, les hélices du Titanic ne purent être arrêtées suffisamment vite, et leur mouvement libre et décroissant créa des remous.

Ce phénomène, appelé « cavitation », réduit ou annule complètement l’efficacité du gouvernail – ce qui, dans le cas du Titanic, était encore aggravé par la taille réduite de son safran. Sauf à considérer que le délai entre le repérage de l’iceberg et la collision ne fut que de six secondes, comme le soutient par exemple Jim Currie, au lieu des trente-sept généralement admises…

Un choc qui passe presque innaperçu

Ce qui est certain, c’est le Titanic parvint à tourner mais ne put éviter complètement l’iceberg. Celui-ci racla le flanc droit du navire sur une bonne partie de sa longueur, avant que l’inertie du Titanic ne l’éloigne de la coque. Les descriptions de l’iceberg varient beaucoup en fonction des rares survivants l’ayant aperçu, mais on sait toutefois qu’il était au moins aussi haut que la coque du navire, puisqu’il laissa une grande quantité de glace sur le pont du gaillard d’avant.

C’était là d’ailleurs le seul résultat visible de cette rencontre très rapprochée. Le glacial fautif n’avait pas tardé à disparaître dans le néant d’où il avait brutalement surgi, laissant le Titanic faire face, seul, à sa destinée. Il était 23 heures 40, le paquebot s’était immobilisé, et il fallait maintenant vérifier si l’iceberg avait causé des dommages sous la ligne de flottaison.

Une collision en forme de blessure mortelle

Dans les minutes qui suivent la collision, l’ingénieur Andrews et le quatrième officier Boxhall descendent inspecter la coque, tandis que le navire s’est remis en route, à petite vitesse. Il faut toutefois rapidement l’arrêter de nouveau, car le capitaine Smith constate bientôt une légère gîte sur tribord, là où la collision s’est produite. Cette fâcheuse impression sera confirmée par Andrews et Boxhall. Les deux hommes constatent que la salle du courrier est déjà en partie inondée, alors qu’elle n’est pas située à fond de cale, mais un pont au-dessus.

Les membres de l’équipage qui ont échappé à l’inondation confirment ses proportions catastrophiques : ils n’ont rien pu faire pour l’enrayer. Aux environs de minuit, l’ingénieur et l’officier remontent sur la passerelle et exposent la situation au capitaine Smith.

De leur inspection émerge une réalité implacable : le navire semble faire eau sur environ un tiers de sa longueur, soit quelques 90 mètres. Rien de similaire n’avait jamais été rapporté auparavant, et personne n’aurait imaginé un scénario aussi invraisemblable. Non seulement les cales avant font eau, mais c’est également le cas de la chaufferie numéro 6, et dans une moindre mesure de la numéro 5. Cela signifie qu’en tout, six des seize compartiments étanches du navire font eau. Andrews se livre à un rapide calcul en se basant sur le volume d’eau de mer déjà embarqué et la durée écoulée depuis la collision. Il en déduit que la brèche doit s’étendre sur une surface de plus d’un mètre carré. Cela paraît dérisoire, mais en réalité, c’est suffisant pour faire entrer dans la coque la bagatelle de sept tonnes d’eau par seconde.

Dans le même laps de temps, les pompes du navire ne sont capables d’en évacuer, au mieux, qu’une demi tonne. Il y a pire : les cloisons étanches ne s’étendent pas au-dessus du pont E. Cette disposition sera beaucoup critiquée par la suite mais en réalité, elle est standard sur les paquebots de cette époque. Personne, encore une fois, ne pouvait imaginer qu’une coque en acier puisse subir une avarie aussi catastrophique.

Dans le même laps de temps, les pompes du navire ne sont capables d’en évacuer, au mieux, qu’une demi tonne. Il y a pire : les cloisons étanches ne s’étendent pas au-dessus du pont E. Cette disposition sera beaucoup critiquée par la suite mais en réalité, elle est standard sur les paquebots de cette époque. Personne, encore une fois, ne pouvait imaginer qu’une coque en acier puisse subir une avarie aussi catastrophique.

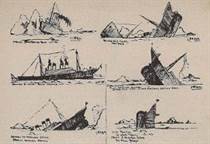

Le Titanic va couler

L’accident dont vient d’être victime le Titanic est tout simplement hors normes. Eussent-elles été prolongées plus haut, les cloisons étanches n’auraient sans doute rien changé à l’issue du drame. En effet, le Titanic pouvait se maintenir à flot avec quatre compartiments inondés ; mais en cette froide nuit d’avril, six d’entre eux font eau. Pour Thomas Andrews comme pour le capitaine Smith et ses officiers, c’est une évidence mathématique : le Titanic va couler. Poursuivant ses calculs, Andrews estime qu’il aura sombré dans deux heures à peine.

La nature même de la balafre qui a éventré la coque du Titanic a longtemps fait débat. La partie de l’épave où elle se trouve est aujourd’hui profondément enfoncée dans la vase du fond marin, si bien qu’elle est inaccessible aux bathyscaphes qui, de temps à autres, viennent l’explorer. L’idée d’une déchirure continue a longtemps été populaire, mais puisque sa surface peut être déduite approximativement du rythme de l’inondation, elle aurait dû être étroite au point d’en devenir invraisemblable. Dans son ouvrage de 1987, Robert Ballard discute diverses théories alternatives, mais c’est seulement une dizaine d’années plus tard que des échosondages ont permis de trancher. Ils mirent en évidence cinq ou six brèches majeures dans la coque, cohérentes en localisation et en superficie avec les données du naufrage.

Si la question du « comment » paraît désormais réglée faute de pouvoir procéder à des constatations plus directes, celle du « pourquoi » demeure l’objet d’une vive controverse. Depuis plusieurs années, l’idée dominante est que le Titanic aurait été construit avec des matériaux de mauvaise qualité, employés par souci d’économie. Une des hypothèses avancées est que l’acier de la coque, des plaques de 25 millimètres d’épaisseur, ait été susceptible de devenir cassant à basse température.

Si la question du « comment » paraît désormais réglée faute de pouvoir procéder à des constatations plus directes, celle du « pourquoi » demeure l’objet d’une vive controverse. Depuis plusieurs années, l’idée dominante est que le Titanic aurait été construit avec des matériaux de mauvaise qualité, employés par souci d’économie. Une des hypothèses avancées est que l’acier de la coque, des plaques de 25 millimètres d’épaisseur, ait été susceptible de devenir cassant à basse température.

Des tests menés en 1994 sur des échantillons remontés à la surface ont été diversement interprétés : pour les uns ils valident cette théorie, pour les autres ils n’ont pas montré de fragilité excessive de l’acier. D’autres auteurs, plus récemment, ont suggéré que c’était le rivetage, et non la coque elle-même, qui était à mettre en cause. Les rivets qui maintenaient ensemble les plaques de la coque étaient en acier sur la partie centrale du navire, mais en fer forgé à l’avant et à l’arrière. Des échantillons de ces derniers, repêchés et analysés, ont montré une proportion élevée de scories, suffisante pour réduire leur résistance à la traction.

L’hypothèse d’une défaillance de ces rivets se trouve renforcée par le fait que les déchirures de la coque se situent sur des lignes de rivetage entre deux plaques. Toutefois, l’interprétation à donner à ce fait demeure controversée. Cette fragilité des rivets est vue par certains comme la preuve que la White Star a utilisé pour construire le Titanic des matériaux au rabais, ce qui est globalement faux. D’autres auteurs affirment, en se basant sur les archives de la compagnie, que ces rivets en fer forgé ont été choisis non en raison de leur coût moindre, mais parce qu’ils étaient disponibles dans des délais courts.

Les détracteurs de ces explications – au nombre desquels figure notamment Gérard Jaeger – font valoir qu’en dépit de ces déficiences constatées en laboratoire, l’état de l’épave ou la carrière de l’Olympic, qui s’est poursuivie jusqu’en 1936, ne viennent pas confirmer l’hypothèse d’une fragilité des rivets ou de la coque. De fait, le sister-ship du Titanic est entré en collision, au cours de son existence, avec trois navires (le Hawke en 1911, un sous-marin allemand en 1918, et un bateau-phare en 1934), endommageant gravement le premier et coulant les deux autres, sans que l’on constate de faiblesse dans ses matériaux constitutifs.

Le long naufrage du Titanic

Le long naufrage du Titanic

Quelle qu’ait été la cause précise de la blessure fatale du Titanic, la conséquence n’en est que trop connue. Lentement mais sûrement, le paquebot commençait à s’enfoncer par la proue dans l’océan lisse comme un miroir. Au cours de l’heure et demie qui suivit, le rythme de l’inondation se ralentit, et l’inclinaison du navire parut se stabiliser. Pour le profane, le Titanic semblait pouvoir se maintenir à flot, mais Thomas Andrews savait pertinemment qu’il n’en était rien.

C’était la conséquence de l’inondation complète des compartiments touchés par la voie d’eau. La mer allait simplement continuer à déborder par-dessus les cloisons étanches, remplissant inexorablement le compartiment adjacent, et ainsi de suite.

Dans les chaufferies, les machinistes continuaient à faire leur devoir jusqu’à la dernière extrémité. Pendant que les uns restaient aussi longtemps que possible à leurs postes pour fournir de l’électricité au navire, les autres éteignaient et ventilaient les chaudières en passe d’être inondées, pour éviter qu’elles n’explosent au contact de l’eau glacée. Peu de ces hommes allaient survivre au naufrage.

L'abandon du paquebot

Quelques minutes après minuit, Thomas Andrews avait terminé son exposé. Il ne laissait au capitaine Smith pas d’autre choix que d’ordonner l’abandon du navire. Les seize chaloupes furent décapelées pour être mises à l’eau, et les quatre radeaux démontables préparés pour être lancés. Sachant leur capacité totale – 1.178 places – un simple calcul suffisait à comprendre que plus de mille personnes accompagneraient le Titanic dans les abysses.

Sauf à ce que l’arrivée d’un navire providentiel permette d’en sauver davantage, mais cette éventualité tenait du miracle. Le remplissage et la mise à l’eau des canots de sauvetage fut placée sous la responsabilité du premier officier Murdoch pour le côté tribord, et du second officier Lightholler côté bâbord. Tandis que les stewards s’affairaient à réveiller les passagers et à leur signifier l’abandon du navire, on distribuait les gilets de sauvetage sur le pont des embarcations et le pont-promenade. L’évacuation proprement dite débuta à 0 heures 25, les premiers passagers prenant place dans les chaloupes.

La tradition maritime exigeait que les femmes et les enfants montassent en premier dans les chaloupes. Elle était vivace depuis qu’en 1852, un transport de troupes de la Royal Navy, le HMS Birkenhead, avait sombré le long des côtes sud-africaines. Pour éviter un sauve-qui-peut général, il avait été interdit aux soldats transportés d’accéder aux canots de sauvetage avant que les civils présents n’y aient pris place, un ordre qui avait été exécuté avec une mortelle et implacable discipline. Sur le Titanic, Murdoch et Lightholler avaient toutefois deux interprétations différentes de cette règle tacite.

La tradition maritime exigeait que les femmes et les enfants montassent en premier dans les chaloupes. Elle était vivace depuis qu’en 1852, un transport de troupes de la Royal Navy, le HMS Birkenhead, avait sombré le long des côtes sud-africaines. Pour éviter un sauve-qui-peut général, il avait été interdit aux soldats transportés d’accéder aux canots de sauvetage avant que les civils présents n’y aient pris place, un ordre qui avait été exécuté avec une mortelle et implacable discipline. Sur le Titanic, Murdoch et Lightholler avaient toutefois deux interprétations différentes de cette règle tacite.

Le premier estimait qu’à partir du moment où il n’y avait plus de femmes ni d’enfants à proximité, des hommes pouvaient embarquer à leur tour. Le second, en revanche, se montra inflexible, acceptant seulement de détacher sur les canots quelques membres d’équipage pour aider à la manœuvre. Si bien que de manière générale, les canots portant des numéros impairs, sur tribord, furent plus remplis que ceux de bâbords, aux numéros pairs.

Une évacuation chaotique

D’autres facteurs compliquèrent l’évacuation. Tout d’abord, aucun exercice de sécurité n’avait été effectué durant les premiers jours de la traversée : en regard de la règlementation britannique en vigueur, c’était une chose conseillée, mais nullement obligatoire. La majeure partie de l’équipage avait embarqué à Southampton, et presque aucun de ses membres ne connaissait précisément le rôle qu’il devait jouer en pareil cas. Ceux qui s’attelèrent à la manœuvre des canots de sauvetage ne savaient pas comment s’y prendre, certains ignorant même comment ramer. En outre, les bossoirs fraîchement peints s’avérèrent pénibles à manipuler.

Du reste, les passagers se montraient hésitants à abandonner le confort et la chaleur d’un paquebot qui ne paraissait pas couler si vite que ça, pour une place à bord d’une frêle embarcation de sauvetage. L’évacuation se déroula plutôt calmement, mais elle ne fut pas efficace. En tout, 700 personnes environ prirent place dans les canots, à peine plus de la moitié de leur capacité maximale. Aucun canot ne fut lancé plein : le numéro 13 partit rempli aux trois-quarts, les numéros 1 et 12 à moins d’un tiers. Le taux de remplissage ne s’améliora que vers la fin de l’évacuation, lorsque les passagers réalisèrent qu’il ne resterait bientôt plus de places.

Il est souvent avancé que les passagers de troisième classe firent l’objet d’une mortelle discrimination de la part de l’équipage, qui leur aurait interdit d’approcher des canots de sauvetage avant que les passagers des première et deuxième classes n’y aient pris place. On en veut pour preuve les statistiques brutes issues de la liste des victimes.

Il est souvent avancé que les passagers de troisième classe firent l’objet d’une mortelle discrimination de la part de l’équipage, qui leur aurait interdit d’approcher des canots de sauvetage avant que les passagers des première et deuxième classes n’y aient pris place. On en veut pour preuve les statistiques brutes issues de la liste des victimes.

Panique dans la troisième classe

Les trois-quarts des passagers de troisième classe sont morts dans le naufrage, un taux comparable à celui de l’équipage, contre « seulement » quarante pour cent de mortalité parmi la première classe. Si on sait que certains employés de la White Star ont fait preuve d’un zèle excessif à cet égard, il est toutefois à peu près certain qu’aucun ordre explicite n’a été donné dans ce sens.

Les passagers de troisième classe ont avant toute chose été victimes de leur statut dans le sens où, logés dans les ponts inférieurs, ils devaient se frayer un chemin à travers les escaliers et les coursives d’un paquebot qu’ils connaissaient mal, n’y vivant que depuis cinq jours au mieux. Les logements de première classe, eux, se trouvaient à proximité immédiate des embarcations. En outre, beaucoup de ces passagers modestes étaient des émigrants comprenant peu ou pas du tout l’anglais. Pour bon nombre d’entre eux, les explications des stewards leur étaient inintelligibles. Combien n’ont compris que le navire sombrait qu’en voyant l’eau inonder leurs cabines ou leurs dortoirs ?

Faute d’instructions et d’affichage indiquant l’accès aux sorties, certains d’entre eux se sont probablement retrouvés dans des culs-de-sacs, ou derrière des grilles fermées à clé. Le navire en comptait plusieurs, destinées à délimiter l’espace réservé à chaque classe, et il est pratiquement certain que tous les stewards en charge de celle-ci n’eurent pas forcément le temps ou la présence d’esprit de les ouvrir.

Appels au secours

Pendant que les lieutenants Murdoch et Lightholler dirigeaient les opérations d’évacuation, le capitaine Smith et ses autres officiers tentèrent désespérément de contacter des navires susceptibles de venir en aide au Titanic. Sa première action, aussitôt après avoir donné l’ordre d’abandonner le navire, fut de charger les deux opérateurs radio, Harold Bride et Jack Phillips, d’émettre des appels de détresse. Les deux employés de Marconi s’exécutèrent aussitôt – en morse, puisqu’il s’agissait de télégraphie sans fil et non de transmission vocale directe.

Depuis 1908, l’indicatif international pour les messages de détresse était normalement « SOS », mais il n’était pas encore en usage chez Marconi, où on lui préférait l’ancien « CQD ». Pendant plus de deux heures, le Titanic, dont l’indicatif était « MGY », émit le message de détresse « CQD – MGY », auquel les opérateurs ajoutèrent au bout d’un moment le « SOS ». Contrairement à ce qu’on peut lire occasionnellement, ce ne fut pas le premier de l’histoire, celui-ci ayant déjà été lancé auparavant par d'autres navires.

Capté par la station radio du cap Race, à la pointe sud-est de Terre-Neuve, le message du Titanic est relayé aux autres navires qui croisent dans les environs. Plusieurs ne tardent pas à y répondre, mais aucun d’entre eux ne se trouve assez près du Titanic pour espérer lui porter secours dans les deux heures. Le plus proche est un paquebot de la Cunard Line, la principale rivale de la White Star, baptisé RMS Carpathia et placé sous les ordres du capitaine Arthur Rostron. Ce dernier reçoit presque aussitôt les appels de détresse du Titanic, mais il se trouve à près de soixante milles de la position indiquée. Le Carpathia étant un navire déjà ancien, sa vitesse maximale est de l’ordre de quatorze nœuds seulement, ce qui indique un temps de parcours d’environ quatre heures. Qu’à cela ne tienne, Rostron fait mettre le cap vers le Titanic.

Sur le géant des mers frappé à mort, il règne alors une certaine confusion, même si les passagers demeurent calmes dans un premier temps. Les officiers s’efforcent de donner leurs ordres dans un vacarme assourdissant, car la vapeur des chaudières qu’on ventile s’échappe des cheminées à grand bruit. Le quatrième officier Boxhall calcule à la hâte la position du navire pour que les opérateurs radio puissent la transmettre, obtenant 41°44’ de latitude nord pour 50°24’ de longitude ouest. Or, ces coordonnées sont fausses : dans la précipitation, Boxhall s’est trompé d’environ treize milles nautiques. Cette erreur fera se fourvoyer nombre de chercheurs d’épave jusqu’à ce que le Titanic ne soit redécouvert en 1985 – on constatera alors que les coordonnées correctes étaient 41°46’ nord et 50°14’ ouest.

Sur le géant des mers frappé à mort, il règne alors une certaine confusion, même si les passagers demeurent calmes dans un premier temps. Les officiers s’efforcent de donner leurs ordres dans un vacarme assourdissant, car la vapeur des chaudières qu’on ventile s’échappe des cheminées à grand bruit. Le quatrième officier Boxhall calcule à la hâte la position du navire pour que les opérateurs radio puissent la transmettre, obtenant 41°44’ de latitude nord pour 50°24’ de longitude ouest. Or, ces coordonnées sont fausses : dans la précipitation, Boxhall s’est trompé d’environ treize milles nautiques. Cette erreur fera se fourvoyer nombre de chercheurs d’épave jusqu’à ce que le Titanic ne soit redécouvert en 1985 – on constatera alors que les coordonnées correctes étaient 41°46’ nord et 50°14’ ouest.

Ce décalage alimentera aussi bien des controverses au sujet de plusieurs navires qui se seraient trouvés bien plus proches du Titanic que ne l’était le Carpathia, et qui auraient été susceptibles de l’atteindre dans les temps. Une des plus troublantes concerne un mystérieux navire que des passagers et membres d’équipage du Titanic affirmeront avoir aperçu pendant que les canots de sauvetage étaient descendus.

Sa distance fut estimée à quelques milles seulement, y compris par les officiers qui le virent – dont le capitaine Smith lui-même. Ce dernier fit tirer des fusées de détresse blanches à son intention, puis ordonna d’établir le contact à l’aide d’un projecteur Morse. Mais ces efforts furent vains. L’énigmatique « vaisseau fantôme » parut s’éloigner lentement avant de disparaître, vers deux heures du matin. A-t-il seulement existé ?

Un salut qui ne vient pas

Immédiatement après la catastrophe et durant les décennies suivantes, c’est un vapeur de la Leyland Line, le Californian, qui fut accusé d’être ce navire. Vers 22 heures 20, le Californian, qui faisait route vers Boston, « trébuche » sur un vaste champ de glace flottante. Son commandant, Stanley Lord, ordonne de stopper complètement le navire pour la nuit, car naviguer dans l’obscurité au milieu d’un tel obstacle serait à coup sûr dangereux pour son navire.

Immédiatement après la catastrophe et durant les décennies suivantes, c’est un vapeur de la Leyland Line, le Californian, qui fut accusé d’être ce navire. Vers 22 heures 20, le Californian, qui faisait route vers Boston, « trébuche » sur un vaste champ de glace flottante. Son commandant, Stanley Lord, ordonne de stopper complètement le navire pour la nuit, car naviguer dans l’obscurité au milieu d’un tel obstacle serait à coup sûr dangereux pour son navire.

L’unique opérateur radio du navire envoie alors un message prévenant les autres vaisseaux du danger, mais il est rabroué par un des opérateurs du Titanic qui le prie de ne pas encombrer la fréquence – que lui-même utilise activement pour essayer d’écouler les messages à envoyer qui se sont accumulés pendant la traversée. Vers 23 heures 30 – soit dix minutes à peine avant que le Titanic ne heurte l’iceberg – le radio du Californian éteint son poste et va se coucher.

Il s’agit là d’un terrible coup du sort, car le Californian se trouve probablement à vingt milles à peine au nord de la position du Titanic. Peut-il avoir été le navire vu depuis le paquebot tandis qu’il coulait ? Deux de ses marins affirmeront que oui. Devant les commissions d’enquête sur le naufrage, ils expliqueront avoir vu, durant leur quart, un navire très éclairé vers le sud, paraissant en mauvaise posture et tirant des fusées blanches. Ils prétendront également avoir brièvement réveillé leur commandant pour l’en aviser, ce dont Lord niera avoir le moindre souvenir.

Selon lui, la seule mention de fusées de détresse qui lui sera faite émanera de l’équipe de quart suivante, qui les avait vues vers 3 heures 30. Il est à peu près certain que ce sont celles que le Carpathia, alors en route vers les lieux du drame, a tirées pour signaler sa présence aux naufragés. Le Californian n’apprendra le naufrage du Titanic qu’à 5 heures 30 et n’arrivera sur place que vers 8 heures, alors que le Carpathia a presque fini de récupérer les survivants.

Tant les enquêteurs que la presse, toutefois, accorderont leur crédit aux deux matelots, et la réputation de Lord, accusé d’avoir délibérément ignoré les appels à l’aide du Titanic, restera entachée jusqu’à sa mort. Pourtant, le récit des deux marins du Californian fait apparaître certaines incohérences. Ainsi, ils affirment avoir observé les fameuses fusées blanches jusqu’à 2 heures du matin, alors que certains survivants du Titanic attestent qu’il n’en a pas été tiré après 1 heure 30.

Tant les enquêteurs que la presse, toutefois, accorderont leur crédit aux deux matelots, et la réputation de Lord, accusé d’avoir délibérément ignoré les appels à l’aide du Titanic, restera entachée jusqu’à sa mort. Pourtant, le récit des deux marins du Californian fait apparaître certaines incohérences. Ainsi, ils affirment avoir observé les fameuses fusées blanches jusqu’à 2 heures du matin, alors que certains survivants du Titanic attestent qu’il n’en a pas été tiré après 1 heure 30.

En outre, les deux témoins ne font aucune mention du projecteur avec lequel, dans le même temps, les officiers du Titanic s’efforçaient d’entrer en contact avec le mystérieux navire qu’ils croyaient apercevoir. Enfin, la position du Californian est connue avec quasi certitude, et il est extrêmement improbable qu’il se soit situé à moins de vingt milles du Titanic – distance bien supérieure à celle estimée par les témoins sur le paquebot, et qui rend très improbable le luxe de détails avec lequel les deux marins du Californian ont décrit le navire qu’ils disent avoir vu.

Pour Gérard Jaeger, le « vaisseau fantôme » n’était pas le Californian, mais pourrait bien avoir été un navire norvégien affrété pour la chasse au phoque, le Samson. Selon le témoignage très tardif – révélé en 1962 – de son second, le Samson se serait trouvé à proximité de la catastrophe, durant cette nuit du 14 au 15 avril 1912. Le marin norvégien et ses compagnons y auraient observé, à quelques milles de distance seulement, les feux de position d’un navire tirant des fusées blanches.

Toutefois, le Samson n’avait pas de radio, et il chassait en toute illégalité. Craignant qu’il ne s’agisse d’un navire des douanes tentant de l’arraisonner, le commandant du Samson se dépêcha de s’éloigner. À l’époque, il n’y avait pas de signification précise aux fusées de couleur blanche, et elles pouvaient être aussi bien employées comme signal de détresse que pour intimer à un autre navire l’ordre de s’arrêter…

Ce récit, toutefois, fut initialement considéré avec suspicion. En effet, vérifications faites, le Samson était supposé se trouver à quai en Islande dès le 20 avril, ce qui rendait totalement improbable sa présence à proximité du Titanic cinq jours plus tôt. Le témoignage du marin norvégien fut donc longtemps considéré comme fantaisiste.

Ce récit, toutefois, fut initialement considéré avec suspicion. En effet, vérifications faites, le Samson était supposé se trouver à quai en Islande dès le 20 avril, ce qui rendait totalement improbable sa présence à proximité du Titanic cinq jours plus tôt. Le témoignage du marin norvégien fut donc longtemps considéré comme fantaisiste.

C’est seulement en 1999 que des recherches supplémentaires ont permis de montrer que le Samson était bien attendu en Islande pour le 20 avril, mais qu’il n’y est parvenu que le 14 mai – ce qui lui laissait, cette fois, toute latitude pour croiser non loin du Titanic pendant que celui-ci sombrait. Impossible toutefois d’affirmer avec certitude que le Samson et le « navire mystère » ne faisaient qu’un. Impossible également de ne pas envisager que les officiers et passagers du Titanic ayant dit apercevoir le fameux navire ne se soient pas tout simplement mépris. La fragilité du témoignage humain est connue, et dans la situation où ils se trouvaient, on ne saurait tenir rigueur à ces témoins d’avoir peut-être fait preuve d’un excès de vigilance – et, par la même occasion, pris leur désir pour une réalité.

Fin du Titanic, début d’une légende

Fin du Titanic, début d’une légende

Le premier canot de sauvetage fut mis à l’eau à 0 heure 45, le dernier une heure après. Entre temps, la tension à bord était montée d’un cran, suffisamment pour que le second Henry Wilde ordonne aux officiers d’aller chercher leurs révolvers d’ordonnance. Lorsque vers 1 heure 30 on commença à remplir les derniers canots, un groupe d’hommes tenta de prendre d’assaut la chaloupe numéro 14, et le cinquième officier Lowe dut tirer en l’air pour les calmer.

Lightholler dut également brandir son arme pour ordonner à des resquilleurs de descendre du canot n°2 et laisser leur place aux femmes et aux enfants… uniquement pour constater ensuite qu’il n’y en avait pas assez alentours pour remplir l’embarcation à pleine capacité. Une fois le dernier canot à la mer, on se tourna vers les quatre radeaux démontables. Le « D » put être mis à l’eau facilement, le « C » nécessita plus de temps. À 2 heures 05, il quitta finalement, lui aussi, le Titanic – après une nouvelle bousculade qui obligera le commissaire McElroy à tirer, lui aussi, plusieurs coups de feu en l’air.

La manœuvre des radeaux « A » et « B », en revanche, s’avéra beaucoup plus difficile, car les deux embarcations se trouvaient sur le toit de la passerelle, au pied de la cheminée numéro un. Au même moment, l’inondation du navire s’accéléra brusquement. En effet, la mer venait de submerger le gaillard d’avant, s’engouffrant par les écoutilles ouvertes et par l’avant de la superstructure. Tout à l’arrière, les énormes hélices en bronze, inertes, étaient à présent visibles.

Sans espoir d’obtenir une place dans une embarcation maintenant qu’elles étaient toutes parties, la majorité des survivants pris au piège sur le paquebot condamné, s’éloignant instinctivement de la montée des eaux, reflua vers l’arrière en plus ou moins bon ordre. Ils se heurtèrent à de nombreux passagers de troisième classe, abandonnés à eux-mêmes, qui remontaient tardivement de leurs logements situés à l’arrière. Une fin brutale était sur le point de frapper le Titanic.

L’inclinaison croissante de la coque vers l’avant la soumet à des contraintes pour lesquelles elle n’est pas conçue, et le navire grince et craque de toutes parts. Dans les entreponts, le mobilier commence à bouger, la vaisselle à se briser. L’océan a atteint la passerelle. Il est 2 heures 15. Le capitaine Smith a les pieds dans l’eau quand il se rend dans le local radio pour libérer les opérateurs de leurs obligations. Le commandant fait de même avec les officiers et matelots qui tentent de libérer les radeaux A et B, puis empoigne un porte-voix pour crier aux canots de sauvetage de rester à proximité du navire afin de recueillir autant de survivants que possible. C’est son dernier ordre. Qu’il ait été entendu ou non, il ne sera pas exécuté, car les membres d’équipage qui manœuvrent les canots craignent d’être aspirés par le Titanic en train de couler.

L’inclinaison croissante de la coque vers l’avant la soumet à des contraintes pour lesquelles elle n’est pas conçue, et le navire grince et craque de toutes parts. Dans les entreponts, le mobilier commence à bouger, la vaisselle à se briser. L’océan a atteint la passerelle. Il est 2 heures 15. Le capitaine Smith a les pieds dans l’eau quand il se rend dans le local radio pour libérer les opérateurs de leurs obligations. Le commandant fait de même avec les officiers et matelots qui tentent de libérer les radeaux A et B, puis empoigne un porte-voix pour crier aux canots de sauvetage de rester à proximité du navire afin de recueillir autant de survivants que possible. C’est son dernier ordre. Qu’il ait été entendu ou non, il ne sera pas exécuté, car les membres d’équipage qui manœuvrent les canots craignent d’être aspirés par le Titanic en train de couler.

Sur le paquebot comme autour, l’heure est désormais au « chacun pour soi ». Nul ne reverra Edward Smith, et sa fin incertaine alimentera les spéculations. Des témoignages controversés ont rapporté le suicide d’un officier, et Smith est pratiquement le seul candidat possible. Les lieutenants Pitman, Boxhall et Lowe étaient en charge d’un canot de sauvetage et avaient déjà quitté le navire ; Wilde, Murdoch, Lightholler et Moody ont tenté jusqu’au bout de mettre à l’eau les radeaux A et B ; quant à McElroy, son corps fut repêché par la suite et ne portait pas de trace de balle.

Quelques instants plus tard, le Titanic pique brusquement du nez, et une puissante vague submerge le toit de la passerelle, jetant à l’eau les hommes qui s’y affairaient et libérant les radeaux récalcitrants. Aussitôt après, les câbles qui soutiennent la cheminée numéro un cèdent, et celle-ci s’écroule vers l’avant. Sa chute écrase une bonne partie des hommes que la vague avait préalablement submergés.

Le second Wilde, le premier officier Murdoch et le sixième officier Moody meurent noyés ou broyés par la cheminée, et le deuxième officier Lightholler parvient in extremis à sauver sa vie. Le lieutenant et une vingtaine d’autres hommes, dont les opérateurs radio Bride et Phillips, se hissent finalement sur les radeaux A et B : le premier a pris l’eau, le second est complètement retourné. Si jusque-là les minutes avaient pu paraître longues, c’est désormais en secondes qu’il va falloir compter.

Lorsque la mer atteint le somptueux grand escalier des premières classes, son poids a tôt fait d’en briser la fine verrière. L’eau s’engouffre alors par tonnes dans la cage d’escalier, accélérant encore davantage l’inondation du navire. L’angle formé par le Titanic et la surface de l’eau commence à devenir effrayant, et les hélices sont maintenant complètement hors de l’eau. La cheminée numéro deux n’y résiste pas et s’effondre à son tour.

Lorsque la mer atteint le somptueux grand escalier des premières classes, son poids a tôt fait d’en briser la fine verrière. L’eau s’engouffre alors par tonnes dans la cage d’escalier, accélérant encore davantage l’inondation du navire. L’angle formé par le Titanic et la surface de l’eau commence à devenir effrayant, et les hélices sont maintenant complètement hors de l’eau. La cheminée numéro deux n’y résiste pas et s’effondre à son tour.

Dans le sauve-qui-peut général, une foule apeurée tente désespérément de s’accrocher à la poupe qui s’élève de plus en plus. Certains tombent et glissent, d’autres se jettent à l’eau. Depuis les chaloupes, les futurs rescapés observent de loin l’horreur qui se joue devant leurs yeux – quand, du moins, ils en ont la force. Les derniers à traverser le fumoir des premières classes rapportèrent y avoir vu un homme seul, regardant fixement un tableau accroché au mur. Ils reconnurent en lui Thomas Andrews. À quoi pouvait bien penser le concepteur du Titanic, à présent que l’Atlantique était sur le point d’engloutir sa création ? La seule chose certaine, c’est que l’ingénieur subit le même sort que son navire.

Continuant à piquer du nez, le Titanic finit par former un angle de près de soixante-dix degrés avec la surface. De sa poupe dressée vers le ciel, des groupes de passagers glissent pour se fracasser contre l’arrière de la superstructure. La distance épargnera aux survivants l’horrible son des os brisés et la vue du sang maculant les tôles peintes en blanc. Les lumières du paquebot vacillent puis s’éteignent : la chaufferie numéro 1, où chauffeurs et soutiers se sont sacrifiés pour alimenter le bateau en électricité, est inondée à son tour.

Continuant à piquer du nez, le Titanic finit par former un angle de près de soixante-dix degrés avec la surface. De sa poupe dressée vers le ciel, des groupes de passagers glissent pour se fracasser contre l’arrière de la superstructure. La distance épargnera aux survivants l’horrible son des os brisés et la vue du sang maculant les tôles peintes en blanc. Les lumières du paquebot vacillent puis s’éteignent : la chaufferie numéro 1, où chauffeurs et soutiers se sont sacrifiés pour alimenter le bateau en électricité, est inondée à son tour.

À ce moment, la coque du Titanic subit une pression intolérable à son point le plus faible, entre les cheminées numéro trois et quatre. On y trouve le joint de flexibilité arrière, et deux grands vides : un pour la cage du grand escalier arrière, l’autre pour loger les huit énormes cylindres des machines à vapeur. La coque se brise en deux dans un fracas épouvantable, et les deux dernières cheminées s’effondrent. Il ne s’agit en rien d’une faiblesse structurelle propre au Titanic : en réalité, aucun navire, quel qu’il soit, n’est censé résister à une contrainte de cet ordre.

La cassure du navire en deux partie demeura longtemps incertaine, car suivant l’endroit où ils se trouvaient, tous les survivants du naufrage ne la remarquèrent pas – aussi étrange que cela puisse paraître. Cette nouvelle démonstration de la fiabilité toute relative du témoignage humain donnera lieu, là aussi, à controverse, jusqu’à ce que la découverte de l’épave ne vienne confirmer que le Titanic avait bien coulé en deux morceaux.

Alors que la partie avant foncé droit vers le fond de l’océan, l’arrière revient presque à l’horizontale durant quelques instants, avant de se dresser de nouveau, cette fois complètement à la verticale. C’est le dernier acte. L’eau s’engouffre dans la poupe en quelques instants et la submerge. Comme un ultime hommage au capitaine Smith, le pavillon bleu de la Royal Naval Reserve est le dernier à disparaître. Il est 2 heures 20, et le Titanic a disparu à jamais de la surface des mers.

Au même instant, le paquebot englouti faisait irruption dans l’imaginaire collectif. La tragédie allait assurer au Titanic une postérité inversement proportionnelle à la durée de sa brève carrière. Si l’on devait comptabiliser le poids de toutes les publications imprimées à son sujet, on obtiendrait probablement une masse supérieure à celle de plusieurs navires de la même taille. Encore cela ne rendrait-il pas compte de la multitude de films, fictions ou documentaires, réalisés à son sujet. Quoi qu’il en soit, en cette froide nuit d’avril 1912, le cauchemar des survivants n’est pas encore terminé.

Le sauvetage des naufragés du Titanic

Le naufrage du navire a fait taire le sifflement entêtant de la vapeur chassée des chaudières, mais le silence n’est pas revenu pour autant sur les lieux du drame. Le vaisseau maudit n’a pas emporté tout le monde dans sa chute. Ceux que son énorme sillage n’a pas entraînés sans rémission vers le plancher de l’océan se débattent à présent et appellent à l’aide, maintenus à la surface par leur gilet de sauvetage. De crainte d’être submergés par les centaines de naufragés qui se débattent, les canots n’osent pas faire demi-tour pour leur porter assistance, alors qu’ils sont aux deux-tiers pleins seulement.

La clameur, de toute manière, ne durera pas longtemps. Dans une eau dont la température n’est guère éloignée de son point de congélation, l’espérance de vie d’une personne normalement constituée n’excède pas quelques minutes. Engourdies par le froid, les victimes ne tardent pas à s’endormir – pour ne jamais se réveiller. Un silence de mort, au sens propre du terme, s’installe enfin sur l’immensité liquide.

Seule une poignée de chanceux ou de forces de la nature seront repêchées par les quelques canots qui reviendront les chercher – mais seulement quand tout le monde ou presque sera mort. À bord des chaloupes, leur calvaire sera loin d’être terminé. Les naufragés manquent de tout. Ceux qui ont « bu la tasse » doivent affronter un froid glacial, de même que ceux qui n’ont pas eu la présence d’esprit de se munir de vêtements chauds avant d’embarquer dans les canots. Plusieurs d’entre eux mourront d’hypothermie avant d’être secourus, dont l’opérateur radio Jack Phillips. Pire, on ne tarde pas à s’apercevoir que les canots n’ont été que très incomplètement pourvus en provisions de survie. Que l’on tarde à les retrouver, et les naufragés connaîtront un autre genre de mort, bien plus lente et horrible que la noyade ou le froid.

Les quelques officiers survivants essayent tant bien que mal de maintenir un semblant d’ordre dans la flottille éparse dont ils ont la charge. Parmi les matelots, certains sont dépassés par les événements et refusent même de manier les avirons. Bon an mal an, plusieurs canots s’amarrent les uns aux autres, allument leur feu de position, déploient le mât et la voile qui leur servira de propulsion auxiliaire – ce qui pour l’heure ne sert pour ainsi dire à rien, étant donné l’absence presque totale de vent. Quant aux radeaux démontables, qui n’ont pas de mât et peu de rames, on réussit à tous les prendre en remorque. Les vingt embarcations sont prêtes, si l’on ose dire, à affronter un périple à l’issue encore incertaine – et potentiellement tragique. Le drame du Titanic s’arrêtera-t-il là, ou jouera-t-on les prolongations ?

Les quelques officiers survivants essayent tant bien que mal de maintenir un semblant d’ordre dans la flottille éparse dont ils ont la charge. Parmi les matelots, certains sont dépassés par les événements et refusent même de manier les avirons. Bon an mal an, plusieurs canots s’amarrent les uns aux autres, allument leur feu de position, déploient le mât et la voile qui leur servira de propulsion auxiliaire – ce qui pour l’heure ne sert pour ainsi dire à rien, étant donné l’absence presque totale de vent. Quant aux radeaux démontables, qui n’ont pas de mât et peu de rames, on réussit à tous les prendre en remorque. Les vingt embarcations sont prêtes, si l’on ose dire, à affronter un périple à l’issue encore incertaine – et potentiellement tragique. Le drame du Titanic s’arrêtera-t-il là, ou jouera-t-on les prolongations ?

De leur côté, les navires qui se sont déroutés pour aller au secours du paquebot ne ménagent pas leur peine, particulièrement le Carpathia. Le capitaine Rostron a pris toutes les mesures possibles en prévision du sauvetage, et même tous les risques. Il a fait couper le chauffage et l’eau chaude à bord de son navire. L’énergie ainsi sauvegardée permet de filer dix-sept nœuds, trois de plus que ce que le navire est capable de donner habituellement.

De leur côté, les navires qui se sont déroutés pour aller au secours du paquebot ne ménagent pas leur peine, particulièrement le Carpathia. Le capitaine Rostron a pris toutes les mesures possibles en prévision du sauvetage, et même tous les risques. Il a fait couper le chauffage et l’eau chaude à bord de son navire. L’énergie ainsi sauvegardée permet de filer dix-sept nœuds, trois de plus que ce que le navire est capable de donner habituellement.

Prenant des risques insensés, il fonce à travers le champ de glace, ralentissant à peine au voisinage des plus gros icebergs. Eût-elle débouché sur un autre drame que la témérité de Rostron lui aurait sans doute valu d’être fustigé comme le dernier des imbéciles, mais le sort resta de son côté et le capitaine du Carpathia allait entrer dans l’histoire maritime en héros.

Son navire atteignit la zone supposée du naufrage en à peine plus de trois heures, mais n’y trouva rien d’autre que de l’eau et de la glace – et pour cause. Il était trop tard pour le Titanic, mais pas encore pour ses rescapés. Tirant des fusées pour leur signaler sa présence, le Carpathia finit par apercevoir les premiers canots de sauvetage vers quatre heures du matin. La récupération dura jusqu’à huit heures, mais en fin de compte toutes les embarcations furent retrouvées. Le Carpathia récupéra environ 700 rescapés, qui se virent offrir les premiers soins en même temps que de la soupe et des boissons chaudes.

Les passagers du navire sauveteur donnèrent aussi manteaux et couvertures. On fit dire un service funéraire à la mémoire des victimes dont les cadavres flottaient non loin de là, comme certains survivants purent le constater après le lever du jour. Puis, quittant cet endroit lugubre, le Carpathia mit le cap sur New York – non sans avoir récupéré les canots proprement dits. Ils avaient beau avoir fait leur office, ils n’en restaient pas moins propriété de la White Star Line.

Enquêtes sur une tragédie

Enquêtes sur une tragédie

Le Carpathia arrivera à bon port le 18 avril. Au lendemain du drame, lorsque la nouvelle du naufrage avait été connue, la presse s’était faite l’écho des rumeurs les plus folles – un comportement qui n’a pas tellement changé jusqu’à nos jours. Ainsi, certains journaux n’hésitèrent pas à titrer que l’ensemble des passagers avait été sauvés… Le Carpathia envoya rapidement des précisions par radio, mais c’est seulement lorsque débarquèrent à New York les survivants qu’il fallut se rendre – définitivement – à l’évidence : 2.200 passagers moins 700 rescapés, cela faisait 1.500 vies perdues. Dans les articles de presse, les détails sensationnels oscillant entre le sordide et l’héroïque le disputent à la stupeur et à l’indignation. La légende, peu à peu, prends corps.

L’ampleur de la catastrophe, lorsqu’elle est connue dans toute sa crudité, commande aux autorités américaines et britanniques de faire toute la lumière sur son déroulement et ses causes. Il faut des responsables et il faut aussi tirer les conséquences du drame. Dès l’arrivée du Carpathia à New York, un sénateur du Michigan, William Alden Smith, met sur pied une commission d’enquête parlementaire, qu’il présidera.

L’ampleur de la catastrophe, lorsqu’elle est connue dans toute sa crudité, commande aux autorités américaines et britanniques de faire toute la lumière sur son déroulement et ses causes. Il faut des responsables et il faut aussi tirer les conséquences du drame. Dès l’arrivée du Carpathia à New York, un sénateur du Michigan, William Alden Smith, met sur pied une commission d’enquête parlementaire, qu’il présidera.

Smith mènera ses auditions dans une ambiance électrisée tant par les débordements de la presse que par les enjeux économiques et politiques – car c’est un peu le procès de la marine marchande britannique qu’on va faire là, et la première rivale de celle-ci est tout naturellement celle des États-Unis. Les récits des témoins dans les journaux, achetés à prix d’or et embellis à l’avenant, ajouteront à la confusion.

La commission américaine siégea à compter du 19 avril et rendit ses conclusions le 23 mai. Elle blâma l’équipage, taxant notamment le capitaine Edward Smith, qui n’était plus là pour se défendre, d’imprudence et de négligence. Elle fustigea également l’insuffisance des moyens de sauvetage, non sans hypocrisie car à l’époque, aucun paquebot transatlantique ou presque n’a suffisamment de place pour tous ses passagers dans ses embarcations de secours.

Les conclusions des parlementaires états-uniens se doublèrent d’une sévère campagne de presse visant notamment Bruce Ismay, qui avait eu la mauvaise idée, semble-t-il, d’avoir sauvé sa vie. L’un des principaux instigateurs en était le magnat de la presse William Randolph Hearst, qui lui vouait une inimitié personnelle. Ismay, qui avait prévu de quitter la direction de la White Star avant même la catastrophe, ne se remit jamais de la triste réputation que lui firent les journaux américains.

En Grande-Bretagne aussi, on rechercha des responsables, mais avec davantage de retenue qu’aux États-Unis – l’enjeu politique étant ici, à l’inverse, de préserver la réputation de la marine marchande britannique, de la White Star Line et des chantiers Harland & Wolff. À cette fin, la commission d’enquête présidée par le baron Mersey se concentra surtout sur le rôle joué par le Californian – ou plutôt sur son absence d’intervention durant la catastrophe.

En Grande-Bretagne aussi, on rechercha des responsables, mais avec davantage de retenue qu’aux États-Unis – l’enjeu politique étant ici, à l’inverse, de préserver la réputation de la marine marchande britannique, de la White Star Line et des chantiers Harland & Wolff. À cette fin, la commission d’enquête présidée par le baron Mersey se concentra surtout sur le rôle joué par le Californian – ou plutôt sur son absence d’intervention durant la catastrophe.

Son commandant, Stanley Lord, servit de bouc émissaire et détourna l’attention de ceux qui partageaient la responsabilité de l’hécatombe : Ismay et le capitaine Smith en sortirent blanchis. La commission Mersey clôturera ses travaux le 30 juillet, mais n’en oubliera pas pour autant de formuler de discrètes recommandations à destination du ministère du Commerce, afin que la législation en vigueur soit modifiée.

Ces suggestions portèrent leurs fruits, les autorités ayant au moins la sagesse de tirer les conséquences pratiques du naufrage du Titanic. Les navires dévolus au transport des passagers furent enfin pourvus obligatoirement d’un nombre suffisant de places dans leurs canots de sauvetage, embarcations qui devaient par ailleurs être munies de radios. Un exercice d’évacuation devrait être effectué à chaque traversée, afin que chacun, qu’il soit passager ou membre d’équipage, sache ce qu’il ait à faire.

En outre, une conférence internationale se réunit à Londres en 1913. Il y fut décidé de faire transiter le trafic transatlantique plus au sud, et un système de surveillance fut instauré afin de repérer et de signaler la présence d’icebergs. Le naufrage du Titanic, plus grandes des catastrophes maritimes, permit d’améliorer singulièrement la sécurité à bord des paquebots, qui demeurèrent pendant plusieurs décennies encore le principal moyen de transport transatlantique. Le prix à payer, toutefois, avait été exorbitant.

L’après-naufrage du Titanic