Histoire de France

La France d’avant la France commence traditionnellement avec la conquête de la Gaule par Jules César et se poursuit avec les premiers personnages historiques : le roi des francs Clovis Ier, Pépin le bref et Charles Martel... Dès le milieu du Moyen Age, l’histoire de France se confond avec celle du royaume de France et une longue liste de monarques, de Charles VII à Louis XI, de François Ier à Henri IV, de Louis XIV à Louis XVI... Avec la Révolution de 1789 commence l’histoire d’une nation faite par des hommes et des femmes, des batailles et des tragédies, des moments de gloire mais aussi des heures sombres.

La France d’avant la France commence traditionnellement avec la conquête de la Gaule par Jules César et se poursuit avec les premiers personnages historiques : le roi des francs Clovis Ier, Pépin le bref et Charles Martel... Dès le milieu du Moyen Age, l’histoire de France se confond avec celle du royaume de France et une longue liste de monarques, de Charles VII à Louis XI, de François Ier à Henri IV, de Louis XIV à Louis XVI... Avec la Révolution de 1789 commence l’histoire d’une nation faite par des hommes et des femmes, des batailles et des tragédies, des moments de gloire mais aussi des heures sombres.

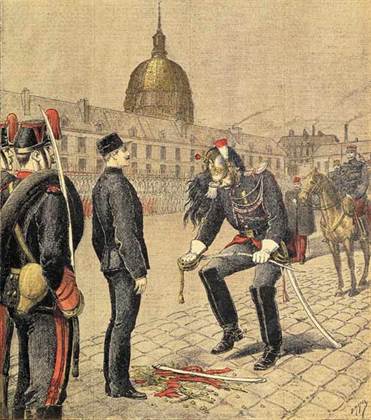

Le Second Empire, dirigé par Napoléon III du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870, a succédé à l'éphémère IIe République. C'est une période de grand essor économique, notamment industriel, financier et bancaire, qui provoque des changements sociaux, tel le développement de la classe ouvrière. Après une phase autoritaire, marquée par la répression de l’opposition, se fait jour une certaine libéralisation du régime. Malgré plusieurs succès militaires et diplomatiques (guerre de Crimée, campagne d’Italie), l’échec de l’expédition mexicaine et surtout la défaite militaire face à la Prusse en 1870 entraînent la chute du second Empire.

Le Second Empire, dirigé par Napoléon III du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870, a succédé à l'éphémère IIe République. C'est une période de grand essor économique, notamment industriel, financier et bancaire, qui provoque des changements sociaux, tel le développement de la classe ouvrière. Après une phase autoritaire, marquée par la répression de l’opposition, se fait jour une certaine libéralisation du régime. Malgré plusieurs succès militaires et diplomatiques (guerre de Crimée, campagne d’Italie), l’échec de l’expédition mexicaine et surtout la défaite militaire face à la Prusse en 1870 entraînent la chute du second Empire.

Les Celtes sont des peuples indo-européens originaires de la vallée du Danube, qui se sont installés dans une grande partie de l’Europe de l’Antiquité. Ces peuplades parlent la même langue, avec des variantes, et ont en commun certaines croyances religieuses. Ce sont les diffuseurs de la civilisation du fer en Europe occidentale. La plupart des historiens refusent de parler de civilisation celte, évoquant plutôt un monde celtique présentant des similitudes linguistiques et culturelles. Organisés en d’innombrables tribus et fédérations aux contours mouvants, les celtes de Gaule étaient des cultivateurs laborieux et ingénieux, mais aussi des guerriers farouches et des commerçants avisés, en contact avec le monde méditerranéen antique.

Les Celtes sont des peuples indo-européens originaires de la vallée du Danube, qui se sont installés dans une grande partie de l’Europe de l’Antiquité. Ces peuplades parlent la même langue, avec des variantes, et ont en commun certaines croyances religieuses. Ce sont les diffuseurs de la civilisation du fer en Europe occidentale. La plupart des historiens refusent de parler de civilisation celte, évoquant plutôt un monde celtique présentant des similitudes linguistiques et culturelles. Organisés en d’innombrables tribus et fédérations aux contours mouvants, les celtes de Gaule étaient des cultivateurs laborieux et ingénieux, mais aussi des guerriers farouches et des commerçants avisés, en contact avec le monde méditerranéen antique.

Terme d'origine latine, l'oppidum est un village fortifié de la fin de l'âge du fer, de conception celtique, établi sur une hauteur. Simple refuge fortifié utilisé essentiellement en cas de danger, l'oppidum gaulois se transforme en véritable cité ou se développe le commerce et l'artisanat. Occupant la plupart du temps des positions stratégiques situées en hauteur, certains deviennent la capitale d'une des nombreuses tribus qui peuplent la Gaule : ainsi Bibracte, capitale des éduens située sur le mont Beuvray (Morvan). Deux autres places fortifiées, Gergovie et Alésia, seront au coeur de la guerre des Gaules menée par Jules César.

Terme d'origine latine, l'oppidum est un village fortifié de la fin de l'âge du fer, de conception celtique, établi sur une hauteur. Simple refuge fortifié utilisé essentiellement en cas de danger, l'oppidum gaulois se transforme en véritable cité ou se développe le commerce et l'artisanat. Occupant la plupart du temps des positions stratégiques situées en hauteur, certains deviennent la capitale d'une des nombreuses tribus qui peuplent la Gaule : ainsi Bibracte, capitale des éduens située sur le mont Beuvray (Morvan). Deux autres places fortifiées, Gergovie et Alésia, seront au coeur de la guerre des Gaules menée par Jules César.

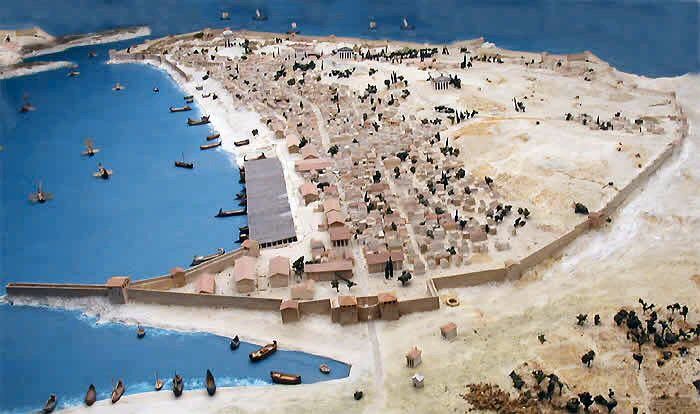

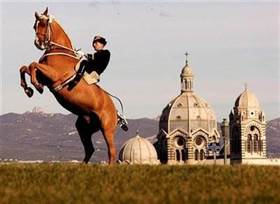

Massalia (aujourd'hui Marseille) a été fondée vers 600 avant J.C. par des Grecs venus de Phocée, en Asie mineure. C’est pour cette raison que Marseille est appelée la « citée phocéenne ». Cette colonie prospère, qui porte alors le nom de Massalia, a eu un destin particulier et une place à part dans l’histoire des Gaules et de la Méditerranée occidentale. Alliée de Rome contre Carthage, elle devient un foyer de peuplement pour les celtes de Gaule. Après avoir soutenu Pompée dans la guerre civile qui l’opposait à Jules César, la ville est annexée par ce dernier en 49 avant J.C. au sein de l’Empire romain, devenant Massilia.

Massalia (aujourd'hui Marseille) a été fondée vers 600 avant J.C. par des Grecs venus de Phocée, en Asie mineure. C’est pour cette raison que Marseille est appelée la « citée phocéenne ». Cette colonie prospère, qui porte alors le nom de Massalia, a eu un destin particulier et une place à part dans l’histoire des Gaules et de la Méditerranée occidentale. Alliée de Rome contre Carthage, elle devient un foyer de peuplement pour les celtes de Gaule. Après avoir soutenu Pompée dans la guerre civile qui l’opposait à Jules César, la ville est annexée par ce dernier en 49 avant J.C. au sein de l’Empire romain, devenant Massilia.

A l'époque de la Gaule celtique, les arvernes étaient un peuple prospère et influent occupant la région actuelle de l'Auvergne. Ils sont essentiellement connus par le grand public à travers la figure de Vercingétorix et la fameuse bande dessinée Astérix dans lequel le héros éponyme part à la recherche du bouclier du grand chef « résistant ». Or, les Arvernes sont bien plus que ces images d'Épinal : ils ont été l'un des peuples les plus puissants des Gaules qui ont eu un rôle important bien avant la guerre menée par César.

A l'époque de la Gaule celtique, les arvernes étaient un peuple prospère et influent occupant la région actuelle de l'Auvergne. Ils sont essentiellement connus par le grand public à travers la figure de Vercingétorix et la fameuse bande dessinée Astérix dans lequel le héros éponyme part à la recherche du bouclier du grand chef « résistant ». Or, les Arvernes sont bien plus que ces images d'Épinal : ils ont été l'un des peuples les plus puissants des Gaules qui ont eu un rôle important bien avant la guerre menée par César.

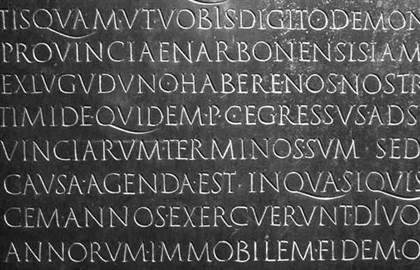

La conquête des Gaules par César en 51 av. J-C amène à leur provincialisation, et ainsi à leur intégration dans l’Empire, en particulier avec Auguste qui créé la Lyonnaise, l’Aquitaine et la Belgique, alors que la Transalpine est devenue la Narbonnaise. Qu’en est-il toutefois des élites gauloises ? Les notables ont-ils réussi eux aussi à s’intégrer aux élites impériales ? Quels sont leurs rapports avec Rome et l’empereur ?

La conquête des Gaules par César en 51 av. J-C amène à leur provincialisation, et ainsi à leur intégration dans l’Empire, en particulier avec Auguste qui créé la Lyonnaise, l’Aquitaine et la Belgique, alors que la Transalpine est devenue la Narbonnaise. Qu’en est-il toutefois des élites gauloises ? Les notables ont-ils réussi eux aussi à s’intégrer aux élites impériales ? Quels sont leurs rapports avec Rome et l’empereur ?

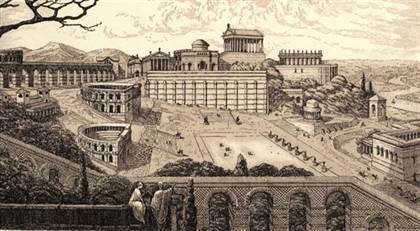

Après la conquête par Jules César, la Pax Romana s'impose dans la Gaule romaine, qui devient rapidement l’une des plus prospères provinces de l’Empire. Malgré quelques dernières révoltes, la "paix romaine" s’installe dès le principat d'Auguste et en deux siècles, le paysage de la Gaule se transforme. La campagne s’organise, le pays se pare de cités nouvelles, les architectes implantent routes et monuments. La romanisation semble acquise. Ces deux siècles de Pax Romana donnent une impression de prospérité : agriculture et artisanat se développent, les échanges sont fructueux. Pourtant de réelles difficultés apparaissent peu à peu, signes avant-coureurs des grandes crises ultérieures.

Après la conquête par Jules César, la Pax Romana s'impose dans la Gaule romaine, qui devient rapidement l’une des plus prospères provinces de l’Empire. Malgré quelques dernières révoltes, la "paix romaine" s’installe dès le principat d'Auguste et en deux siècles, le paysage de la Gaule se transforme. La campagne s’organise, le pays se pare de cités nouvelles, les architectes implantent routes et monuments. La romanisation semble acquise. Ces deux siècles de Pax Romana donnent une impression de prospérité : agriculture et artisanat se développent, les échanges sont fructueux. Pourtant de réelles difficultés apparaissent peu à peu, signes avant-coureurs des grandes crises ultérieures.

À l’époque gauloise, les éduens étaient un peuple celte qui occupait la région de l'actuelle Bourgogne avec pour capitale Bibracte, sur le mont Beuvray. L’évocation de « nos ancêtres les Gaulois » déclenche de nos jours à coup sûr une polémique, et l’enseignement de leur histoire (et par leur biais, de la nôtre) est souvent caricaturé. Pourtant, nous savons aujourd’hui que les Gaulois étaient pluriels, tant dans leurs structures que dans leurs rapports avec Rome, mais aussi entre eux, et que cette pluralité est peut-être aussi l’une des richesses de nos « racines ». Les Eduens étaient l’un de ces peuples, singulier en de nombreux points, et en particulier dans ses relations avec Rome.

À l’époque gauloise, les éduens étaient un peuple celte qui occupait la région de l'actuelle Bourgogne avec pour capitale Bibracte, sur le mont Beuvray. L’évocation de « nos ancêtres les Gaulois » déclenche de nos jours à coup sûr une polémique, et l’enseignement de leur histoire (et par leur biais, de la nôtre) est souvent caricaturé. Pourtant, nous savons aujourd’hui que les Gaulois étaient pluriels, tant dans leurs structures que dans leurs rapports avec Rome, mais aussi entre eux, et que cette pluralité est peut-être aussi l’une des richesses de nos « racines ». Les Eduens étaient l’un de ces peuples, singulier en de nombreux points, et en particulier dans ses relations avec Rome.

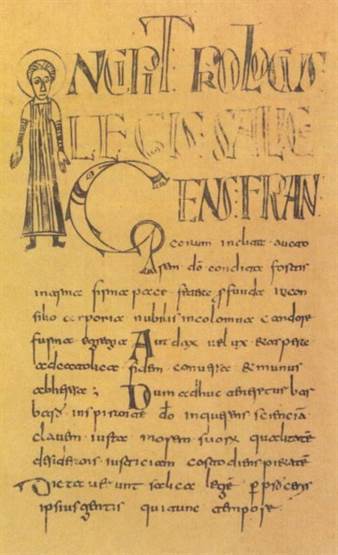

La loi salique, ou loi des francs saliens, est un code civil et pénal dont l’origine mythique remonte au roi franc légendaire Pharamond. Rédigée entre le VIe et le VIIe siècle, la loi salique a été, sauf dans certains centres monastiques, oubliée. Une disposition de cette loi, excluant les femmes de la succession à la terre, a été opportunément interprétée plus tard de façon à les évincer de la couronne de France. Pourtant, il n'est pas question de la succession du royaume dans la loi salique, mais des biens du clan familial. La terre, source de richesse, est attribuée aux héritiers mâles, les guerriers, tandis que les femmes reçoivent les biens meubles.

La loi salique, ou loi des francs saliens, est un code civil et pénal dont l’origine mythique remonte au roi franc légendaire Pharamond. Rédigée entre le VIe et le VIIe siècle, la loi salique a été, sauf dans certains centres monastiques, oubliée. Une disposition de cette loi, excluant les femmes de la succession à la terre, a été opportunément interprétée plus tard de façon à les évincer de la couronne de France. Pourtant, il n'est pas question de la succession du royaume dans la loi salique, mais des biens du clan familial. La terre, source de richesse, est attribuée aux héritiers mâles, les guerriers, tandis que les femmes reçoivent les biens meubles.

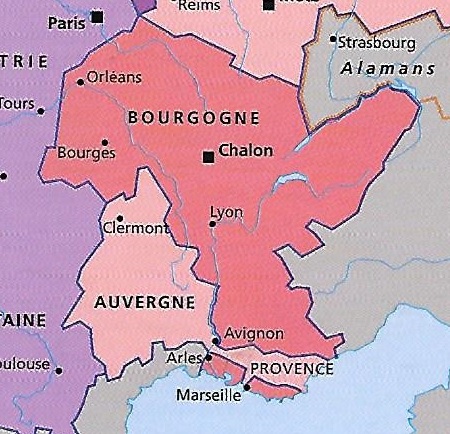

Durant le haut Moyen Age, plusieurs Etats sont connus sous le nom de royaume de Bourgogne. Au deuxième quart du VIe siècle, si les rois burgondes ont été définitivement vaincus par les Francs, le peuple burgonde lui n’a pas disparu. Ses lois et son aristocratie, alliée à la noblesse gallo-romaine survivent. Le regnum Burgondiæ, ne fait que passer sous l’égide mérovingienne où s’opposent neustriens et austrasiens. Au Xe siècle, le royaume de Bourgogne-Provence est partagé entre l'Empire et la Francie Occidentale, et la Bourgogne devient un duché.

Durant le haut Moyen Age, plusieurs Etats sont connus sous le nom de royaume de Bourgogne. Au deuxième quart du VIe siècle, si les rois burgondes ont été définitivement vaincus par les Francs, le peuple burgonde lui n’a pas disparu. Ses lois et son aristocratie, alliée à la noblesse gallo-romaine survivent. Le regnum Burgondiæ, ne fait que passer sous l’égide mérovingienne où s’opposent neustriens et austrasiens. Au Xe siècle, le royaume de Bourgogne-Provence est partagé entre l'Empire et la Francie Occidentale, et la Bourgogne devient un duché.

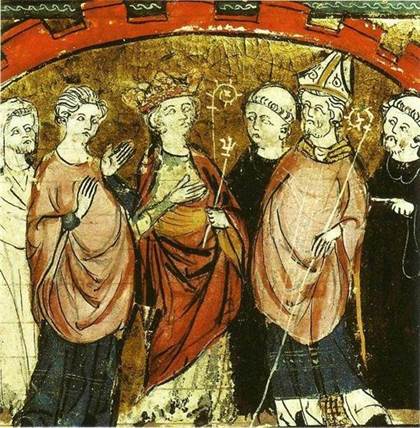

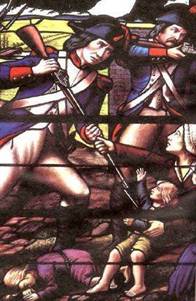

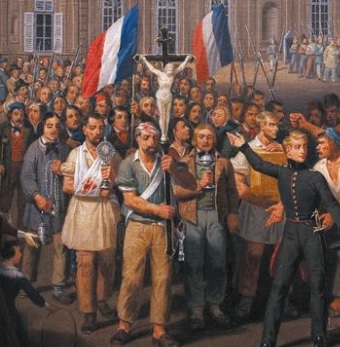

Le baptême du roi mérovingien Clovis à Reims un 25 décembre 498 (1), suivi par 3.000 de ses guerriers francs, est un événement majeur de l’histoire médiévale balbutiante. Avec cette conversion au christianisme, il s'assure non seulement le soutien de l'Église, mais aussi celui de ses sujets latins - pour la plupart chrétiens - et réunit ainsi les conditions préalables à la montée en puissance du royaume des Francs. Cet acte religieux marque aussi le début de la renaissance de la civilisation chrétienne occidentale, qui failli périr noyée avec l’empire romain sous les coups portés par les invasions, et scelle une alliance pereine entre l'Eglise catholique romaine et la monarchie franque puis française.

Le baptême du roi mérovingien Clovis à Reims un 25 décembre 498 (1), suivi par 3.000 de ses guerriers francs, est un événement majeur de l’histoire médiévale balbutiante. Avec cette conversion au christianisme, il s'assure non seulement le soutien de l'Église, mais aussi celui de ses sujets latins - pour la plupart chrétiens - et réunit ainsi les conditions préalables à la montée en puissance du royaume des Francs. Cet acte religieux marque aussi le début de la renaissance de la civilisation chrétienne occidentale, qui failli périr noyée avec l’empire romain sous les coups portés par les invasions, et scelle une alliance pereine entre l'Eglise catholique romaine et la monarchie franque puis française.

Clovis Ier, roi des francs de 482 à 511, est le plus illustre des rois mérovingiens. Au tournant du Ve et du VIe siècle, ce petit-fils du légendaire roi Mérovée s'est emparé de la quasi totalité de la Gaule romaine. Pour consolider son autorité sur son immense domaine, il a habilement passé une alliance avec l'Eglise catholique romaine, seule institution à avoir survécu à la chute de l'empire romain d'occident. Vers 498, il se convertit au christianisme avec plusieurs milliers de ses guerriers. Mettant sur un pied d'égalité les Francs conquérants et les Gallo-romains, Clovis a fait de ces deux peuples une seule nation : le Regnum francorum, le royaume des francs. L'histoire des francs, écrite un siècle plus tard par Grégoire de Tours, est l'une des rares sources sur le règne de Clovis dont nous disposions.

Clovis Ier, roi des francs de 482 à 511, est le plus illustre des rois mérovingiens. Au tournant du Ve et du VIe siècle, ce petit-fils du légendaire roi Mérovée s'est emparé de la quasi totalité de la Gaule romaine. Pour consolider son autorité sur son immense domaine, il a habilement passé une alliance avec l'Eglise catholique romaine, seule institution à avoir survécu à la chute de l'empire romain d'occident. Vers 498, il se convertit au christianisme avec plusieurs milliers de ses guerriers. Mettant sur un pied d'égalité les Francs conquérants et les Gallo-romains, Clovis a fait de ces deux peuples une seule nation : le Regnum francorum, le royaume des francs. L'histoire des francs, écrite un siècle plus tard par Grégoire de Tours, est l'une des rares sources sur le règne de Clovis dont nous disposions.

Dynastie de rois francs descendant de Mérovée, les Mérovingiens ont régné sur la Gaule jusqu'en 751. Cette dynastie matrice de la royauté française a longtemps été victime d’une « légende noire », entretenue dès le VIe siècle par Grégoire de Tours, puis par leurs successeurs, les Carolingiens, sous la plume d’Eginhard. Les mérovingiens sont ainsi devenus les « rois fainéants » des images pour écoliers jusqu’au XIXe siècle (et au-delà…). A part Clovis, et pour d’autres raisons Dagobert Ier, la période mérovingienne était comme un trou noir dans l’histoire de France. Pourtant, ces rois et reines ont été à la frontière entre la fin d’une Antiquité « barbare » et un Moyen Âge où allait se construire la France.

Dynastie de rois francs descendant de Mérovée, les Mérovingiens ont régné sur la Gaule jusqu'en 751. Cette dynastie matrice de la royauté française a longtemps été victime d’une « légende noire », entretenue dès le VIe siècle par Grégoire de Tours, puis par leurs successeurs, les Carolingiens, sous la plume d’Eginhard. Les mérovingiens sont ainsi devenus les « rois fainéants » des images pour écoliers jusqu’au XIXe siècle (et au-delà…). A part Clovis, et pour d’autres raisons Dagobert Ier, la période mérovingienne était comme un trou noir dans l’histoire de France. Pourtant, ces rois et reines ont été à la frontière entre la fin d’une Antiquité « barbare » et un Moyen Âge où allait se construire la France.

La damasquinure est apparue en Orient dès que l’usage des métaux s’y fut généralisé. L'étymologie même du mot témoigne de cette origine. Le terme « damasquiner » est en effet dérivé du nom de la ville de Damas. Cet art d’incruster des fils métalliques ou d’appliquer des plaques de métal sur un autre support métallique est ensuite pratiqué par les Égyptiens, les Grecs et les Romains. Il est introduit en Gaule dès la fin du VIe siècle. Il y sera surtout apprécié et maîtrisé à l'époque mérovingienne. Les Francs ornent les objets de la vie quotidienne avec beaucoup d’inventivité. A cette fin, ils développent plusieurs techniques : la damasquinure et l'orfèvrerie cloisonnée.

La damasquinure est apparue en Orient dès que l’usage des métaux s’y fut généralisé. L'étymologie même du mot témoigne de cette origine. Le terme « damasquiner » est en effet dérivé du nom de la ville de Damas. Cet art d’incruster des fils métalliques ou d’appliquer des plaques de métal sur un autre support métallique est ensuite pratiqué par les Égyptiens, les Grecs et les Romains. Il est introduit en Gaule dès la fin du VIe siècle. Il y sera surtout apprécié et maîtrisé à l'époque mérovingienne. Les Francs ornent les objets de la vie quotidienne avec beaucoup d’inventivité. A cette fin, ils développent plusieurs techniques : la damasquinure et l'orfèvrerie cloisonnée.

Les burgondes étaient un peuple barbare originaire de Scandinavie puis de Germanie qui s'installa en Gaule au Ve siècle, donnant son nom à la Bourgogne actuelle. Rendus célèbre par Richard Wagner à travers l’épopée des Nibelungen, le royaume burgonde et son peuple n’apparaissent cependant pas moins dans l’Histoire comme un voisin discret face aux principaux royaumes barbares. Sans chroniqueur tel un Grégoire de Tours pour relater leurs faits, entourés par de grandes puissances, les Burgondes se montrent trop peu pour intéresser les auteurs grecs et latins de l’Antiquité tardive. En effet, ils ne ravagent pas la Gaule, ils ne s’emparent pas de Rome, ils ne tuent pas non plus l’empereur, ils restent dans l’ombre et demeurent aujourd’hui encore méconnus. Leur histoire, bien que lacunaire, est toutefois riche en événements et en rebondissements.

Les burgondes étaient un peuple barbare originaire de Scandinavie puis de Germanie qui s'installa en Gaule au Ve siècle, donnant son nom à la Bourgogne actuelle. Rendus célèbre par Richard Wagner à travers l’épopée des Nibelungen, le royaume burgonde et son peuple n’apparaissent cependant pas moins dans l’Histoire comme un voisin discret face aux principaux royaumes barbares. Sans chroniqueur tel un Grégoire de Tours pour relater leurs faits, entourés par de grandes puissances, les Burgondes se montrent trop peu pour intéresser les auteurs grecs et latins de l’Antiquité tardive. En effet, ils ne ravagent pas la Gaule, ils ne s’emparent pas de Rome, ils ne tuent pas non plus l’empereur, ils restent dans l’ombre et demeurent aujourd’hui encore méconnus. Leur histoire, bien que lacunaire, est toutefois riche en événements et en rebondissements.

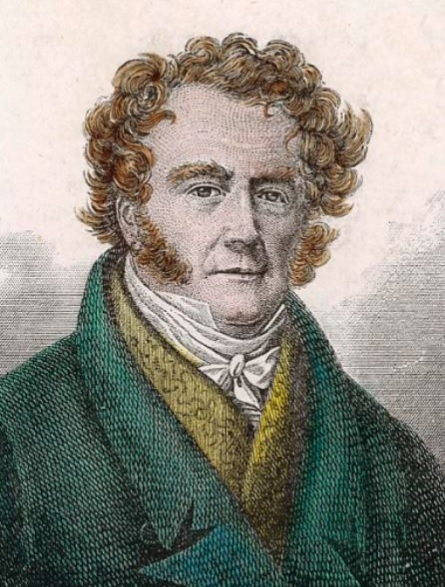

Charlemagne (742-814) est un roi franc puis un empereur d’Occident qui a régné de 768 à 814 et a donné son nom à la dynastie des carolingiens. Fils aîné de Pépin le Bref, il règne seul après la mort de son frère Carloman en 771 sur un domaine qui recouvre alors la Gaule et une partie de la Germanie. En 774, il se proclame roi des Lombards et débute sa politique d’expansion, menant de nombreuses campagnes militaires. En 46 années de règne, il fait du royaume franc le plus vaste territoire depuis la chute de l’Empire romain. Soutenu par la papauté, car il impose le christianisme aux peuples vaincus, Charlemagne est couronné empereur d’Occident le jour de Noël 800. Appelé « l’empereur à la barbe fleurie », il est connu grâce à la description qu’en a donné le chroniqueur Eginhard, qui a rédigé vers 830 la Vie de Charlemagne, sa biographie.

Charlemagne (742-814) est un roi franc puis un empereur d’Occident qui a régné de 768 à 814 et a donné son nom à la dynastie des carolingiens. Fils aîné de Pépin le Bref, il règne seul après la mort de son frère Carloman en 771 sur un domaine qui recouvre alors la Gaule et une partie de la Germanie. En 774, il se proclame roi des Lombards et débute sa politique d’expansion, menant de nombreuses campagnes militaires. En 46 années de règne, il fait du royaume franc le plus vaste territoire depuis la chute de l’Empire romain. Soutenu par la papauté, car il impose le christianisme aux peuples vaincus, Charlemagne est couronné empereur d’Occident le jour de Noël 800. Appelé « l’empereur à la barbe fleurie », il est connu grâce à la description qu’en a donné le chroniqueur Eginhard, qui a rédigé vers 830 la Vie de Charlemagne, sa biographie.

En juin 861, Charles le Chauve (823, †877) convoque le plaid général annuel en la villa royale de Pîtres, demandant aux grands de venir accompagnés d'ouvriers et de chars. Il donne alors ordre de commencer la construction d'un pont fortifié enjambant les cours de la Seine et de l'Eure afin de barrer la route aux flottes vikings qui infestent la vallée. Commence alors un des plus grands chantiers de l'époque qui dura près de dix ans et mobilisa une énorme main-d'œuvre.

En juin 861, Charles le Chauve (823, †877) convoque le plaid général annuel en la villa royale de Pîtres, demandant aux grands de venir accompagnés d'ouvriers et de chars. Il donne alors ordre de commencer la construction d'un pont fortifié enjambant les cours de la Seine et de l'Eure afin de barrer la route aux flottes vikings qui infestent la vallée. Commence alors un des plus grands chantiers de l'époque qui dura près de dix ans et mobilisa une énorme main-d'œuvre.

Eginhard (770, †840), dans son ouvrage « Vie de Charlemagne », décrit ainsi l'habillement du roi des Francs : «Le costume ordinaire du roi était celui de ses pères, l'habit des Francs ; il avait sur la peau une chemise et des hauts-de-chausse de toile de lin ; par-dessus était une tunique serrée avec une ceinture de soie et des chaussettes ; des bandelettes entouraient ses jambes, des sandales renfermaient ses pieds, et l'hiver un justaucorps de peau de loutre lui garantissait la poitrine et les épaules contre le froid...»

Eginhard (770, †840), dans son ouvrage « Vie de Charlemagne », décrit ainsi l'habillement du roi des Francs : «Le costume ordinaire du roi était celui de ses pères, l'habit des Francs ; il avait sur la peau une chemise et des hauts-de-chausse de toile de lin ; par-dessus était une tunique serrée avec une ceinture de soie et des chaussettes ; des bandelettes entouraient ses jambes, des sandales renfermaient ses pieds, et l'hiver un justaucorps de peau de loutre lui garantissait la poitrine et les épaules contre le froid...»

Le traité de Verdun de 843 est un traité de paix qui met un terme au conflit opposant les trois fils de Louis Ier le pieux pour la possession de l’Empire franc édifié par leur grand-père Charlemagne. Selon les termes de cet accord, l’Empire est partagé en trois parties, mettant de fait un terme à la brève unification de l’Europe occidentale : Charles le Chauve reçoit les territoires de l'ouest de la France actuelle, Louis le Germanique la Germanie et, entre les deux royaumes, Lothaire fonde la Lotharingie (Alsace, Lorraine, Pays-Bas, Bourgogne et Italie du nord). De cette partition naitront le royaume de France à l'ouest et le Saint Empire Romain Germanique à l'est.

Le traité de Verdun de 843 est un traité de paix qui met un terme au conflit opposant les trois fils de Louis Ier le pieux pour la possession de l’Empire franc édifié par leur grand-père Charlemagne. Selon les termes de cet accord, l’Empire est partagé en trois parties, mettant de fait un terme à la brève unification de l’Europe occidentale : Charles le Chauve reçoit les territoires de l'ouest de la France actuelle, Louis le Germanique la Germanie et, entre les deux royaumes, Lothaire fonde la Lotharingie (Alsace, Lorraine, Pays-Bas, Bourgogne et Italie du nord). De cette partition naitront le royaume de France à l'ouest et le Saint Empire Romain Germanique à l'est.

Le Ludwigslied ou Rithmus Teutonicus (en français, « la chanson de Louis ») est un poème écrit en haut-allemand ancien par un anonyme, moine ou laïc de la cour. Il célèbre la victoire de Louis III, roi de Francie Occidentale, contre les Vikings, le 3 août 881 à Saucourt-en-Vimeu en Picardie. Il a sans doute été composé du vivant du roi Louis. Ce chant de louange est transcrit dans un manuscrit du IXe siècle du monastère de Saint-Amand. Cette abbaye, fondée au VIIe siècle par le moine Amand de Maastricht sous le patronage du roi Dagobert sous le nom initial d'abbaye d'Elnon, a fait partie des principaux foyers intellectuels de l'Occident du règne de Charles le Chauve jusqu'au Xe siècle, avec une importante bibliothèque et un scriptorium producteur de manuscrits importants, tel que la bible de Charles le Chauve. Redécouvert en 1672 par Don Mabillon, le chant est aujourd'hui conservé à la bibliothèque municipale de Valenciennes (Codex 150, f. 141v-143r), qui conserve les archives de l'ancienne abbaye. Ce poème est considéré comme l'un des plus anciens témoignages de la langue germanique.

Le Ludwigslied ou Rithmus Teutonicus (en français, « la chanson de Louis ») est un poème écrit en haut-allemand ancien par un anonyme, moine ou laïc de la cour. Il célèbre la victoire de Louis III, roi de Francie Occidentale, contre les Vikings, le 3 août 881 à Saucourt-en-Vimeu en Picardie. Il a sans doute été composé du vivant du roi Louis. Ce chant de louange est transcrit dans un manuscrit du IXe siècle du monastère de Saint-Amand. Cette abbaye, fondée au VIIe siècle par le moine Amand de Maastricht sous le patronage du roi Dagobert sous le nom initial d'abbaye d'Elnon, a fait partie des principaux foyers intellectuels de l'Occident du règne de Charles le Chauve jusqu'au Xe siècle, avec une importante bibliothèque et un scriptorium producteur de manuscrits importants, tel que la bible de Charles le Chauve. Redécouvert en 1672 par Don Mabillon, le chant est aujourd'hui conservé à la bibliothèque municipale de Valenciennes (Codex 150, f. 141v-143r), qui conserve les archives de l'ancienne abbaye. Ce poème est considéré comme l'un des plus anciens témoignages de la langue germanique.

Par le traité de Saint-Clair-sur-Epte signé en 911, le roi carolingien Charles III le Simple donne en fief la Normandie au chef viking Rollon. Les relations entre Francs et Normands (également appelés Vikings) ont d’abord été longtemps conflictuelles. Tout le IXe siècle, dans le contexte du délitement de l’empire carolingien, est une succession d’attaques des Normands contre le royaume franc, et une bonne partie de l’Europe. Puis, à mesure que les Vikings s’installent, les échanges deviennent plus diplomatiques, jusqu’à ce que tout le monde y trouve son compte. Acte politique, militaire et religieux, la création de la Normandie marque l’émergence d’une nouvelle attitude monarchique : la fidélisation par la concession féodale.

Par le traité de Saint-Clair-sur-Epte signé en 911, le roi carolingien Charles III le Simple donne en fief la Normandie au chef viking Rollon. Les relations entre Francs et Normands (également appelés Vikings) ont d’abord été longtemps conflictuelles. Tout le IXe siècle, dans le contexte du délitement de l’empire carolingien, est une succession d’attaques des Normands contre le royaume franc, et une bonne partie de l’Europe. Puis, à mesure que les Vikings s’installent, les échanges deviennent plus diplomatiques, jusqu’à ce que tout le monde y trouve son compte. Acte politique, militaire et religieux, la création de la Normandie marque l’émergence d’une nouvelle attitude monarchique : la fidélisation par la concession féodale.

La société franque, sous Charlemagne, voit la diffusion d’un phénomène massif de christianisation de tous les territoires placés, directement ou indirectement, sous son influence. La Dilatatio Regni, c’est-à-dire l’expansion territoriale du royaume, est avant tout une Dilatatio Christianitatis, autrement dit la christianisation de la société toute entière, la diffusion de la chrétienté dans toutes les sphères de la société. Les mécanismes qui avaient permis aux Arnulfiens-Pippinides, cette famille caractéristique de la noblesse franque, d’accéder aux plus hautes instances du pouvoir sont toujours d’actualité lors du « moment carolingien ». Ils ont même tendance à s’accentuer, voire même à se renouveler, en proposant des modalités toujours plus novatrices les unes que les autres.

La société franque, sous Charlemagne, voit la diffusion d’un phénomène massif de christianisation de tous les territoires placés, directement ou indirectement, sous son influence. La Dilatatio Regni, c’est-à-dire l’expansion territoriale du royaume, est avant tout une Dilatatio Christianitatis, autrement dit la christianisation de la société toute entière, la diffusion de la chrétienté dans toutes les sphères de la société. Les mécanismes qui avaient permis aux Arnulfiens-Pippinides, cette famille caractéristique de la noblesse franque, d’accéder aux plus hautes instances du pouvoir sont toujours d’actualité lors du « moment carolingien ». Ils ont même tendance à s’accentuer, voire même à se renouveler, en proposant des modalités toujours plus novatrices les unes que les autres.

L'université de Paris a été fondée en 1200 par Philippe Auguste. Les deux premières décennies du XIIIè siècle voient en effet naître un peu partout en Europe (en Occident chrétien pour être plus précis) un certain nombre d’universités, à Paris, Bologne, Oxford, Montpellier, Salamanque,…Elles sont un tournant dans l’histoire de l’enseignement, en étant marquées par une réelle autonomie, au contraire par exemple des écoles des monastères. Elles se dotent de règles propres, relativement indépendantes des autorités politiques et religieuses. De plus, leur essor est parallèle à celui des villes en cette période de « beau Moyen Age ».

L'université de Paris a été fondée en 1200 par Philippe Auguste. Les deux premières décennies du XIIIè siècle voient en effet naître un peu partout en Europe (en Occident chrétien pour être plus précis) un certain nombre d’universités, à Paris, Bologne, Oxford, Montpellier, Salamanque,…Elles sont un tournant dans l’histoire de l’enseignement, en étant marquées par une réelle autonomie, au contraire par exemple des écoles des monastères. Elles se dotent de règles propres, relativement indépendantes des autorités politiques et religieuses. De plus, leur essor est parallèle à celui des villes en cette période de « beau Moyen Age ».

La question de la féodalité, dont le rôle des honores, est en plein essor actuellement. Les anciennes théories mutationnistes, notamment défendues par Georges Duby, sont remises en question par des chercheurs qui voient dans la constitution du système féodal plus de permanences par rapport au système Carolingien que de réelles nouveautés. En tout cas, hors de ce débat complexe, la question de la construction des principautés entre le IXe et le XIe siècle est fondamentale pour comprendre comment se structure la société médiévale. Ainsi, nous pouvons observer la construction de ces entités politiques, placées entre les mains de seigneurs de l’aristocratie, dans une phase de transition, alors que le système n’est pas encore fermement en place. Par ce biais, la compréhension de la société du Moyen Âge apparaît plus claire.

La question de la féodalité, dont le rôle des honores, est en plein essor actuellement. Les anciennes théories mutationnistes, notamment défendues par Georges Duby, sont remises en question par des chercheurs qui voient dans la constitution du système féodal plus de permanences par rapport au système Carolingien que de réelles nouveautés. En tout cas, hors de ce débat complexe, la question de la construction des principautés entre le IXe et le XIe siècle est fondamentale pour comprendre comment se structure la société médiévale. Ainsi, nous pouvons observer la construction de ces entités politiques, placées entre les mains de seigneurs de l’aristocratie, dans une phase de transition, alors que le système n’est pas encore fermement en place. Par ce biais, la compréhension de la société du Moyen Âge apparaît plus claire.

Au XIe siècle, un couple defraie la chronique et la relation entretenue par Anne de Kiev et Raoul de Crépy devient emblématique de l'amour courtois au Moyen Age. A cette époque, il était devenu difficile pour les rois de trouver une épouse, l'Eglise ayant durcit ses positions en frappant d'interdit tout mariage entre cousins jusqu'au 7ème degré. Après deux échecs consécutifs pour cause de parenté, on finit par trouver pour le roi Henri Ier de France, veuf et sans descendance, une princesse russe, Anne de Kiev. Séduit par sa grande beauté, Henri l'épouse en 1051, mariage dont seront issus quatre enfants. Neuf ans plus tard le roi meurt, laissant la belle reine slave veuve, et libre...

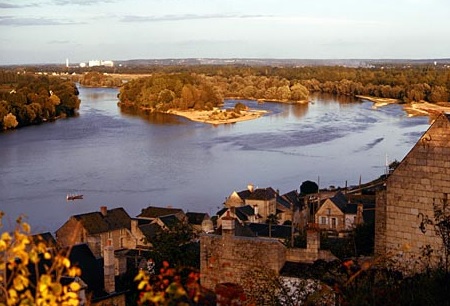

Au XIe siècle, un couple defraie la chronique et la relation entretenue par Anne de Kiev et Raoul de Crépy devient emblématique de l'amour courtois au Moyen Age. A cette époque, il était devenu difficile pour les rois de trouver une épouse, l'Eglise ayant durcit ses positions en frappant d'interdit tout mariage entre cousins jusqu'au 7ème degré. Après deux échecs consécutifs pour cause de parenté, on finit par trouver pour le roi Henri Ier de France, veuf et sans descendance, une princesse russe, Anne de Kiev. Séduit par sa grande beauté, Henri l'épouse en 1051, mariage dont seront issus quatre enfants. Neuf ans plus tard le roi meurt, laissant la belle reine slave veuve, et libre... Loin des grandes batailles (souvent des défaites françaises), des chevauchées dévastatrices anglaises du Prince noir, ou des luttes pour les grandes villes (Orléans, Paris,...), il est une région en France qui fut le théâtre méconnu mais décisif de la guerre de Cent ans, et du conflit entre Armagnacs et Bourguignons. Situés sur les rives de la Loire, respectivement aux marges du duché de Berry et du duché de Bourgogne, le Sancerrois et le Nivernais ont vu passer et s'affronter les plus grands personnages du conflit, de Charles VII au duc de Bedford, en passant par Jean sans Peur et Jeanne d'Arc, vaincue à La Charité-sur-Loire par un curieux individu, Perrinet Gressart. Pendant une vingtaine d'années, au début du XVe siècle, la Loire a ainsi été une véritable frontière de la Guerre de Cent ans.

Loin des grandes batailles (souvent des défaites françaises), des chevauchées dévastatrices anglaises du Prince noir, ou des luttes pour les grandes villes (Orléans, Paris,...), il est une région en France qui fut le théâtre méconnu mais décisif de la guerre de Cent ans, et du conflit entre Armagnacs et Bourguignons. Situés sur les rives de la Loire, respectivement aux marges du duché de Berry et du duché de Bourgogne, le Sancerrois et le Nivernais ont vu passer et s'affronter les plus grands personnages du conflit, de Charles VII au duc de Bedford, en passant par Jean sans Peur et Jeanne d'Arc, vaincue à La Charité-sur-Loire par un curieux individu, Perrinet Gressart. Pendant une vingtaine d'années, au début du XVe siècle, la Loire a ainsi été une véritable frontière de la Guerre de Cent ans.

En plein cœur de la guerre de Cent Ans, une véritable guerre civile oppose les Armagnacs, fidèles à la famille royale, et les Bourguignons qui s'allient aux Anglais. Depuis 1389, le roi Charles VI est régulièrement atteint de crises de démence. Un conseil de régence est exercé par ses frères dont Louis est, au début du XVe siècle, le plus influent, malgré la puissance croissante de la maison de Bourgogne. Cette rivalité va atteindre son paroxysme avec l’assassinat de Louis, duc d’Orléans, sur ordre de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, le 23 novembre 1407.

En plein cœur de la guerre de Cent Ans, une véritable guerre civile oppose les Armagnacs, fidèles à la famille royale, et les Bourguignons qui s'allient aux Anglais. Depuis 1389, le roi Charles VI est régulièrement atteint de crises de démence. Un conseil de régence est exercé par ses frères dont Louis est, au début du XVe siècle, le plus influent, malgré la puissance croissante de la maison de Bourgogne. Cette rivalité va atteindre son paroxysme avec l’assassinat de Louis, duc d’Orléans, sur ordre de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, le 23 novembre 1407.

La Renaissance en France est souvent réduite au règne du roi François Ier, une sorte de période faste avant l’horreur des guerres de Religion. Pourtant, il est plus juste de faire débuter cette période avec Charles VIII, premier roi de la Renaissance, et de la conclure avec Henri II. Pour des raisons politiques (la situation de la France, l’évolution de la monarchie), et dans d’autres domaines, comme celui des arts ou le rapport à l’Italie, dont la Renaissance a débuté depuis un moment déjà. On verra que les règnes de Charles VIII, Louis XII, François Ier et Henri II sont bien plus qu’une transition et une parenthèse entre la fin de la Guerre de Cent ans et le début des guerres de Religion.

La Renaissance en France est souvent réduite au règne du roi François Ier, une sorte de période faste avant l’horreur des guerres de Religion. Pourtant, il est plus juste de faire débuter cette période avec Charles VIII, premier roi de la Renaissance, et de la conclure avec Henri II. Pour des raisons politiques (la situation de la France, l’évolution de la monarchie), et dans d’autres domaines, comme celui des arts ou le rapport à l’Italie, dont la Renaissance a débuté depuis un moment déjà. On verra que les règnes de Charles VIII, Louis XII, François Ier et Henri II sont bien plus qu’une transition et une parenthèse entre la fin de la Guerre de Cent ans et le début des guerres de Religion.

Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme (v. 1540-1614) a été abbé, puis soldat, courtisan et écrivain au XVIe siècle. Brantôme s'illustra d'abord à la cour et sur les champs de bataille : il fut de plusieurs expéditions militaires, en Italie, en France, en Afrique. Une chute de cheval, en 1583, le fit renoncer à la vie militaire et lui donna l'occasion de s'illustrer comme brillant mémorialiste. Ses Mémoires, qu'il annonça dans son testament, furent publiés seulement en 1665. Cette œuvre est une suite d'anecdotes sur les personnages qu'il avait côtoyés à la cour. Les chapitres les plus connus et commentés sont les « Vies des dames galantes » et les « Vies des hommes illustres et des grands capitaines ».

Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme (v. 1540-1614) a été abbé, puis soldat, courtisan et écrivain au XVIe siècle. Brantôme s'illustra d'abord à la cour et sur les champs de bataille : il fut de plusieurs expéditions militaires, en Italie, en France, en Afrique. Une chute de cheval, en 1583, le fit renoncer à la vie militaire et lui donna l'occasion de s'illustrer comme brillant mémorialiste. Ses Mémoires, qu'il annonça dans son testament, furent publiés seulement en 1665. Cette œuvre est une suite d'anecdotes sur les personnages qu'il avait côtoyés à la cour. Les chapitres les plus connus et commentés sont les « Vies des dames galantes » et les « Vies des hommes illustres et des grands capitaines ».

Mère, sœur, épouses, maîtresses, nombreuses sont les femmes qui ont entouré d'une même adoration le roi de France François Ier, roi magnifique en sa cour comme un sultan dans son Harem, lui consacrant leur vie entière. Il accepta leur don comme un dû, en enfant gâté par la fortune. Louise de Savoie, Marguerite de Navarre, Anne de Pisseleu, Claude de France et surtout Françoise de Foix, comtesse de Châteaubriant, toutes femmes d'exceptions d'un règne flamboyant et mouvementé.

Mère, sœur, épouses, maîtresses, nombreuses sont les femmes qui ont entouré d'une même adoration le roi de France François Ier, roi magnifique en sa cour comme un sultan dans son Harem, lui consacrant leur vie entière. Il accepta leur don comme un dû, en enfant gâté par la fortune. Louise de Savoie, Marguerite de Navarre, Anne de Pisseleu, Claude de France et surtout Françoise de Foix, comtesse de Châteaubriant, toutes femmes d'exceptions d'un règne flamboyant et mouvementé.

Né le 28 février 1518, François de France est le premier fils de François Ier et de la reine Claude de France. Prénommé comme son père, le prince est titré dauphin de France et c'est sur lui que reposent les espoirs de la dynastie. Après la défaite de Pavie, il est laissé tout comme son frère en otage en Espagne ou il subit une rude détention qui va durer quatre ans. De par la mort de sa mère en 1524, François hérite du duché de Bretagne et est couronné à Rennes en 1532 par l'évêque Yves Mahyeuc, il est alors connu comme François III de Bretagne. Mort à dix-huit ans, c'est son frère cadet le futur Henri II qui deviendra le dauphin de France.

Né le 28 février 1518, François de France est le premier fils de François Ier et de la reine Claude de France. Prénommé comme son père, le prince est titré dauphin de France et c'est sur lui que reposent les espoirs de la dynastie. Après la défaite de Pavie, il est laissé tout comme son frère en otage en Espagne ou il subit une rude détention qui va durer quatre ans. De par la mort de sa mère en 1524, François hérite du duché de Bretagne et est couronné à Rennes en 1532 par l'évêque Yves Mahyeuc, il est alors connu comme François III de Bretagne. Mort à dix-huit ans, c'est son frère cadet le futur Henri II qui deviendra le dauphin de France.

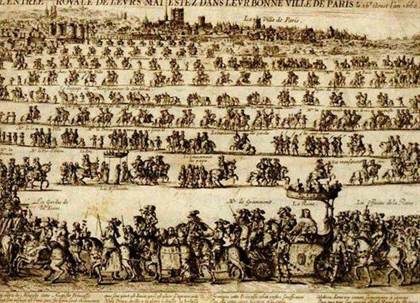

Le massacre de la Saint-Barthélemy, dans la nuit du 23 au 24 août 1572, est un épisode sanglant des guerres de religion entre catholiques et protestants en France. Alors que le mariage d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois est censé apaiser les conflits, l’idée s’impose de tuer les nombreux gentilshommes protestants venus à Paris pour l'occasion. Le massacre commence dans la nuit du 23 au 24 août par le meurtre de Coligny dont le cadavre est défenestré. Puis les cloches de la capitale appellent au carnage. Les Parisiens assassinent 3 000 à 4 000 protestants. Seuls, Henri de Navarre et le prince de Condé échappent à la mort en abjurant le protestantisme. Le massacre se poursuivit en province jusqu'en octobre et déclenche la quatrième guerre de Religion. Impossible à évaluer de manière précise, le nombre de victimes est estimé à 13 000.

Le massacre de la Saint-Barthélemy, dans la nuit du 23 au 24 août 1572, est un épisode sanglant des guerres de religion entre catholiques et protestants en France. Alors que le mariage d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois est censé apaiser les conflits, l’idée s’impose de tuer les nombreux gentilshommes protestants venus à Paris pour l'occasion. Le massacre commence dans la nuit du 23 au 24 août par le meurtre de Coligny dont le cadavre est défenestré. Puis les cloches de la capitale appellent au carnage. Les Parisiens assassinent 3 000 à 4 000 protestants. Seuls, Henri de Navarre et le prince de Condé échappent à la mort en abjurant le protestantisme. Le massacre se poursuivit en province jusqu'en octobre et déclenche la quatrième guerre de Religion. Impossible à évaluer de manière précise, le nombre de victimes est estimé à 13 000.

Si le mécénat et les relations entre le prince et les arts sont anciens, on considère souvent que la France de la Renaissance, celle de François Ier, en est l’un des exemples les plus parfaits. Les châteaux de la Loire, les commandes aux plus grands artistes de son temps, font du Valois le prince mécène idéal. Toutefois, on peut se poser la question : que s’est-il passé ensuite, jusqu’à l’avènement d’un prince mécène plus grand encore, le Roi Louis XIV dont nous vous proposons également la biographie ?

Si le mécénat et les relations entre le prince et les arts sont anciens, on considère souvent que la France de la Renaissance, celle de François Ier, en est l’un des exemples les plus parfaits. Les châteaux de la Loire, les commandes aux plus grands artistes de son temps, font du Valois le prince mécène idéal. Toutefois, on peut se poser la question : que s’est-il passé ensuite, jusqu’à l’avènement d’un prince mécène plus grand encore, le Roi Louis XIV dont nous vous proposons également la biographie ?

Le seigneur de La Palice s'est distingué lors de la bataille de Marignan, ce qui lui vaudra le titre de maréchal de France en 1515. Il a donné son nom aux fameuses « lapalissades » ou « vérité de La Palice ». Pourtant, il n’y est pas pour grand-chose, il lui a suffit de mourir le 24 février 1525 à la bataille de Pavie pour que ses soldats lui dédient une chanson. L’originale disait « hélas, s’il n’était pas mort, il ferait encore envie » qui se transformait en «hélas, s’il n’était pas mort, il serait encore en vie » après une erreur de lecture de l’ancien français.

Le seigneur de La Palice s'est distingué lors de la bataille de Marignan, ce qui lui vaudra le titre de maréchal de France en 1515. Il a donné son nom aux fameuses « lapalissades » ou « vérité de La Palice ». Pourtant, il n’y est pas pour grand-chose, il lui a suffit de mourir le 24 février 1525 à la bataille de Pavie pour que ses soldats lui dédient une chanson. L’originale disait « hélas, s’il n’était pas mort, il ferait encore envie » qui se transformait en «hélas, s’il n’était pas mort, il serait encore en vie » après une erreur de lecture de l’ancien français.

Dans la mémoire générale, favoris, mignons, archi-mignons sont des noms évocateurs de scandale et utilisés de manière moqueuse et dégradante, surtout pendant le règne d'Henri III ! Et pourtant, les rois, reines, personnages de haut rang s’entouraient très souvent d’un favori, la personne de confiance, l’ami intime, comblé de faveurs, dont l’influence politique était plus ou moins importante. Remettons un peu les choses à leur place…car il existait déjà des favoris pendant l’Antiquité puis au Moyen-âge, mais l’époque la plus fournie va du XV è siècle au XVII è siècle.

Dans la mémoire générale, favoris, mignons, archi-mignons sont des noms évocateurs de scandale et utilisés de manière moqueuse et dégradante, surtout pendant le règne d'Henri III ! Et pourtant, les rois, reines, personnages de haut rang s’entouraient très souvent d’un favori, la personne de confiance, l’ami intime, comblé de faveurs, dont l’influence politique était plus ou moins importante. Remettons un peu les choses à leur place…car il existait déjà des favoris pendant l’Antiquité puis au Moyen-âge, mais l’époque la plus fournie va du XV è siècle au XVII è siècle.

La majorité des membres du premier groupe des mignons ne purent pas obtenir de charges et de postes importants, une partie disparait lors du grand duel en 1578, d’autres sont disgraciés. Enfin, certains anciens compagnons du roi ont eu plus de chance et vécurent au temps d’Henri IV, puis de Louis XIII à des postes respectables. Voici donc pour chacun d’eux, leur petit curriculum vitae.

La majorité des membres du premier groupe des mignons ne purent pas obtenir de charges et de postes importants, une partie disparait lors du grand duel en 1578, d’autres sont disgraciés. Enfin, certains anciens compagnons du roi ont eu plus de chance et vécurent au temps d’Henri IV, puis de Louis XIII à des postes respectables. Voici donc pour chacun d’eux, leur petit curriculum vitae.

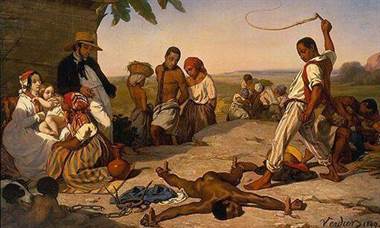

Vu comme le symbole de la traite atlantique et de Louis XIV, le Code noir (ou « édit sur la police des esclaves »), établi par Colbert et qui comporte soixante articles, visait à fixer le statut juridique des esclaves dans les Antilles françaises. Il est promulgué en 1685, la même année que la révocation de l’Edit de Nantes, sous le règne de Louis XIV, deux ans après la mort de son principal ministre. D’autres textes s’en inspirant seront ajoutés pour d’autres colonies, et l’on devrait ainsi parler plutôt de Codes noirs.

Vu comme le symbole de la traite atlantique et de Louis XIV, le Code noir (ou « édit sur la police des esclaves »), établi par Colbert et qui comporte soixante articles, visait à fixer le statut juridique des esclaves dans les Antilles françaises. Il est promulgué en 1685, la même année que la révocation de l’Edit de Nantes, sous le règne de Louis XIV, deux ans après la mort de son principal ministre. D’autres textes s’en inspirant seront ajoutés pour d’autres colonies, et l’on devrait ainsi parler plutôt de Codes noirs.

André Le Nôtre (1613-1700) est un célèbre jardinier et paysagiste français, inventeur d’un style de jardin appelé « jardin à la française ». Nommé jardinier du roi Louis XIV en 1645, André Le Nôtre réalise le jardin du château de Vaux-le-Vicomte avec Louis Le Vau, architecte de cet édifice. Sa plus grande œuvre est la création du jardin du château de Versailles. Ce chantier gigantesque l’a occupé pendant plus de trente ans. Son style, qui mêle rigueur et harmonie, a influencé de nombreux paysagistes à travers toute l’Europe durant le XVIIe siècle.

André Le Nôtre (1613-1700) est un célèbre jardinier et paysagiste français, inventeur d’un style de jardin appelé « jardin à la française ». Nommé jardinier du roi Louis XIV en 1645, André Le Nôtre réalise le jardin du château de Vaux-le-Vicomte avec Louis Le Vau, architecte de cet édifice. Sa plus grande œuvre est la création du jardin du château de Versailles. Ce chantier gigantesque l’a occupé pendant plus de trente ans. Son style, qui mêle rigueur et harmonie, a influencé de nombreux paysagistes à travers toute l’Europe durant le XVIIe siècle.

François de Bassompierre (1579-1646) était un militaire français puis un diplomate français durant le règne de Louis XIII. Si ses exploits sur le champ de bataille lui assurèrent la postérité, sa rivalité avec Richelieu lui sera fatale. Tallemant des Réaux dit : « le nom de Bassompierre était synonyme d'élégance et de perfection ». François de Bassompierre, « le beau maréchal », est non seulement un homme de guerre courageux, ambassadeur de grande allure, mais aussi un gentilhomme bien dans son temps, avec la rage de vivre (c'est l'époque des Chalais, Montmorency, Cinq Mars), beau, intelligent, joueur, bon « viveur ».

François de Bassompierre (1579-1646) était un militaire français puis un diplomate français durant le règne de Louis XIII. Si ses exploits sur le champ de bataille lui assurèrent la postérité, sa rivalité avec Richelieu lui sera fatale. Tallemant des Réaux dit : « le nom de Bassompierre était synonyme d'élégance et de perfection ». François de Bassompierre, « le beau maréchal », est non seulement un homme de guerre courageux, ambassadeur de grande allure, mais aussi un gentilhomme bien dans son temps, avec la rage de vivre (c'est l'époque des Chalais, Montmorency, Cinq Mars), beau, intelligent, joueur, bon « viveur ».

A la mort de Louis XIII le 14 mai 1643, la traditionnelle et célèbre formule « Le Roi est mort, Vive le Roi » est prononcée devant la dépouille du souverain, emporté par la maladie de Crohn . Mais les dernières semaines du roi furent bien occupées, car il lui a fallu penser à sa succession et baptiser son héritier. Déjà bien malade, il sort pour la dernière fois le 15 février 1643 à Versailles, lors d’un souper offert à son frère Gaston après leur réconciliation. Il rentre ensuite à Saint Germain, au Château Vieux pour s’aliter le 21, il ne se lèvera presque plus.

A la mort de Louis XIII le 14 mai 1643, la traditionnelle et célèbre formule « Le Roi est mort, Vive le Roi » est prononcée devant la dépouille du souverain, emporté par la maladie de Crohn . Mais les dernières semaines du roi furent bien occupées, car il lui a fallu penser à sa succession et baptiser son héritier. Déjà bien malade, il sort pour la dernière fois le 15 février 1643 à Versailles, lors d’un souper offert à son frère Gaston après leur réconciliation. Il rentre ensuite à Saint Germain, au Château Vieux pour s’aliter le 21, il ne se lèvera presque plus.

Parmi les quatre Premiers Valets de Chambre du Roi Soleil, Alexandre Bontemps est resté dans l’Histoire de France pour avoir été le plus renommé, le plus courtois, le plus aimé du roi, mais le plus craint des ministres. Saint Simon, qui n’était pas tendre, a eu ces mots : « homme rare de son espèce, homme du secret domestique, qui sait tout du Roi, de ses habitudes, de sa vie privée, et fait rarissime, ne médit ni ne colporte aucun ragot ».

Parmi les quatre Premiers Valets de Chambre du Roi Soleil, Alexandre Bontemps est resté dans l’Histoire de France pour avoir été le plus renommé, le plus courtois, le plus aimé du roi, mais le plus craint des ministres. Saint Simon, qui n’était pas tendre, a eu ces mots : « homme rare de son espèce, homme du secret domestique, qui sait tout du Roi, de ses habitudes, de sa vie privée, et fait rarissime, ne médit ni ne colporte aucun ragot ».

La Fronde, que certains ont qualifiée de prémices à la Révolution française, est une série de révoltes entre 1648 et 1653 contre la montée de l'absolutisme de la monarchie en France. Révoltes féminines, car jamais autant de femmes y ont participé, visant une femme Anne d’Autriche ; fronde du Parlement s’opposant aux réformes de Mazarin dans les domaines de la justice et de la finance ; fronde des Princes mécontents de l’emprise du cardinal sur la reine. Après cinq années de lutte acharnée, la Fronde s’arrêtera pour cause de contradictions entre les protagonistes ! Mais elle eut comme résultat d’étendre la puissance du ministre et de ramener l’autorité royale absolue.

La Fronde, que certains ont qualifiée de prémices à la Révolution française, est une série de révoltes entre 1648 et 1653 contre la montée de l'absolutisme de la monarchie en France. Révoltes féminines, car jamais autant de femmes y ont participé, visant une femme Anne d’Autriche ; fronde du Parlement s’opposant aux réformes de Mazarin dans les domaines de la justice et de la finance ; fronde des Princes mécontents de l’emprise du cardinal sur la reine. Après cinq années de lutte acharnée, la Fronde s’arrêtera pour cause de contradictions entre les protagonistes ! Mais elle eut comme résultat d’étendre la puissance du ministre et de ramener l’autorité royale absolue.

Louis II de Bourbon (1621-1686), dit le Grand Condé, était un prince du sang et l'un des plus illustres chefs de guerre du Grand Siècle, considéré par Louis XIV comme le plus grand homme de son royaume. Formé dans sa jeunesse à l'art militaire, Condé se distingua durant la guerre de Trente Ans en battant les espagnols à Rocroi (1643), une victoire qui contribua beaucoup à sa gloire militaire. En 1650, il prend la tête de la Fronde des princes qui s'oppose à Anne d'Autriche et Mazarin. Passé du côté de l'armée espagnole, il est vaincu par Turenne au cours de la bataille des Dunes (1658). Il obtient l'année suivante le pardon de Louis XIV après la signature du traité des Pyrénées et se remet au service du roi de France. Victorieux en Franche-Comté et durant les guerres de Hollande, Il est promu commandant en chef des armées françaises en 1675 et livre la même année sa dernière bataille sur le front du Rhin.

Louis II de Bourbon (1621-1686), dit le Grand Condé, était un prince du sang et l'un des plus illustres chefs de guerre du Grand Siècle, considéré par Louis XIV comme le plus grand homme de son royaume. Formé dans sa jeunesse à l'art militaire, Condé se distingua durant la guerre de Trente Ans en battant les espagnols à Rocroi (1643), une victoire qui contribua beaucoup à sa gloire militaire. En 1650, il prend la tête de la Fronde des princes qui s'oppose à Anne d'Autriche et Mazarin. Passé du côté de l'armée espagnole, il est vaincu par Turenne au cours de la bataille des Dunes (1658). Il obtient l'année suivante le pardon de Louis XIV après la signature du traité des Pyrénées et se remet au service du roi de France. Victorieux en Franche-Comté et durant les guerres de Hollande, Il est promu commandant en chef des armées françaises en 1675 et livre la même année sa dernière bataille sur le front du Rhin.

Coiffé d'une ample perruque, Louis XIV affirmait physiquement sa puissance grâce à cet accessoire vestimentaire. La perruque, signifiant à l’origine « une longue chevelure naturelle » par opposition aux faux cheveux appelés « perruque feinte », fut le symbole caractéristique de la monarchie des Bourbons jusqu’à la Révolution. La perruque est l’affirmation et la revendication — jusqu'à sa quasi-disparition au XIXe siècle — d’une appartenance à une certaine catégorie sociale. Ce simple accessoire vestimentaire eut une longévité vraiment exceptionnelle pendant 150 ans et les barbiers créateurs de perruques furent les artisans de la gloire du Roi Soleil.

Coiffé d'une ample perruque, Louis XIV affirmait physiquement sa puissance grâce à cet accessoire vestimentaire. La perruque, signifiant à l’origine « une longue chevelure naturelle » par opposition aux faux cheveux appelés « perruque feinte », fut le symbole caractéristique de la monarchie des Bourbons jusqu’à la Révolution. La perruque est l’affirmation et la revendication — jusqu'à sa quasi-disparition au XIXe siècle — d’une appartenance à une certaine catégorie sociale. Ce simple accessoire vestimentaire eut une longévité vraiment exceptionnelle pendant 150 ans et les barbiers créateurs de perruques furent les artisans de la gloire du Roi Soleil.

Le Congrès est une pratique uniquement française, ayant duré environ cent ans sous l’Ancien Régime, demandée par une femme en vue d’annuler son mariage pour cause d’impuissance de l’époux. Cette pratique humiliante, réalisée en public, rabaissant les humains au rang d’animaux fut heureusement abolie en février 1677.

Le Congrès est une pratique uniquement française, ayant duré environ cent ans sous l’Ancien Régime, demandée par une femme en vue d’annuler son mariage pour cause d’impuissance de l’époux. Cette pratique humiliante, réalisée en public, rabaissant les humains au rang d’animaux fut heureusement abolie en février 1677.

Lors de la journée des Dupes (11 novembre 1630), le roi de France Louis XIII réitère sa confiance au cardinal de Richelieu, aux dépens des grands du royaume, dont la mère et le frère du roi. Véritable pièce de théâtre aux accents mélodramatiques, cette journée, appelée la Journée des Dupes par Guillaume de Bautru, comte de Serrant, fut mémorable dans l’Histoire de France. La reine mère Marie de Médicis y perdit tout son pouvoir, le roi Louis XIII, perturbé, réussit à s’affirmer, dupant ses adversaires. Le cardinal Richelieu sorti vainqueur de cette crise politique et la voie était désormais ouverte à l'absolutisme royal.

Lors de la journée des Dupes (11 novembre 1630), le roi de France Louis XIII réitère sa confiance au cardinal de Richelieu, aux dépens des grands du royaume, dont la mère et le frère du roi. Véritable pièce de théâtre aux accents mélodramatiques, cette journée, appelée la Journée des Dupes par Guillaume de Bautru, comte de Serrant, fut mémorable dans l’Histoire de France. La reine mère Marie de Médicis y perdit tout son pouvoir, le roi Louis XIII, perturbé, réussit à s’affirmer, dupant ses adversaires. Le cardinal Richelieu sorti vainqueur de cette crise politique et la voie était désormais ouverte à l'absolutisme royal.

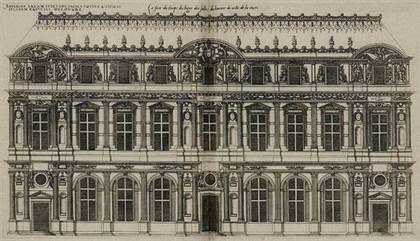

Abel François Poisson, marquis de Marigny était le surintendant des Bâtiments durant le règne de Louis XV, en charge de l'entretien et de la rénovation des palais et demeures royales. A chaque siècle, son Premier Architecte et son Directeur des Bâtiments du roi. Ces deux personnages, au service du monarque, habités par la même passion de bâtir, doivent cohabiter tant bien que mal. C’est le cas de Marigny, frère de la marquise de Pompadour, ayant reçu la survivance de la charge de Directeur des Bâtiments, provenant de son oncle en 1745, alors qu’il n’avait que dix huit ans.

Abel François Poisson, marquis de Marigny était le surintendant des Bâtiments durant le règne de Louis XV, en charge de l'entretien et de la rénovation des palais et demeures royales. A chaque siècle, son Premier Architecte et son Directeur des Bâtiments du roi. Ces deux personnages, au service du monarque, habités par la même passion de bâtir, doivent cohabiter tant bien que mal. C’est le cas de Marigny, frère de la marquise de Pompadour, ayant reçu la survivance de la charge de Directeur des Bâtiments, provenant de son oncle en 1745, alors qu’il n’avait que dix huit ans.

La Régence (1715-1723) désigne la période de minorité de Louis XV pendant laquelle le pouvoir a été exercé par le prince de sang Philippe d’Orléans. A la mort de Louis XIV, le Grand Siècle est terminé. La France, abattue par douze années de guerre, a pour nouveau roi Louis XV, un enfant de cinq ans. Le nouveau Régent va mener une politique de réaction vis-à-vis de l’absolutisme instauré par Louis XIV. Après la fin de règne crépusculaire et austère du Roi-Soleil s'ouvre une nouvelle période faite de bals et de fêtes. Le nouveau Régent tente en vain de restaurer les finances plombées par les guerres précédentes, mais ne peut éviter la banqueroute de Law et recherche l’alliance avec l’Angleterre.

La Régence (1715-1723) désigne la période de minorité de Louis XV pendant laquelle le pouvoir a été exercé par le prince de sang Philippe d’Orléans. A la mort de Louis XIV, le Grand Siècle est terminé. La France, abattue par douze années de guerre, a pour nouveau roi Louis XV, un enfant de cinq ans. Le nouveau Régent va mener une politique de réaction vis-à-vis de l’absolutisme instauré par Louis XIV. Après la fin de règne crépusculaire et austère du Roi-Soleil s'ouvre une nouvelle période faite de bals et de fêtes. Le nouveau Régent tente en vain de restaurer les finances plombées par les guerres précédentes, mais ne peut éviter la banqueroute de Law et recherche l’alliance avec l’Angleterre.

L’office est une « dignité avec fonction publique » selon la définition qu’en fait Charles Loyseau en 1610. C’est une part de la fonction publique déléguée par le roi, qui crée et distribue les offices. Le propriétaire d’un office n’en est que l’usufruitier. Un officier, à l’époque moderne, est donc le détenteur d’un office, c’est-à-dire une charge de fonction publique définie par un édit (qui crée l’office) et une lettre de provision délivrée par le roi permettant d’exercer la fonction. La question de l’office et des officiers est centrale sous l'Ancien Régime. Elle est liée aux progrès de l’Etat monarchique, mais engendre de profonds bouleversements dans la société française dès le XVIIème siècle en favorisant l’émergence d’un groupe très divers : celui des officiers, que l’on retrouve à tous les niveaux de la société, de la noblesse aux échelons inférieurs.

L’office est une « dignité avec fonction publique » selon la définition qu’en fait Charles Loyseau en 1610. C’est une part de la fonction publique déléguée par le roi, qui crée et distribue les offices. Le propriétaire d’un office n’en est que l’usufruitier. Un officier, à l’époque moderne, est donc le détenteur d’un office, c’est-à-dire une charge de fonction publique définie par un édit (qui crée l’office) et une lettre de provision délivrée par le roi permettant d’exercer la fonction. La question de l’office et des officiers est centrale sous l'Ancien Régime. Elle est liée aux progrès de l’Etat monarchique, mais engendre de profonds bouleversements dans la société française dès le XVIIème siècle en favorisant l’émergence d’un groupe très divers : celui des officiers, que l’on retrouve à tous les niveaux de la société, de la noblesse aux échelons inférieurs.

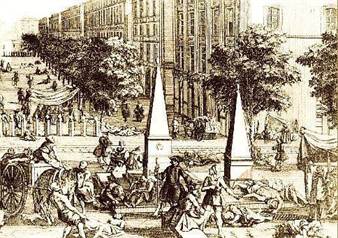

La dernière grande manifestation en Europe de la Peste date de 1720 et reste connue sous le nom de « peste de Marseille ». Elle fera 40 000 victimes sur les 75 000 habitants que compte la cité phocéenne, qui connait alors sa vingtième épidémie de cette maladie depuis l'antiquité. Au XVe siècle, la ville fut atteinte neuf fois. Au XVIIe siècle, grâce aux efforts du cardinal Richelieu puis de Louis XIV, les navires suspects ne pouvaient accoster, la police des ports était vigilante. Des certificats sanitaires signés et contresignés étaient requis avant l’amarrage et au vu de ces documents, la quarantaine était décrétée ou non. Mais sous la Régence et la liberté des mœurs, la situation est toute autre….

La dernière grande manifestation en Europe de la Peste date de 1720 et reste connue sous le nom de « peste de Marseille ». Elle fera 40 000 victimes sur les 75 000 habitants que compte la cité phocéenne, qui connait alors sa vingtième épidémie de cette maladie depuis l'antiquité. Au XVe siècle, la ville fut atteinte neuf fois. Au XVIIe siècle, grâce aux efforts du cardinal Richelieu puis de Louis XIV, les navires suspects ne pouvaient accoster, la police des ports était vigilante. Des certificats sanitaires signés et contresignés étaient requis avant l’amarrage et au vu de ces documents, la quarantaine était décrétée ou non. Mais sous la Régence et la liberté des mœurs, la situation est toute autre….

Chevalier d'Eon, Charles de Beaumont (1728-1810) est un agent secret français célèbre pour s'être longtemps travesti en femme. Chargé par Louis XV, en 1755, d’une mission secrète en Russie auprès de la cour de l’impératrice Élisabeth Petrovna, il détourne les soupçons de l’entourage de la tsarine en se travestissant pour devenir sa lectrice attitrée et permet ainsi un rapprochement entre la France et la Russie. Pendant la guerre de Sept Ans, il combat en tant que capitaine des dragons, puis il est envoyé à Londres où il est nommé secrétaire d’ambassade. Rentré en France en 1777, Louis XVI lui ordonne de ne plus quitter ses habits féminins. Le chevalier, laissant planer le doute sur sa véritable identité, se présente désormais comme « la chevalière d’Éon ». En 1783, il retourne vivre en Angleterre, où il mourra.

Chevalier d'Eon, Charles de Beaumont (1728-1810) est un agent secret français célèbre pour s'être longtemps travesti en femme. Chargé par Louis XV, en 1755, d’une mission secrète en Russie auprès de la cour de l’impératrice Élisabeth Petrovna, il détourne les soupçons de l’entourage de la tsarine en se travestissant pour devenir sa lectrice attitrée et permet ainsi un rapprochement entre la France et la Russie. Pendant la guerre de Sept Ans, il combat en tant que capitaine des dragons, puis il est envoyé à Londres où il est nommé secrétaire d’ambassade. Rentré en France en 1777, Louis XVI lui ordonne de ne plus quitter ses habits féminins. Le chevalier, laissant planer le doute sur sa véritable identité, se présente désormais comme « la chevalière d’Éon ». En 1783, il retourne vivre en Angleterre, où il mourra.

La Bête du Gévaudan aurait fait plus d'une centaine de victimes entre 1764 et 1767, dans la province du Gévaudan, dans le sud de l’Auvergne. Les blessures, extrêmement inhabituelles, telles que la taille des morsures et la décapitation, ne pouvaient être faites par un loup mais seulement par une «bête». Devant l'ampleur du massacre et l'inefficacité des seigneurs locaux, les paysans finirent par solliciter Louis XV. Battues officielles ou expéditions villageoises auront le plus grand mal à mettre fin aux meurtres et à la véritable psychose qui s'est alors emparée du pays de Gévaudan.

La Bête du Gévaudan aurait fait plus d'une centaine de victimes entre 1764 et 1767, dans la province du Gévaudan, dans le sud de l’Auvergne. Les blessures, extrêmement inhabituelles, telles que la taille des morsures et la décapitation, ne pouvaient être faites par un loup mais seulement par une «bête». Devant l'ampleur du massacre et l'inefficacité des seigneurs locaux, les paysans finirent par solliciter Louis XV. Battues officielles ou expéditions villageoises auront le plus grand mal à mettre fin aux meurtres et à la véritable psychose qui s'est alors emparée du pays de Gévaudan.

L’Histoire naturelle, générale et particulière est un ouvrage encyclopédique dirigé par Georges Buffon, constitué de 36 volumes parus entre 1749 et 1788. Il est considéré comme l’une des œuvres les plus marquantes du siècle des Lumières, au même titre que l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. L'Histoire naturelle de Buffon connaît un grand succès partout en Europe. Les thèses de ce scientifique sur l’homme et la Terre lui valent la condamnation de la Sorbonne car elles contredisent la Genèse. Buffon trouve toutefois des protecteurs influents et accède à l’Académie française.

L’Histoire naturelle, générale et particulière est un ouvrage encyclopédique dirigé par Georges Buffon, constitué de 36 volumes parus entre 1749 et 1788. Il est considéré comme l’une des œuvres les plus marquantes du siècle des Lumières, au même titre que l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. L'Histoire naturelle de Buffon connaît un grand succès partout en Europe. Les thèses de ce scientifique sur l’homme et la Terre lui valent la condamnation de la Sorbonne car elles contredisent la Genèse. Buffon trouve toutefois des protecteurs influents et accède à l’Académie française.

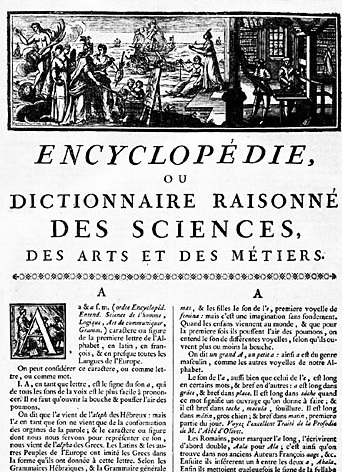

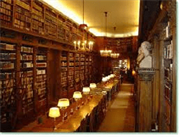

L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Denis Diderot et de Jean Le Rond d’Alembert a été publiée entre 1751 et 1772. Ce vaste projet empreint de l'esprit des Lumières comprend au total 28 volumes, dont 11 tomes d’illustrations. Le but de l’Encyclopédie est originellement de rassembler les connaissances acquises par l’humanité et de favoriser l’accession du peuple au savoir. Le matérialisme et la lutte contre le christianisme de Diderot participent des fondements de l’Encyclopédie, ce qui vaudra l'hostilité de la Cour et de l'Eglise. De nombreux scientifiques et hommes de lettres du XVIIIe siècle, tels Montesquieu, Voltaire ou Rousseau, ont apporté leur contribution à cet ouvrage, qui connaîtra un immense succès en France et en Europe, contribuant à la propagation de l'esprit des lumières.

L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Denis Diderot et de Jean Le Rond d’Alembert a été publiée entre 1751 et 1772. Ce vaste projet empreint de l'esprit des Lumières comprend au total 28 volumes, dont 11 tomes d’illustrations. Le but de l’Encyclopédie est originellement de rassembler les connaissances acquises par l’humanité et de favoriser l’accession du peuple au savoir. Le matérialisme et la lutte contre le christianisme de Diderot participent des fondements de l’Encyclopédie, ce qui vaudra l'hostilité de la Cour et de l'Eglise. De nombreux scientifiques et hommes de lettres du XVIIIe siècle, tels Montesquieu, Voltaire ou Rousseau, ont apporté leur contribution à cet ouvrage, qui connaîtra un immense succès en France et en Europe, contribuant à la propagation de l'esprit des lumières.

Le Masque de fer, mort à la Bastille en 1703, est le plus célèbre et mystérieux des prisonniers français, sa véritable identité ayant fait l'objet de nombreuses spéculations. Dans le Siècle de Louis XIV, ouvrage paru en 1754, Voltaire est le premier à évoquer l'affaire du Masque de fer. Portant un masque de velours aux articulations de métal, il fut d'abord enfermé sur ordre du roi Louis XIV en 1679 à Pignerol, dans le Piémont, puis au château d'If, dans l'île Sainte-Marguerite. En 1698, le Masque de fer fut amené à la Bastille, où il mourut en 1703. On sait peu de chose de cet inconnu. Sa véritable identité fait l'objet, dès l'origine, de nombreuses hypothèses, dont bon nombre ont été abandonnées.

Le Masque de fer, mort à la Bastille en 1703, est le plus célèbre et mystérieux des prisonniers français, sa véritable identité ayant fait l'objet de nombreuses spéculations. Dans le Siècle de Louis XIV, ouvrage paru en 1754, Voltaire est le premier à évoquer l'affaire du Masque de fer. Portant un masque de velours aux articulations de métal, il fut d'abord enfermé sur ordre du roi Louis XIV en 1679 à Pignerol, dans le Piémont, puis au château d'If, dans l'île Sainte-Marguerite. En 1698, le Masque de fer fut amené à la Bastille, où il mourut en 1703. On sait peu de chose de cet inconnu. Sa véritable identité fait l'objet, dès l'origine, de nombreuses hypothèses, dont bon nombre ont été abandonnées.

Après un « triste XVIIème siècle » marqué par de nombreuses difficultés économiques et tensions sociales, le XVIIIème siècle est placé sous le signe de mutations et d'évolutions significatives. Le Siècle des Lumières va voir la foi dans le progrès de la raison et des techniques l'emporter et devenir le cheval de bataille de certains pour un mieux être général. Alors que la société est marquée depuis plusieurs siècles par trois contraintes très fortes (biologique, alimentaire et matérielle), assurément le XVIIIème siècle illustre une conjoncture plus favorable qui va faire sauter petit à petit ces 3 verrous. Ce phénomène est nettement observable au niveau de la population qui augmente, et de l'agriculture qui connaît des évolutions décisives sur le plan technique, structurel et cultural.

Après un « triste XVIIème siècle » marqué par de nombreuses difficultés économiques et tensions sociales, le XVIIIème siècle est placé sous le signe de mutations et d'évolutions significatives. Le Siècle des Lumières va voir la foi dans le progrès de la raison et des techniques l'emporter et devenir le cheval de bataille de certains pour un mieux être général. Alors que la société est marquée depuis plusieurs siècles par trois contraintes très fortes (biologique, alimentaire et matérielle), assurément le XVIIIème siècle illustre une conjoncture plus favorable qui va faire sauter petit à petit ces 3 verrous. Ce phénomène est nettement observable au niveau de la population qui augmente, et de l'agriculture qui connaît des évolutions décisives sur le plan technique, structurel et cultural.

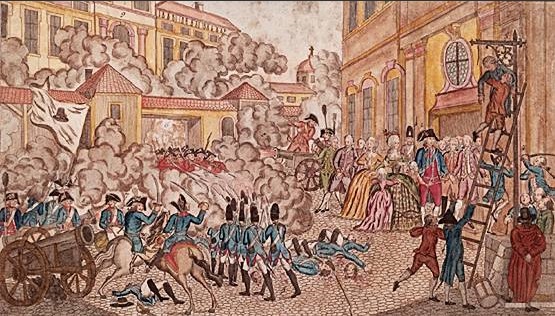

Commencée avec l’ouverture des états généraux (mai 1789), la Révolution française a provoqué le renversement de la monarchie et de l’ordre social de l’Ancien Régime reposant sur trois classes distinctes dont les droits devant la loi et devant l’impôt étaient inégaux. Après une période modérée, marquée par l’abolition des privilèges et la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (août 1789), la Révolution se radicalise à partir de la fuite du roi à Varennes (juin 1791) et l’entrée en guerre contre les puissances européennes (avril 1792). Au lendemain de la chute de la monarchie (août 1792) et de l’instauration de la République (septembre 1792), la Terreur est à l’ordre du jour, mais les modérés renversent Robespierre (juillet 1794), puis instaurent le Directoire (octobre 1795). Lui succèdera enfin le Consulat en 1799, prélude de l'épopée napoléonienne.

Commencée avec l’ouverture des états généraux (mai 1789), la Révolution française a provoqué le renversement de la monarchie et de l’ordre social de l’Ancien Régime reposant sur trois classes distinctes dont les droits devant la loi et devant l’impôt étaient inégaux. Après une période modérée, marquée par l’abolition des privilèges et la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (août 1789), la Révolution se radicalise à partir de la fuite du roi à Varennes (juin 1791) et l’entrée en guerre contre les puissances européennes (avril 1792). Au lendemain de la chute de la monarchie (août 1792) et de l’instauration de la République (septembre 1792), la Terreur est à l’ordre du jour, mais les modérés renversent Robespierre (juillet 1794), puis instaurent le Directoire (octobre 1795). Lui succèdera enfin le Consulat en 1799, prélude de l'épopée napoléonienne.

Joachim Murat (1767-1815), maréchal de France et roi de Naples de 1808 à 1815, est considéré comme l’un des plus braves et sans conteste le plus extravagant des Maréchaux de Napoléon. Né fils d’aubergiste il devient roi et beau-frère d’empereur après s’être illustré parmi les plus grands sabreurs et charmeurs de l’épopée napoléonienne. Défenseur de l’idéal des Lumières, il devient en Italie un héros du mouvement nationaliste pour l’unification de la péninsule. Son destin incroyable, son panache, sa témérité et sa fin tragique en font un personnage que même les romanciers n’auraient osé inventer pour un comte du XIXème siècle…

Joachim Murat (1767-1815), maréchal de France et roi de Naples de 1808 à 1815, est considéré comme l’un des plus braves et sans conteste le plus extravagant des Maréchaux de Napoléon. Né fils d’aubergiste il devient roi et beau-frère d’empereur après s’être illustré parmi les plus grands sabreurs et charmeurs de l’épopée napoléonienne. Défenseur de l’idéal des Lumières, il devient en Italie un héros du mouvement nationaliste pour l’unification de la péninsule. Son destin incroyable, son panache, sa témérité et sa fin tragique en font un personnage que même les romanciers n’auraient osé inventer pour un comte du XIXème siècle…