La première guerre mondiale

La Première guerre mondiale, apogée et déclin de la domination européenne. La confrontation des systèmes d’alliances, dirigeants, stratégies et matériels. De la course à la mer à l’armistice de novembre, en passant par la révolution russe et l'intervention américaine.

La Première guerre mondiale, apogée et déclin de la domination européenne. La confrontation des systèmes d’alliances, dirigeants, stratégies et matériels. De la course à la mer à l’armistice de novembre, en passant par la révolution russe et l'intervention américaine.

|

Effectuez une recherche parmi nos centaines d'articles, ou bien parcourez notre sélection ci-dessous !

|

Le traité de Brest-Litovsk est une paix séparée de la Première Guerre mondiale signé le 3 mars 1918 entre le gouvernement de Russie et les Empires centraux (Allemagne, Autriche-Hongrie et Turquie) à Brest-Litovsk (aujourd'hui Brest, en Biélorussie). En pleine guerre civile provoquée par la Révolution russe, Lénine doit accepter le «honteux traité de paix» qui enlevait à la Russie non seulement 800 000 km2 de territoires, mais aussi une part importante de ses ressources agricoles et industrielles concentrées en Finlande, en Pologne, dans les pays Baltes, en Ukraine, dans une partie de la Biélorussie; de plus, la Russie devait livrer les villes d'Ardahan, Batoumi et Kars à la Turquie et également payer des indemnités de guerre.

Le traité de Brest-Litovsk est une paix séparée de la Première Guerre mondiale signé le 3 mars 1918 entre le gouvernement de Russie et les Empires centraux (Allemagne, Autriche-Hongrie et Turquie) à Brest-Litovsk (aujourd'hui Brest, en Biélorussie). En pleine guerre civile provoquée par la Révolution russe, Lénine doit accepter le «honteux traité de paix» qui enlevait à la Russie non seulement 800 000 km2 de territoires, mais aussi une part importante de ses ressources agricoles et industrielles concentrées en Finlande, en Pologne, dans les pays Baltes, en Ukraine, dans une partie de la Biélorussie; de plus, la Russie devait livrer les villes d'Ardahan, Batoumi et Kars à la Turquie et également payer des indemnités de guerre.

La bataille des Dardanelles est une opération combinée franco-britannique d'importance menée au cours de la Première Guerre mondiale, entre février 1915 et février 1916. Elle avait pour objectif de forcer la Turquie à la paix et d'établir une liaison avec la Russie, via la mer Noire, en s'emparant du détroit des Dardanelles. L'établissement d'une tête de pont dans la presqu'île de Gallipoli coûta la vie à de nombreux soldats et les Alliés se heurtèrent à une résistance farouche de la part des Turcs commandés notament par Mustafa Kemal, futur Atatürk. Réalisée avec de trop faibles moyens, l'expédition des Dardanelles se soldait par 144 000 tués ou blessés (dont 27 000 Français). En Grande-Bretagne, cet échec poussa Churchill à la démission.

La bataille des Dardanelles est une opération combinée franco-britannique d'importance menée au cours de la Première Guerre mondiale, entre février 1915 et février 1916. Elle avait pour objectif de forcer la Turquie à la paix et d'établir une liaison avec la Russie, via la mer Noire, en s'emparant du détroit des Dardanelles. L'établissement d'une tête de pont dans la presqu'île de Gallipoli coûta la vie à de nombreux soldats et les Alliés se heurtèrent à une résistance farouche de la part des Turcs commandés notament par Mustafa Kemal, futur Atatürk. Réalisée avec de trop faibles moyens, l'expédition des Dardanelles se soldait par 144 000 tués ou blessés (dont 27 000 Français). En Grande-Bretagne, cet échec poussa Churchill à la démission.

Occulté par les noms des grandes batailles de 14-18 telles que Verdun, la Champagne ou encore l’Artois, le Vieil-Armand ou Hartmannswillerkopf demeure largement méconnu, bien que l’intensité des combats qui s’y déroulèrent en font l’un des champs de bataille les plus meurtriers de la guerre, compte tenu de la petitesse du terrain. L’aspirant Martin, soldat ayant servi au Hartmannswillerkopf, écrivit notamment dans un témoignage : « Je n’ai jamais vu pareil charnier et durant les années suivantes je ne verrai pas, même à Verdun, pareil entassement de cadavres en un terrain aussi chaotique sur un si petit espace ».

Occulté par les noms des grandes batailles de 14-18 telles que Verdun, la Champagne ou encore l’Artois, le Vieil-Armand ou Hartmannswillerkopf demeure largement méconnu, bien que l’intensité des combats qui s’y déroulèrent en font l’un des champs de bataille les plus meurtriers de la guerre, compte tenu de la petitesse du terrain. L’aspirant Martin, soldat ayant servi au Hartmannswillerkopf, écrivit notamment dans un témoignage : « Je n’ai jamais vu pareil charnier et durant les années suivantes je ne verrai pas, même à Verdun, pareil entassement de cadavres en un terrain aussi chaotique sur un si petit espace ».

Baptisé en l'honneur d'Adélaïde et Victoire, filles de Louis XV, le « Chemin des Dames », encore appelé « bataille de l'Aisne » ou « offensive Nivelle », fut avant tout une immense bataille de la Première Guerre mondiale. C'est sur ce plateau calcaire que le général Nivelle, commandant en chef des armées françaises, a choisi de faire porter son effort, mobilisant un million d'hommes pour percer les lignes allemandes. Le généralissime se veut confiant : « l'heure est venue, confiance, courage et Vive la France ! » L'offensive du Chemin des Dames tournera pourtant au fiasco et coûtera son commandement à Nivelle, remplacé par Pétain. Elle sera pour une bonne part responsable des mutineries de l’année 1917.

Baptisé en l'honneur d'Adélaïde et Victoire, filles de Louis XV, le « Chemin des Dames », encore appelé « bataille de l'Aisne » ou « offensive Nivelle », fut avant tout une immense bataille de la Première Guerre mondiale. C'est sur ce plateau calcaire que le général Nivelle, commandant en chef des armées françaises, a choisi de faire porter son effort, mobilisant un million d'hommes pour percer les lignes allemandes. Le généralissime se veut confiant : « l'heure est venue, confiance, courage et Vive la France ! » L'offensive du Chemin des Dames tournera pourtant au fiasco et coûtera son commandement à Nivelle, remplacé par Pétain. Elle sera pour une bonne part responsable des mutineries de l’année 1917.

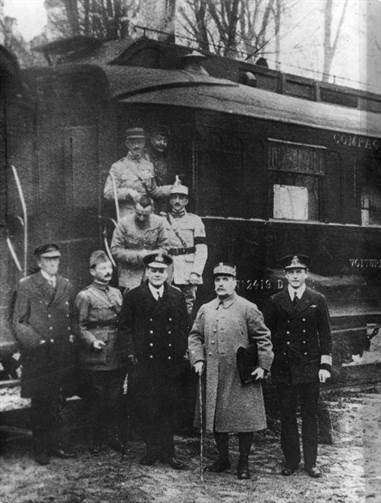

L'armistice du 11 novembre 1918 a mis fin à la Première Guerre mondiale. Signé à Rethondes dans un wagon du général Foch, il sonne l’arrêt des combats entre les alliés et l’Allemagne qui durent depuis quatre ans. En dépit du souvenir des morts, le cessez-le-feu est accueilli en France par un déferlement de joie. Il met fin à la bataille sur le front ouest, de la Suisse aux Pays-Bas. Les principales clauses de l’accord prévoient la livraison de matériel militaire, l’évacuation de l’Alsace-Lorraine et de la rive gauche du Rhin ; elles préparent à la conférence de la paix de Paris (janvier 1919) et à la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919. Le 11 novembre deviendra officiellement jour de commémoration nationale en 1922 pour célébrer la mémoire des anciens combattants.

L'armistice du 11 novembre 1918 a mis fin à la Première Guerre mondiale. Signé à Rethondes dans un wagon du général Foch, il sonne l’arrêt des combats entre les alliés et l’Allemagne qui durent depuis quatre ans. En dépit du souvenir des morts, le cessez-le-feu est accueilli en France par un déferlement de joie. Il met fin à la bataille sur le front ouest, de la Suisse aux Pays-Bas. Les principales clauses de l’accord prévoient la livraison de matériel militaire, l’évacuation de l’Alsace-Lorraine et de la rive gauche du Rhin ; elles préparent à la conférence de la paix de Paris (janvier 1919) et à la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919. Le 11 novembre deviendra officiellement jour de commémoration nationale en 1922 pour célébrer la mémoire des anciens combattants.

Durant la Première Guerre mondiale et pour la première fois de l’Histoire, 49 chars ou « tanks » sont engagés dans le cadre de la bataille de la Somme, le 15 septembre 1916. Ces « engins blindés à chenille » devaient bientôt devenir des chars capables de franchir les cours d’eau et les massifs forestiers. Si le concept du char d'assaut remonte loin dans l'histoire, le développement d’un véhicule blindé opérationnel ne deviendra possible qu’au début du XXe siècle, après l’invention du moteur à combustion interne et des chenilles. Des chars capables de mettre un terme à la guerre de position et décidant de l’issue de deux guerres mondiales, révolutionnant par là même l’art de la guerre.

Durant la Première Guerre mondiale et pour la première fois de l’Histoire, 49 chars ou « tanks » sont engagés dans le cadre de la bataille de la Somme, le 15 septembre 1916. Ces « engins blindés à chenille » devaient bientôt devenir des chars capables de franchir les cours d’eau et les massifs forestiers. Si le concept du char d'assaut remonte loin dans l'histoire, le développement d’un véhicule blindé opérationnel ne deviendra possible qu’au début du XXe siècle, après l’invention du moteur à combustion interne et des chenilles. Des chars capables de mettre un terme à la guerre de position et décidant de l’issue de deux guerres mondiales, révolutionnant par là même l’art de la guerre.

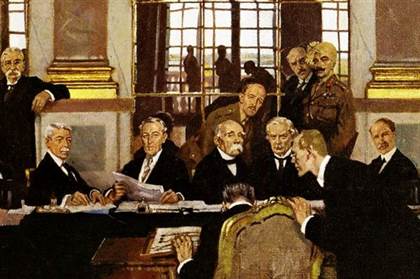

Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 dans la galerie des Glaces du palais de Versailles entre les Alliés et l'Allemagne, a mis fin à la Première Guerre mondiale. Parce qu’il règle un conflit mondial, inédit et meurtrier, entre plusieurs dizaines de pays sur plusieurs continents, il est un moment essentiel dans l’histoire du XXe siècle. Exclus des discussions, les vaincus subissent de lourdes sanctions. Le traité de Versailles, qui marque l’humiliation allemande et la montée en puissance des États-Unis d’Amérique, déclenchera une nouvelle flambée des nationalismes et contribuera à provoquer une nouvelle guerre mondiale vingt ans plus tard.

Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 dans la galerie des Glaces du palais de Versailles entre les Alliés et l'Allemagne, a mis fin à la Première Guerre mondiale. Parce qu’il règle un conflit mondial, inédit et meurtrier, entre plusieurs dizaines de pays sur plusieurs continents, il est un moment essentiel dans l’histoire du XXe siècle. Exclus des discussions, les vaincus subissent de lourdes sanctions. Le traité de Versailles, qui marque l’humiliation allemande et la montée en puissance des États-Unis d’Amérique, déclenchera une nouvelle flambée des nationalismes et contribuera à provoquer une nouvelle guerre mondiale vingt ans plus tard.

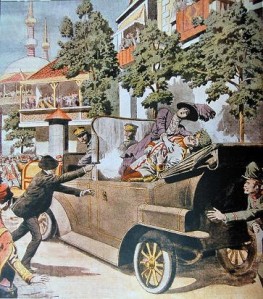

Lors de l’attentat de Sarajevo le 28 juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône de l'Empire austro-hongrois, et sa femme Sophie sont assassinés par l'étudiant bosniaque Gavrilo Princip. Ce double meurtre intervient dans un contexte de fortes tensions entre les grandes puissances européennes sur fond de montée des nationalismes. Imputé à la Serbie par le gouvernement austro-hongrois, l'assassinat de François-Ferdinand à Sarajevo est à l'origine du déclenchement de la Première Guerre mondiale.

Lors de l’attentat de Sarajevo le 28 juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône de l'Empire austro-hongrois, et sa femme Sophie sont assassinés par l'étudiant bosniaque Gavrilo Princip. Ce double meurtre intervient dans un contexte de fortes tensions entre les grandes puissances européennes sur fond de montée des nationalismes. Imputé à la Serbie par le gouvernement austro-hongrois, l'assassinat de François-Ferdinand à Sarajevo est à l'origine du déclenchement de la Première Guerre mondiale.

Les quatorze points de Wilson sont des propositions faites par le président des États-Unis Thomas Woodrow Wilson dans la perspective de la victoire des Alliés lors de la Première Guerre mondiale. L’objectif de ces propositions était de définir les buts de guerre des Alliés et d’établir les fondements d’une paix juste et durable. Formulés par le président américain dans un discours adressé au Congrès des États-Unis, le 8 janvier 1918, les principes contenus dans les « quatorze points » furent largement repris dans la charte constitutive de la Société des Nations.

Les quatorze points de Wilson sont des propositions faites par le président des États-Unis Thomas Woodrow Wilson dans la perspective de la victoire des Alliés lors de la Première Guerre mondiale. L’objectif de ces propositions était de définir les buts de guerre des Alliés et d’établir les fondements d’une paix juste et durable. Formulés par le président américain dans un discours adressé au Congrès des États-Unis, le 8 janvier 1918, les principes contenus dans les « quatorze points » furent largement repris dans la charte constitutive de la Société des Nations.