Histoire Universelle

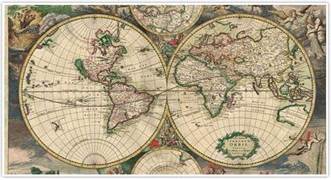

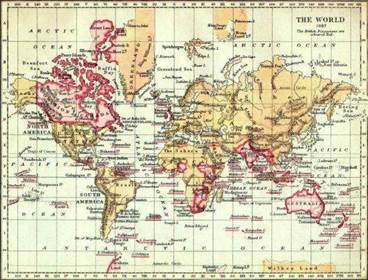

Des origines de l'humanité jusqu'à nos jours, découvrez la merveilleuse histoire du monde ! Grandes civilisations, rois despotes et éclairés, épopées coloniales, Guerres Mondiales...

D'où vient le mot Halloween ? Il s'agit de la contraction de l’expression anglaise « All Hallows Eve » qui signifie « La veille de tous les saints ». Son origine remonte à plus de 2500 ans sous le nom de la fête de Samain. Cette fête celte et gauloise était célébrée pour accueillir la nouvelle année mais aussi les esprits des défunts. Festin abondant, partage de l’hydromel, sacrifices rituels, et entretien du feu nouveau par les druides rythmaient cette semaine de festivité. Comment Halloween était-il pratiqué chez les celtes ? Quel conte irlandais a-t-il inspiré les Américains, qui partagent aussi avec ferveur les festivités de la Saint Patrick ? Voici un petit aperçu historique et géographique de cette tradition automnale.

D'où vient le mot Halloween ? Il s'agit de la contraction de l’expression anglaise « All Hallows Eve » qui signifie « La veille de tous les saints ». Son origine remonte à plus de 2500 ans sous le nom de la fête de Samain. Cette fête celte et gauloise était célébrée pour accueillir la nouvelle année mais aussi les esprits des défunts. Festin abondant, partage de l’hydromel, sacrifices rituels, et entretien du feu nouveau par les druides rythmaient cette semaine de festivité. Comment Halloween était-il pratiqué chez les celtes ? Quel conte irlandais a-t-il inspiré les Américains, qui partagent aussi avec ferveur les festivités de la Saint Patrick ? Voici un petit aperçu historique et géographique de cette tradition automnale.

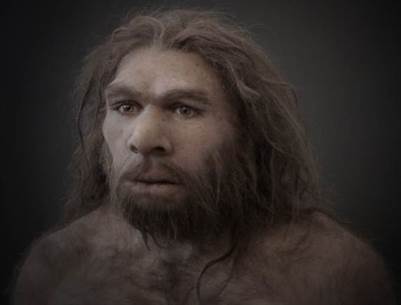

L'homme moderne peuple l’Europe depuis 40 000 ans. Longtemps, il a vécu de la chasse et de la cueillette. Puis huit millénaires avant notre ère, l’agriculture fit son apparition dans le sud-est du continent. En seulement 3.000 ans elle se répandit dans presque toute l’Europe. Plus tard, l’introduction de la métallurgie favorisa le développement de sociétés guerrières plus complexes et l’émergence des premières civilisations européennes.

L'homme moderne peuple l’Europe depuis 40 000 ans. Longtemps, il a vécu de la chasse et de la cueillette. Puis huit millénaires avant notre ère, l’agriculture fit son apparition dans le sud-est du continent. En seulement 3.000 ans elle se répandit dans presque toute l’Europe. Plus tard, l’introduction de la métallurgie favorisa le développement de sociétés guerrières plus complexes et l’émergence des premières civilisations européennes.

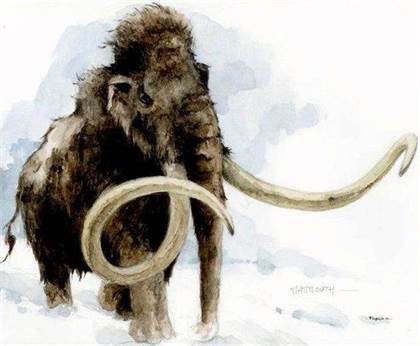

Le mammouth, mammifère fossile proche des éléphants, dont les derniers représentants se sont éteints il y a quelques milliers d'années, est représenté sur de nombreuses peintures rupestres de la préhistoire. Certains peuples se sont intimement liés à un animal particulier dont ils tiraient l’essentiel de leur subsistance, qui inspirait leur art et imprégnait profondément leur spiritualité. On a ainsi parlé de civilisation du bison pour les Amérindiens ou encore de civilisation du renne pour les Lapons. Qu'en est-il des Préhistoriques qui firent du mammouth un animal clé du bestiaire de l’art pariétal ?

Le mammouth, mammifère fossile proche des éléphants, dont les derniers représentants se sont éteints il y a quelques milliers d'années, est représenté sur de nombreuses peintures rupestres de la préhistoire. Certains peuples se sont intimement liés à un animal particulier dont ils tiraient l’essentiel de leur subsistance, qui inspirait leur art et imprégnait profondément leur spiritualité. On a ainsi parlé de civilisation du bison pour les Amérindiens ou encore de civilisation du renne pour les Lapons. Qu'en est-il des Préhistoriques qui firent du mammouth un animal clé du bestiaire de l’art pariétal ?

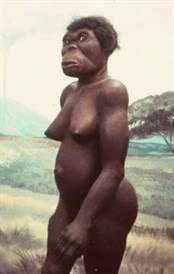

La découverte de Lucy en 1974 en Ethiopie a marqué les esprits en raison de l'état de conservation de son squelette et de son âge, 3,2 millions d'années. Composé de 52 fragments osseux, l’étude du squelette de Lucy revèlera qu'elle marchait sur ses deux jambes. Cette ancêtre de l’homme moderne de l’espèce australopithecus afarensis va devenir une célébrité à l'échelle planétaire qui ne sera pas assombrie par les dévouvertes postérieures d'autres fossiles.

La découverte de Lucy en 1974 en Ethiopie a marqué les esprits en raison de l'état de conservation de son squelette et de son âge, 3,2 millions d'années. Composé de 52 fragments osseux, l’étude du squelette de Lucy revèlera qu'elle marchait sur ses deux jambes. Cette ancêtre de l’homme moderne de l’espèce australopithecus afarensis va devenir une célébrité à l'échelle planétaire qui ne sera pas assombrie par les dévouvertes postérieures d'autres fossiles.

Les Hommes préhistoriques ont côtoyé les Ours des cavernes, vivaient dans les mêmes grottes, s’en nourrissaient et récupéraient leurs fourrures. Ils ont également inspiré leur art. Mais de nombreux mystères demeurent sur cette relation de l’Homme à l’animal : chassait-il cette force de la Nature ? Se contentait-il de dépecer les charognes ? Quelle place l’ours prenait-il dans l’univers symbolique des premières sociétés ? Un culte lui fut-il dédié ?

Les Hommes préhistoriques ont côtoyé les Ours des cavernes, vivaient dans les mêmes grottes, s’en nourrissaient et récupéraient leurs fourrures. Ils ont également inspiré leur art. Mais de nombreux mystères demeurent sur cette relation de l’Homme à l’animal : chassait-il cette force de la Nature ? Se contentait-il de dépecer les charognes ? Quelle place l’ours prenait-il dans l’univers symbolique des premières sociétés ? Un culte lui fut-il dédié ?

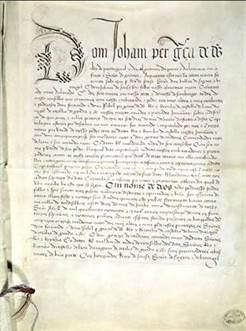

Selon la tradition historiographique, l'édit de Milan est une lettre des empereurs Licinius et Constantin Ier publiée en 313, qui octroie la liberté de culte aux chrétiens et met fin à plusieurs siècles de persécutions. Le cardinal Angelo Scola, Archevêque de Milan déclarait le 6 décembre 2012 que « dans un certain sens, avec l’Édit de Milan, les deux dimensions que nous appelons aujourd’hui “liberté religieuse” et “laïcité de l’État” apparaissent pour la première fois dans l’histoire. » Si cette affirmation peut susciter le débat, cet édit de tolérance est bien un texte important dans l’histoire de l’humanité.

Selon la tradition historiographique, l'édit de Milan est une lettre des empereurs Licinius et Constantin Ier publiée en 313, qui octroie la liberté de culte aux chrétiens et met fin à plusieurs siècles de persécutions. Le cardinal Angelo Scola, Archevêque de Milan déclarait le 6 décembre 2012 que « dans un certain sens, avec l’Édit de Milan, les deux dimensions que nous appelons aujourd’hui “liberté religieuse” et “laïcité de l’État” apparaissent pour la première fois dans l’histoire. » Si cette affirmation peut susciter le débat, cet édit de tolérance est bien un texte important dans l’histoire de l’humanité.

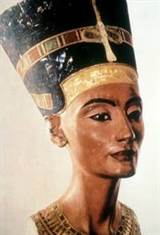

Néfertiti, qui a vécu au XIVe siècle avant J.-C, est avec Cléopatre VII l'une des plus célèbres reines d'Égypte. Elle épouse Amenhotep IV (le futur pharaon Akhenaton) lorsque celui-ci est âgé de douze ans et contribue à l'instauration du culte d’Aton, le « disque solaire ». Après avoir participé activement aux affaires politiques du royaume, elle passe la fin de sa vie dans son palais d’Akhetaton, la nouvelle capitale créée par le pharaon hérétique. Son buste, découvert par l'archéologue Ludwig Borchardt en 1912, est avec le masque de Toutânkhamon un des chefs d'œuvre de l’art antique. Exposé au musée de Berlin depuis 1925, ce beau visage ne cesse de fasciner les visiteurs et amateurs d’art. Voici l'histoire de la reine Néfertiti et de son célèbre buste.

Néfertiti, qui a vécu au XIVe siècle avant J.-C, est avec Cléopatre VII l'une des plus célèbres reines d'Égypte. Elle épouse Amenhotep IV (le futur pharaon Akhenaton) lorsque celui-ci est âgé de douze ans et contribue à l'instauration du culte d’Aton, le « disque solaire ». Après avoir participé activement aux affaires politiques du royaume, elle passe la fin de sa vie dans son palais d’Akhetaton, la nouvelle capitale créée par le pharaon hérétique. Son buste, découvert par l'archéologue Ludwig Borchardt en 1912, est avec le masque de Toutânkhamon un des chefs d'œuvre de l’art antique. Exposé au musée de Berlin depuis 1925, ce beau visage ne cesse de fasciner les visiteurs et amateurs d’art. Voici l'histoire de la reine Néfertiti et de son célèbre buste.

Sparte (en grec Spárti) était une cité de la Grèce antique, capitale de la Laconie et plus célèbre cité du Péloponnèse. Elle a marqué les esprits dès l'Antiquité par son caractère austère, son modèle de violence d'éducation imposé aux jeunes spartiates, mais également avec le sort réservé à la majorité de la population esclave lacédémonienne (les ilotes). Au Ve s. av. J.-C., Sparte soutint une longue rivalité avec Athènes (guerre du Péloponnèse, 431-404 av. J.-C.) dont elle sortit victorieuse. Mais, après une période d'hégémonie, sa puissance lui fut ravie par Thèbes (Leuctres, 371 av. J.-C.). L'expansion de la Macédoine mit fin à son rôle politique. Intégrée à l'Empire romain en 146 av. J.-C., elle fut détruite par les Wisigoths au IVe s. de notre ère.

Sparte (en grec Spárti) était une cité de la Grèce antique, capitale de la Laconie et plus célèbre cité du Péloponnèse. Elle a marqué les esprits dès l'Antiquité par son caractère austère, son modèle de violence d'éducation imposé aux jeunes spartiates, mais également avec le sort réservé à la majorité de la population esclave lacédémonienne (les ilotes). Au Ve s. av. J.-C., Sparte soutint une longue rivalité avec Athènes (guerre du Péloponnèse, 431-404 av. J.-C.) dont elle sortit victorieuse. Mais, après une période d'hégémonie, sa puissance lui fut ravie par Thèbes (Leuctres, 371 av. J.-C.). L'expansion de la Macédoine mit fin à son rôle politique. Intégrée à l'Empire romain en 146 av. J.-C., elle fut détruite par les Wisigoths au IVe s. de notre ère.

Selon la tradition, le colosse de Rhodes était une gigantesque statue de bronze érigée à l’entrée du port de Rhodes vers 300 av. J.-C. par le sculpteur grec Charès de Lindos. Construit en douze ans, il aurait mesuré 31 mètres de haut, ce qui faisait de lui la plus haute statue de son temps. Il faudra attendre le Colosse de Néron, plusieurs siècles plus tard, pour que le Colosse de Rhodes soit dépassé en hauteur. Face à la démesure de cette création, on ne peut que se demander ce qui a poussé les Rhodiens à l’élever. La ville de Rhodes était une démocratie, c’est donc le peuple (sauf les femmes et les esclaves, évidemment) qui a décidé la construction de ce monument qui deviendra la Sixième des Merveilles du monde antique.

Selon la tradition, le colosse de Rhodes était une gigantesque statue de bronze érigée à l’entrée du port de Rhodes vers 300 av. J.-C. par le sculpteur grec Charès de Lindos. Construit en douze ans, il aurait mesuré 31 mètres de haut, ce qui faisait de lui la plus haute statue de son temps. Il faudra attendre le Colosse de Néron, plusieurs siècles plus tard, pour que le Colosse de Rhodes soit dépassé en hauteur. Face à la démesure de cette création, on ne peut que se demander ce qui a poussé les Rhodiens à l’élever. La ville de Rhodes était une démocratie, c’est donc le peuple (sauf les femmes et les esclaves, évidemment) qui a décidé la construction de ce monument qui deviendra la Sixième des Merveilles du monde antique.

L'Iliade et l'Odyssée sont considérés comme des chefs d'oeuvre de la Grèce antique, les premières de la littérature occidentale. Ce sont deux épopées attribuées à un poète grec nommé « Homère (en grec ancien Ὅμηρος, Hómêros, otage) ». Les grecs ne doutaient pas de de son existence. On racontait qu'il était né en Ionie à Chios ou Smyrne vers 850 av.J,-C., qu'il était aveugle, dictait ses poèmes à sa fille, et que son inspiration était divine ce qui expliquerait son aveuglement. Il serait mort à Ios vers 800 av.J.-C. Aujourd'hui on sait que l'Iliade et l'Odyssée ont été rédigés au VIIIe siècle av.J.-C. à un moment où l'on venait de redécouvrir l'écriture.

L'Iliade et l'Odyssée sont considérés comme des chefs d'oeuvre de la Grèce antique, les premières de la littérature occidentale. Ce sont deux épopées attribuées à un poète grec nommé « Homère (en grec ancien Ὅμηρος, Hómêros, otage) ». Les grecs ne doutaient pas de de son existence. On racontait qu'il était né en Ionie à Chios ou Smyrne vers 850 av.J,-C., qu'il était aveugle, dictait ses poèmes à sa fille, et que son inspiration était divine ce qui expliquerait son aveuglement. Il serait mort à Ios vers 800 av.J.-C. Aujourd'hui on sait que l'Iliade et l'Odyssée ont été rédigés au VIIIe siècle av.J.-C. à un moment où l'on venait de redécouvrir l'écriture.

Selon la tradition, Rome aurait été fondée par Romulus et Remus sur le mont Palatin le 21 avril 753 av. J.-C. Romulus est le premier roi de cette cité issue du rassemblement de tribus latines, sabines et étrusques autour de lois communes. Romulus et Rémus sont désignés comme les fils de Mars, dieu de la guerre, et d'une prêtresse de Vesta. Jettés à leur naissance dans les eaux du Tibre et recueillis par une louve, les frères jumeaux décident de fonder une ville à l’endroit où le fleuve les a rejetés sur la terre ferme. La plus célèbre représentation de ce mythe est une statue étrusque datant du Ve siècle avant J.-C., appelée la Louve du Capitole.

Selon la tradition, Rome aurait été fondée par Romulus et Remus sur le mont Palatin le 21 avril 753 av. J.-C. Romulus est le premier roi de cette cité issue du rassemblement de tribus latines, sabines et étrusques autour de lois communes. Romulus et Rémus sont désignés comme les fils de Mars, dieu de la guerre, et d'une prêtresse de Vesta. Jettés à leur naissance dans les eaux du Tibre et recueillis par une louve, les frères jumeaux décident de fonder une ville à l’endroit où le fleuve les a rejetés sur la terre ferme. La plus célèbre représentation de ce mythe est une statue étrusque datant du Ve siècle avant J.-C., appelée la Louve du Capitole.

Troie (ou Ilion) est une cité antique de l'Asie mineure, située sur le site actuel d'Hisarlik sur la côte égéenne, au nord-ouest de la Turquie. Les fondations du site de Troie furent localisées par Heinrich Schliemann dans les années 1870. Depuis cette date, les fouilles entreprises ont permis de déterminer neuf fondations successives de la ville, depuis le IIIe millénaire jusqu'à l'époque romaine. Ce site est reconnu par l'UNESCO en 1998 comme étant celui de la ville de Troie. Selon les archéologues, la cité a été détruite par un incendie au début du XIIe siècle av. J.-C, peut-être à la suite d'un conflit avec les Grecs...

Troie (ou Ilion) est une cité antique de l'Asie mineure, située sur le site actuel d'Hisarlik sur la côte égéenne, au nord-ouest de la Turquie. Les fondations du site de Troie furent localisées par Heinrich Schliemann dans les années 1870. Depuis cette date, les fouilles entreprises ont permis de déterminer neuf fondations successives de la ville, depuis le IIIe millénaire jusqu'à l'époque romaine. Ce site est reconnu par l'UNESCO en 1998 comme étant celui de la ville de Troie. Selon les archéologues, la cité a été détruite par un incendie au début du XIIe siècle av. J.-C, peut-être à la suite d'un conflit avec les Grecs...

Ancêtre des jeux Olympiques modernes, les jeux Olympiques antiques réunissaient les cités grecques tous les quatre ans dans le stade d'Olympie au cours d'épreuves sportives très prestigieuses. Malgré les déchirements fratricides entre les cités, ces rencontres assurent la cohésion culturelle et communautaire de l'hellénisme. Cette compétition est en effet l’occasion d’une trêve sacrée pendant laquelle personne n’a le droit de faire la guerre. Les jeux Olympiques grecs ont connu leur âge d’or aux Ve et IVe siècles av. J.-C, avant d'être interdits en 391 apr. J.-C., sur ordre de l’empereur romain Théodose Ier.

Ancêtre des jeux Olympiques modernes, les jeux Olympiques antiques réunissaient les cités grecques tous les quatre ans dans le stade d'Olympie au cours d'épreuves sportives très prestigieuses. Malgré les déchirements fratricides entre les cités, ces rencontres assurent la cohésion culturelle et communautaire de l'hellénisme. Cette compétition est en effet l’occasion d’une trêve sacrée pendant laquelle personne n’a le droit de faire la guerre. Les jeux Olympiques grecs ont connu leur âge d’or aux Ve et IVe siècles av. J.-C, avant d'être interdits en 391 apr. J.-C., sur ordre de l’empereur romain Théodose Ier.

L'empereur romain Hadrien est l'un des souverains romains les plus connus au monde. Représentant emblématique du siècle des Antonins, il a réformé et transformé radicalement l'Empire romain, tout en mettant un terme à la politique d'expansion. Amoureux des arts et des lettres, les ruines de son palais à Tivoli évoquent au visiteur l'apogée de Rome. Pourtant, si des images ou des portraits de cet empereur viennent rapidement à l'esprit, les sources le concernant sont peu nombreuses et problématiques. En effet, Hadrien n'était pas un empereur populaire dans les couches sénatoriales et son apothéose difficile montre que son action et sa personnalité n'ont pas fait l'unanimité au sein des couches dirigeantes.

L'empereur romain Hadrien est l'un des souverains romains les plus connus au monde. Représentant emblématique du siècle des Antonins, il a réformé et transformé radicalement l'Empire romain, tout en mettant un terme à la politique d'expansion. Amoureux des arts et des lettres, les ruines de son palais à Tivoli évoquent au visiteur l'apogée de Rome. Pourtant, si des images ou des portraits de cet empereur viennent rapidement à l'esprit, les sources le concernant sont peu nombreuses et problématiques. En effet, Hadrien n'était pas un empereur populaire dans les couches sénatoriales et son apothéose difficile montre que son action et sa personnalité n'ont pas fait l'unanimité au sein des couches dirigeantes.

La première grande crise du régime impérial instauré par le premier empereur, Auguste, que l'on connait sous le nom d'année des quatre empereurs, marqua fortement les esprits puisqu'il apparu qu'un prince pouvait être fait hors de Rome, par les grandes armées provinciales. Le gouvernement de Néron, tout en provocations, fastes et excentricités fini par déclencher contre lui de vives oppositions qui naquirent tout d'abord en Gaule avec le gouverneur de la Gaule Lyonnaise, Vindex qui, après s'être entendu avec nombre de ses homologues entra en rébellion contre Néron. Dénoncé par la majeur partie de ses complices, son armée fut écrasée par des détachements de l'armée de Germanie. Mais il en était un qui persista dans la révolte, le gouverneur de Tarraconaise, Servius Sulpicius Galba. La révolte ne serait donc pas aussi simple à étouffer pour Néron.

La première grande crise du régime impérial instauré par le premier empereur, Auguste, que l'on connait sous le nom d'année des quatre empereurs, marqua fortement les esprits puisqu'il apparu qu'un prince pouvait être fait hors de Rome, par les grandes armées provinciales. Le gouvernement de Néron, tout en provocations, fastes et excentricités fini par déclencher contre lui de vives oppositions qui naquirent tout d'abord en Gaule avec le gouverneur de la Gaule Lyonnaise, Vindex qui, après s'être entendu avec nombre de ses homologues entra en rébellion contre Néron. Dénoncé par la majeur partie de ses complices, son armée fut écrasée par des détachements de l'armée de Germanie. Mais il en était un qui persista dans la révolte, le gouverneur de Tarraconaise, Servius Sulpicius Galba. La révolte ne serait donc pas aussi simple à étouffer pour Néron.

Le traité de Brest-Litovsk est une paix séparée de la Première Guerre mondiale signé le 3 mars 1918 entre le gouvernement de Russie et les Empires centraux (Allemagne, Autriche-Hongrie et Turquie) à Brest-Litovsk (aujourd'hui Brest, en Biélorussie). En pleine guerre civile provoquée par la Révolution russe, Lénine doit accepter le «honteux traité de paix» qui enlevait à la Russie non seulement 800 000 km2 de territoires, mais aussi une part importante de ses ressources agricoles et industrielles concentrées en Finlande, en Pologne, dans les pays Baltes, en Ukraine, dans une partie de la Biélorussie; de plus, la Russie devait livrer les villes d'Ardahan, Batoumi et Kars à la Turquie et également payer des indemnités de guerre.

Le traité de Brest-Litovsk est une paix séparée de la Première Guerre mondiale signé le 3 mars 1918 entre le gouvernement de Russie et les Empires centraux (Allemagne, Autriche-Hongrie et Turquie) à Brest-Litovsk (aujourd'hui Brest, en Biélorussie). En pleine guerre civile provoquée par la Révolution russe, Lénine doit accepter le «honteux traité de paix» qui enlevait à la Russie non seulement 800 000 km2 de territoires, mais aussi une part importante de ses ressources agricoles et industrielles concentrées en Finlande, en Pologne, dans les pays Baltes, en Ukraine, dans une partie de la Biélorussie; de plus, la Russie devait livrer les villes d'Ardahan, Batoumi et Kars à la Turquie et également payer des indemnités de guerre.

La bataille des Dardanelles est une opération combinée franco-britannique d'importance menée au cours de la Première Guerre mondiale, entre février 1915 et février 1916. Elle avait pour objectif de forcer la Turquie à la paix et d'établir une liaison avec la Russie, via la mer Noire, en s'emparant du détroit des Dardanelles. L'établissement d'une tête de pont dans la presqu'île de Gallipoli coûta la vie à de nombreux soldats et les Alliés se heurtèrent à une résistance farouche de la part des Turcs commandés notament par Mustafa Kemal, futur Atatürk. Réalisée avec de trop faibles moyens, l'expédition des Dardanelles se soldait par 144 000 tués ou blessés (dont 27 000 Français). En Grande-Bretagne, cet échec poussa Churchill à la démission.

La bataille des Dardanelles est une opération combinée franco-britannique d'importance menée au cours de la Première Guerre mondiale, entre février 1915 et février 1916. Elle avait pour objectif de forcer la Turquie à la paix et d'établir une liaison avec la Russie, via la mer Noire, en s'emparant du détroit des Dardanelles. L'établissement d'une tête de pont dans la presqu'île de Gallipoli coûta la vie à de nombreux soldats et les Alliés se heurtèrent à une résistance farouche de la part des Turcs commandés notament par Mustafa Kemal, futur Atatürk. Réalisée avec de trop faibles moyens, l'expédition des Dardanelles se soldait par 144 000 tués ou blessés (dont 27 000 Français). En Grande-Bretagne, cet échec poussa Churchill à la démission.

Occulté par les noms des grandes batailles de 14-18 telles que Verdun, la Champagne ou encore l’Artois, le Vieil-Armand ou Hartmannswillerkopf demeure largement méconnu, bien que l’intensité des combats qui s’y déroulèrent en font l’un des champs de bataille les plus meurtriers de la guerre, compte tenu de la petitesse du terrain. L’aspirant Martin, soldat ayant servi au Hartmannswillerkopf, écrivit notamment dans un témoignage : « Je n’ai jamais vu pareil charnier et durant les années suivantes je ne verrai pas, même à Verdun, pareil entassement de cadavres en un terrain aussi chaotique sur un si petit espace ».

Occulté par les noms des grandes batailles de 14-18 telles que Verdun, la Champagne ou encore l’Artois, le Vieil-Armand ou Hartmannswillerkopf demeure largement méconnu, bien que l’intensité des combats qui s’y déroulèrent en font l’un des champs de bataille les plus meurtriers de la guerre, compte tenu de la petitesse du terrain. L’aspirant Martin, soldat ayant servi au Hartmannswillerkopf, écrivit notamment dans un témoignage : « Je n’ai jamais vu pareil charnier et durant les années suivantes je ne verrai pas, même à Verdun, pareil entassement de cadavres en un terrain aussi chaotique sur un si petit espace ».

Baptisé en l'honneur d'Adélaïde et Victoire, filles de Louis XV, le « Chemin des Dames », encore appelé « bataille de l'Aisne » ou « offensive Nivelle », fut avant tout une immense bataille de la Première Guerre mondiale. C'est sur ce plateau calcaire que le général Nivelle, commandant en chef des armées françaises, a choisi de faire porter son effort, mobilisant un million d'hommes pour percer les lignes allemandes. Le généralissime se veut confiant : « l'heure est venue, confiance, courage et Vive la France ! » L'offensive du Chemin des Dames tournera pourtant au fiasco et coûtera son commandement à Nivelle, remplacé par Pétain. Elle sera pour une bonne part responsable des mutineries de l’année 1917.

Baptisé en l'honneur d'Adélaïde et Victoire, filles de Louis XV, le « Chemin des Dames », encore appelé « bataille de l'Aisne » ou « offensive Nivelle », fut avant tout une immense bataille de la Première Guerre mondiale. C'est sur ce plateau calcaire que le général Nivelle, commandant en chef des armées françaises, a choisi de faire porter son effort, mobilisant un million d'hommes pour percer les lignes allemandes. Le généralissime se veut confiant : « l'heure est venue, confiance, courage et Vive la France ! » L'offensive du Chemin des Dames tournera pourtant au fiasco et coûtera son commandement à Nivelle, remplacé par Pétain. Elle sera pour une bonne part responsable des mutineries de l’année 1917.

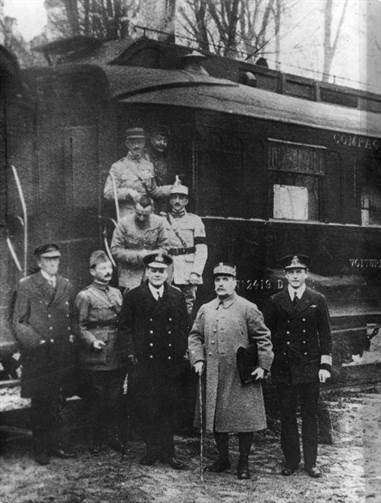

L'armistice du 11 novembre 1918 a mis fin à la Première Guerre mondiale. Signé à Rethondes dans un wagon du général Foch, il sonne l’arrêt des combats entre les alliés et l’Allemagne qui durent depuis quatre ans. En dépit du souvenir des morts, le cessez-le-feu est accueilli en France par un déferlement de joie. Il met fin à la bataille sur le front ouest, de la Suisse aux Pays-Bas. Les principales clauses de l’accord prévoient la livraison de matériel militaire, l’évacuation de l’Alsace-Lorraine et de la rive gauche du Rhin ; elles préparent à la conférence de la paix de Paris (janvier 1919) et à la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919. Le 11 novembre deviendra officiellement jour de commémoration nationale en 1922 pour célébrer la mémoire des anciens combattants.

L'armistice du 11 novembre 1918 a mis fin à la Première Guerre mondiale. Signé à Rethondes dans un wagon du général Foch, il sonne l’arrêt des combats entre les alliés et l’Allemagne qui durent depuis quatre ans. En dépit du souvenir des morts, le cessez-le-feu est accueilli en France par un déferlement de joie. Il met fin à la bataille sur le front ouest, de la Suisse aux Pays-Bas. Les principales clauses de l’accord prévoient la livraison de matériel militaire, l’évacuation de l’Alsace-Lorraine et de la rive gauche du Rhin ; elles préparent à la conférence de la paix de Paris (janvier 1919) et à la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919. Le 11 novembre deviendra officiellement jour de commémoration nationale en 1922 pour célébrer la mémoire des anciens combattants.

Durant la Première Guerre mondiale et pour la première fois de l’Histoire, 49 chars ou « tanks » sont engagés dans le cadre de la bataille de la Somme, le 15 septembre 1916. Ces « engins blindés à chenille » devaient bientôt devenir des chars capables de franchir les cours d’eau et les massifs forestiers. Si le concept du char d'assaut remonte loin dans l'histoire, le développement d’un véhicule blindé opérationnel ne deviendra possible qu’au début du XXe siècle, après l’invention du moteur à combustion interne et des chenilles. Des chars capables de mettre un terme à la guerre de position et décidant de l’issue de deux guerres mondiales, révolutionnant par là même l’art de la guerre.

Durant la Première Guerre mondiale et pour la première fois de l’Histoire, 49 chars ou « tanks » sont engagés dans le cadre de la bataille de la Somme, le 15 septembre 1916. Ces « engins blindés à chenille » devaient bientôt devenir des chars capables de franchir les cours d’eau et les massifs forestiers. Si le concept du char d'assaut remonte loin dans l'histoire, le développement d’un véhicule blindé opérationnel ne deviendra possible qu’au début du XXe siècle, après l’invention du moteur à combustion interne et des chenilles. Des chars capables de mettre un terme à la guerre de position et décidant de l’issue de deux guerres mondiales, révolutionnant par là même l’art de la guerre.

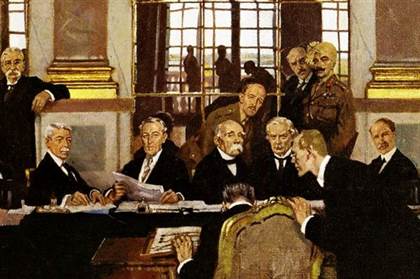

Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 dans la galerie des Glaces du palais de Versailles entre les Alliés et l'Allemagne, a mis fin à la Première Guerre mondiale. Parce qu’il règle un conflit mondial, inédit et meurtrier, entre plusieurs dizaines de pays sur plusieurs continents, il est un moment essentiel dans l’histoire du XXe siècle. Exclus des discussions, les vaincus subissent de lourdes sanctions. Le traité de Versailles, qui marque l’humiliation allemande et la montée en puissance des États-Unis d’Amérique, déclenchera une nouvelle flambée des nationalismes et contribuera à provoquer une nouvelle guerre mondiale vingt ans plus tard.

Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 dans la galerie des Glaces du palais de Versailles entre les Alliés et l'Allemagne, a mis fin à la Première Guerre mondiale. Parce qu’il règle un conflit mondial, inédit et meurtrier, entre plusieurs dizaines de pays sur plusieurs continents, il est un moment essentiel dans l’histoire du XXe siècle. Exclus des discussions, les vaincus subissent de lourdes sanctions. Le traité de Versailles, qui marque l’humiliation allemande et la montée en puissance des États-Unis d’Amérique, déclenchera une nouvelle flambée des nationalismes et contribuera à provoquer une nouvelle guerre mondiale vingt ans plus tard.

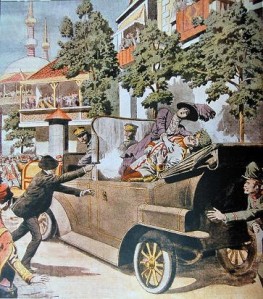

Lors de l’attentat de Sarajevo le 28 juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône de l'Empire austro-hongrois, et sa femme Sophie sont assassinés par l'étudiant bosniaque Gavrilo Princip. Ce double meurtre intervient dans un contexte de fortes tensions entre les grandes puissances européennes sur fond de montée des nationalismes. Imputé à la Serbie par le gouvernement austro-hongrois, l'assassinat de François-Ferdinand à Sarajevo est à l'origine du déclenchement de la Première Guerre mondiale.

Lors de l’attentat de Sarajevo le 28 juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône de l'Empire austro-hongrois, et sa femme Sophie sont assassinés par l'étudiant bosniaque Gavrilo Princip. Ce double meurtre intervient dans un contexte de fortes tensions entre les grandes puissances européennes sur fond de montée des nationalismes. Imputé à la Serbie par le gouvernement austro-hongrois, l'assassinat de François-Ferdinand à Sarajevo est à l'origine du déclenchement de la Première Guerre mondiale.

Les quatorze points de Wilson sont des propositions faites par le président des États-Unis Thomas Woodrow Wilson dans la perspective de la victoire des Alliés lors de la Première Guerre mondiale. L’objectif de ces propositions était de définir les buts de guerre des Alliés et d’établir les fondements d’une paix juste et durable. Formulés par le président américain dans un discours adressé au Congrès des États-Unis, le 8 janvier 1918, les principes contenus dans les « quatorze points » furent largement repris dans la charte constitutive de la Société des Nations.

Les quatorze points de Wilson sont des propositions faites par le président des États-Unis Thomas Woodrow Wilson dans la perspective de la victoire des Alliés lors de la Première Guerre mondiale. L’objectif de ces propositions était de définir les buts de guerre des Alliés et d’établir les fondements d’une paix juste et durable. Formulés par le président américain dans un discours adressé au Congrès des États-Unis, le 8 janvier 1918, les principes contenus dans les « quatorze points » furent largement repris dans la charte constitutive de la Société des Nations.

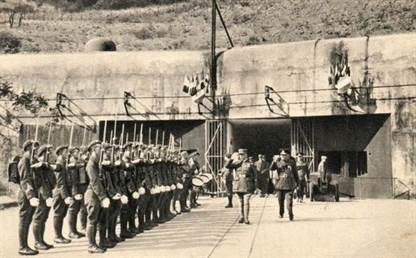

La ligne Maginot était un système de fortifications construit de 1928 à 1938, situé sur la frontière nord-est de la France. Elle porte le nom du ministre de la Guerre de l'époque, André Maginot, qui fit adopter ce projet de défense par le Parlement en 1930. Après le traumatisme de la Première guerre mondiale, le but recherché était de rendre impossible une nouvelle invasion allemande et de rendre inviolable le territoire français. La ligne Maginot sera associée au douloureux souvenir de la défaite de 1940 : dans la mémoire collective, elle en porte une lourde part de responsabilité, symbolisant l’immobilisme, la sclérose et l’archaïsme de l’armée française, strictement cantonnée dans une stratégie défensive inadaptée à la réalité de la guerre moderne, rapide et mobile.

La ligne Maginot était un système de fortifications construit de 1928 à 1938, situé sur la frontière nord-est de la France. Elle porte le nom du ministre de la Guerre de l'époque, André Maginot, qui fit adopter ce projet de défense par le Parlement en 1930. Après le traumatisme de la Première guerre mondiale, le but recherché était de rendre impossible une nouvelle invasion allemande et de rendre inviolable le territoire français. La ligne Maginot sera associée au douloureux souvenir de la défaite de 1940 : dans la mémoire collective, elle en porte une lourde part de responsabilité, symbolisant l’immobilisme, la sclérose et l’archaïsme de l’armée française, strictement cantonnée dans une stratégie défensive inadaptée à la réalité de la guerre moderne, rapide et mobile.  L'évacuation de Dunkerque est une opération militaire connue sous le nom d’opération Dynamo, menée du 27 mai au 4 juin 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale, pour évacuer vers l’Angleterre les troupes britanniques et françaises prises en tenailles dans la poche de Dunkerque par les divisions blindées allemandes. En un temps record, la Royal Navy réquisitionne et réunit à Douvres autant de navires que possible, destroyers et dragueurs de mines, mais aussi navires de commerce, de pêche et de plaisance. Grâce au soutien d’unités britanniques, et françaises surtout, défendant avec ténacité un périmètre autour de Dunkerque, de nombreux soldats, regroupés sur les jetées et les plages, réussissent à être évacués.

L'évacuation de Dunkerque est une opération militaire connue sous le nom d’opération Dynamo, menée du 27 mai au 4 juin 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale, pour évacuer vers l’Angleterre les troupes britanniques et françaises prises en tenailles dans la poche de Dunkerque par les divisions blindées allemandes. En un temps record, la Royal Navy réquisitionne et réunit à Douvres autant de navires que possible, destroyers et dragueurs de mines, mais aussi navires de commerce, de pêche et de plaisance. Grâce au soutien d’unités britanniques, et françaises surtout, défendant avec ténacité un périmètre autour de Dunkerque, de nombreux soldats, regroupés sur les jetées et les plages, réussissent à être évacués.

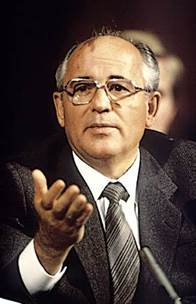

En 1940, la forêt de Katyn, située près de Smolensk, fut le théâtre du massacre des officiers polonais par des agents du NKVD, la police politique de Staline. Le 12 avril 1943, l'armée allemande découvre un charnier d'environ 4 000 cadavres d'officiers polonais abattus chacun d'une balle dans la tête. Les Allemands affirmèrent aussitôt que ces officiers polonais avaient été massacrés par les Soviétiques, au moment de l'entrée de l'Armée rouge en Pologne orientale en 1939. Accusation que ces derniers rejettent avec vigueur sur les Allemands... En 1990, Mikhaïl Gorbatchev reconnait publiquement l’implication de l’Union soviétique dans cette tuerie et autorise l’ouverture des archives secrètes. Ces dernières apporteront les preuves de la planification par Staline du massacre de Katyn.

En 1940, la forêt de Katyn, située près de Smolensk, fut le théâtre du massacre des officiers polonais par des agents du NKVD, la police politique de Staline. Le 12 avril 1943, l'armée allemande découvre un charnier d'environ 4 000 cadavres d'officiers polonais abattus chacun d'une balle dans la tête. Les Allemands affirmèrent aussitôt que ces officiers polonais avaient été massacrés par les Soviétiques, au moment de l'entrée de l'Armée rouge en Pologne orientale en 1939. Accusation que ces derniers rejettent avec vigueur sur les Allemands... En 1990, Mikhaïl Gorbatchev reconnait publiquement l’implication de l’Union soviétique dans cette tuerie et autorise l’ouverture des archives secrètes. Ces dernières apporteront les preuves de la planification par Staline du massacre de Katyn.

Le 19 août 1942, un commando allié composé d’environ 5 000 Canadiens, 2 000 Britanniques et de petits détachements de soldats américains et de Français de la zone libre débarquent à Dieppe. Le premier grand débarquement allié en Europe occidentale vient de commencer. Il a pour objectif d’obtenir des informations pour un projet de débarquement en Europe. Souvent oubliée ou reléguée au rang des erreurs stratégiques couteuses, l’opération Jubilee n’en fut pas moins un événement important du processus qui devenait mener au débarquement du 6 juin 1944. C’est par le sang abondamment versé sur les plages de galets de la Seine Maritime, que les états-majors anglo-saxons tirèrent les indispensables leçons qui firent le succès d’Overlord.

Le 19 août 1942, un commando allié composé d’environ 5 000 Canadiens, 2 000 Britanniques et de petits détachements de soldats américains et de Français de la zone libre débarquent à Dieppe. Le premier grand débarquement allié en Europe occidentale vient de commencer. Il a pour objectif d’obtenir des informations pour un projet de débarquement en Europe. Souvent oubliée ou reléguée au rang des erreurs stratégiques couteuses, l’opération Jubilee n’en fut pas moins un événement important du processus qui devenait mener au débarquement du 6 juin 1944. C’est par le sang abondamment versé sur les plages de galets de la Seine Maritime, que les états-majors anglo-saxons tirèrent les indispensables leçons qui firent le succès d’Overlord.

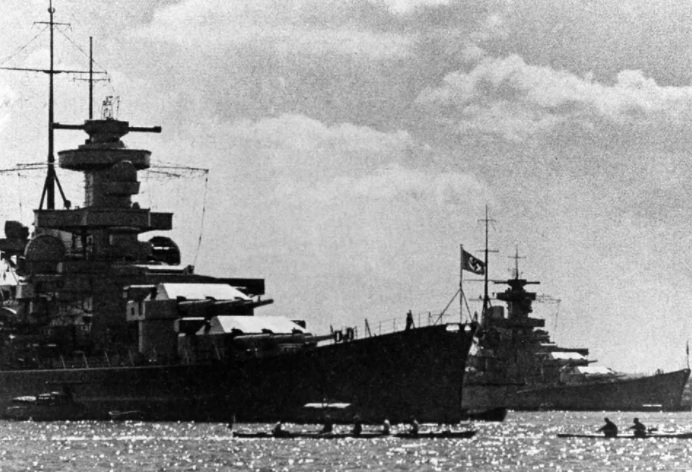

Si le cuirassé de poche Graf Spee a vécu une courte mais glorieuse vie, si le Bismarck s’est illustré en détruisant le navire fétiche de la marine britannique et en mobilisant la moitié de ses effectifs pour sa destruction, d’autres bâtiments allemands se sont faits remarquer, en particulier dans la course contre les convois alliés en Atlantique et en mer du Nord. Parmi eux, le Scharnhorst et le Gneisenau, qui donnèrent de nombreuses sueurs froides à la Home Fleet…

Si le cuirassé de poche Graf Spee a vécu une courte mais glorieuse vie, si le Bismarck s’est illustré en détruisant le navire fétiche de la marine britannique et en mobilisant la moitié de ses effectifs pour sa destruction, d’autres bâtiments allemands se sont faits remarquer, en particulier dans la course contre les convois alliés en Atlantique et en mer du Nord. Parmi eux, le Scharnhorst et le Gneisenau, qui donnèrent de nombreuses sueurs froides à la Home Fleet…

En mai-juin 1940, la débâcle française sur terre a été rapide, et pratiquement sans contestation. En revanche, la marine française reste puissante, et à la veille de l’armistice, ce sont autant les Anglais que les Allemands qui lorgnent vers ses fleurons. Parmi eux, le cuirassé Jean Bart, frère jumeau du Richelieu, pas encore achevé en ce mois de juin 1940. Il va pourtant être le héros d’une remarquable évasion. Ce petit miracle sera vite oublié après le désastre de Mers-El-Kébir et le sabordage de la flotte de Toulon en 1942.

En mai-juin 1940, la débâcle française sur terre a été rapide, et pratiquement sans contestation. En revanche, la marine française reste puissante, et à la veille de l’armistice, ce sont autant les Anglais que les Allemands qui lorgnent vers ses fleurons. Parmi eux, le cuirassé Jean Bart, frère jumeau du Richelieu, pas encore achevé en ce mois de juin 1940. Il va pourtant être le héros d’une remarquable évasion. Ce petit miracle sera vite oublié après le désastre de Mers-El-Kébir et le sabordage de la flotte de Toulon en 1942.

Le 19 avril 1943, la révolte du ghetto de Varsovie entre dans son ultime et plus cruelle phase. Depuis Janvier l'« Union Militaire Juive » et l'« Organisation juive de combat » sporadiquement soutenues par l'« Armée Intérieure » polonaise s'opposent par la force aux déportations, qui ont déjà concernés plus de 300 000 personnes. Les allemands à l'origine dépassées par la situation, se décident à réagir et à écraser l'insurrection, ce par tous les moyens possibles.

Le 19 avril 1943, la révolte du ghetto de Varsovie entre dans son ultime et plus cruelle phase. Depuis Janvier l'« Union Militaire Juive » et l'« Organisation juive de combat » sporadiquement soutenues par l'« Armée Intérieure » polonaise s'opposent par la force aux déportations, qui ont déjà concernés plus de 300 000 personnes. Les allemands à l'origine dépassées par la situation, se décident à réagir et à écraser l'insurrection, ce par tous les moyens possibles.

Le 8 mai 1945 est signé à Berlin l'acte de capitulation de l'Allemagne, qui met fin à la seconde Guerre Mondiale en Europe, après six années d'un conflit qui a ravagé le continent et fait des millions de morts. Cet acte de reddition inconditionnelle de toutes les forces armées allemandes avait été signé une première fois le 7 mai au quartier général d’Eisenhower à Reims, mais un second texte fut signé le lendemain au quartier général soviétique dans la capitale du Reich, à la demande express de Staline. La commémoration du 8 mai est un jour férié dans de nombreux pays. Chaque année en France la flamme de la tombe du soldat inconnu de l'Arc de Triomphe est ranimée lors des cérémonies officielles.

Le 8 mai 1945 est signé à Berlin l'acte de capitulation de l'Allemagne, qui met fin à la seconde Guerre Mondiale en Europe, après six années d'un conflit qui a ravagé le continent et fait des millions de morts. Cet acte de reddition inconditionnelle de toutes les forces armées allemandes avait été signé une première fois le 7 mai au quartier général d’Eisenhower à Reims, mais un second texte fut signé le lendemain au quartier général soviétique dans la capitale du Reich, à la demande express de Staline. La commémoration du 8 mai est un jour férié dans de nombreux pays. Chaque année en France la flamme de la tombe du soldat inconnu de l'Arc de Triomphe est ranimée lors des cérémonies officielles.

Le 10 décembre 1941, avec la perte du HMS Répulse et du Prince of Wales dans le pacifique, la marine britannique connait un désastre sans précédent. Pourtant, au lendemain de Pearl Harbor qui voit l’essentiel de la flotte américaine (porte-avions exceptés) hors de combat, seuls les Britanniques étaient encore en mesure de tenir tête à la marine impériale japonaise. Mais la guerre en Europe mobilise une partie importante de leur flotte, alors que l’ennemi japonais a pour lui un grand nombre de navires modernes, et surtout a totalement adopté l’utilisation de l’arme aérienne dans la guerre navale. Les Britanniques vont l’apprendre à leurs dépens…

Le 10 décembre 1941, avec la perte du HMS Répulse et du Prince of Wales dans le pacifique, la marine britannique connait un désastre sans précédent. Pourtant, au lendemain de Pearl Harbor qui voit l’essentiel de la flotte américaine (porte-avions exceptés) hors de combat, seuls les Britanniques étaient encore en mesure de tenir tête à la marine impériale japonaise. Mais la guerre en Europe mobilise une partie importante de leur flotte, alors que l’ennemi japonais a pour lui un grand nombre de navires modernes, et surtout a totalement adopté l’utilisation de l’arme aérienne dans la guerre navale. Les Britanniques vont l’apprendre à leurs dépens…

Le désastre de Pearl Harbor est encore dans toutes les têtes quand le général Arnold propose au président Roosevelt un bombardement sur Tokyo: le raid Doolittle. Un raid que l’on savait avant tout symbolique, mais qui devait aider à soutenir le moral de toutes les troupes alliées victimes des Japonais depuis ce funeste 7 décembre 1941. Roosevelt donne donc carte blanche à son état-major pour trouver les moyens d’organiser ce raid. C’est le lieutenant-colonel Doolittle, spécialiste de l’aviation de bombardement, qui est chargé de mener l’opération.

Le désastre de Pearl Harbor est encore dans toutes les têtes quand le général Arnold propose au président Roosevelt un bombardement sur Tokyo: le raid Doolittle. Un raid que l’on savait avant tout symbolique, mais qui devait aider à soutenir le moral de toutes les troupes alliées victimes des Japonais depuis ce funeste 7 décembre 1941. Roosevelt donne donc carte blanche à son état-major pour trouver les moyens d’organiser ce raid. C’est le lieutenant-colonel Doolittle, spécialiste de l’aviation de bombardement, qui est chargé de mener l’opération.

Entre les années 1840 et 1880, le recours à la photographie comme illustration de journal est indirect et lent à cause de la mauvaise qualité des tirages. Les évolutions techniques et la similigravure vont permettre le passage du dessin à l’intégration de la photographie dans le processus d’impression. Cette illustration de presse est appréciée pour ses nombreuses qualités : son esthétisme, son rôle informatif et explicatif. Les clichés qui créent une relation de proximité avec le lecteur, servent de témoins de la réalité. Au début du XXème siècle, les premières agences photographiques voient le jour, preuve du succès de la photographie et du besoin croissant en images. C’est dans un contexte d’âge d’or de la presse, d’une diffusion plus importante de journaux et de progrès techniques que la photographie deviendra une illustration convoitée.

Entre les années 1840 et 1880, le recours à la photographie comme illustration de journal est indirect et lent à cause de la mauvaise qualité des tirages. Les évolutions techniques et la similigravure vont permettre le passage du dessin à l’intégration de la photographie dans le processus d’impression. Cette illustration de presse est appréciée pour ses nombreuses qualités : son esthétisme, son rôle informatif et explicatif. Les clichés qui créent une relation de proximité avec le lecteur, servent de témoins de la réalité. Au début du XXème siècle, les premières agences photographiques voient le jour, preuve du succès de la photographie et du besoin croissant en images. C’est dans un contexte d’âge d’or de la presse, d’une diffusion plus importante de journaux et de progrès techniques que la photographie deviendra une illustration convoitée.

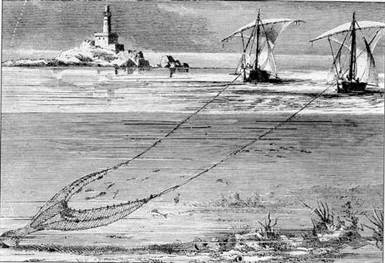

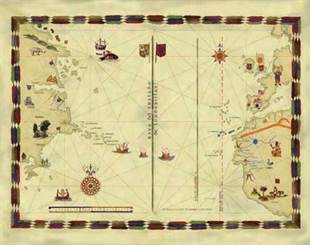

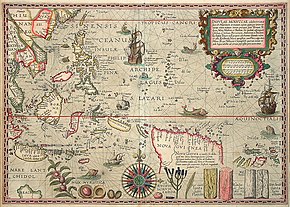

À l’époque moderne, de la fin du XVe à la fin du XVIIIe siècle, l’activité de la pêche représente un enjeu fondamental pour les populations littorales. Il peut s’agir, comme dans le cadre de la pêche sur le rivage, d’assurer sa propre subsistance au moyen d’une économie de cueillette. Mais il s’agit également, par le biais de pêches plus importantes, de gagner de l’argent, et de se constituer des capitaux importants qui peuvent ensuite être réinvestis dans d’autres activités, comme c’est le cas pour les malouins avec la course. En cela, à l’époque moderne, la pêche est un bon moyen, pour les populations côtières, de préserver son statut, voire de se développer et de s’enrichir.

À l’époque moderne, de la fin du XVe à la fin du XVIIIe siècle, l’activité de la pêche représente un enjeu fondamental pour les populations littorales. Il peut s’agir, comme dans le cadre de la pêche sur le rivage, d’assurer sa propre subsistance au moyen d’une économie de cueillette. Mais il s’agit également, par le biais de pêches plus importantes, de gagner de l’argent, et de se constituer des capitaux importants qui peuvent ensuite être réinvestis dans d’autres activités, comme c’est le cas pour les malouins avec la course. En cela, à l’époque moderne, la pêche est un bon moyen, pour les populations côtières, de préserver son statut, voire de se développer et de s’enrichir.

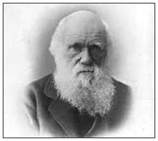

Naturaliste britannique, Charles Darwin n’est certes pas l’inventeur de la théorie de l’évolution mais son ouvrage sur l'origine des espèces et sa théorie de la sélection naturelle a donné une nouvelle mesure à l’évolutionnisme. Il devient l’avatar de cette théorie scientifique qui considére que les espèces évoluent dans le temps et engendrent progressivement de nouvelles espèces ou disparaissent. Le cas le plus emblématique étant évidemment l’ancêtre commun entre l’Homme et les singes. Entre progrès scientifique, remise en cause spirituelle et récupération idéologique découvrez la genèse de la théorie la plus bouleversante du XIXe siècle.

Naturaliste britannique, Charles Darwin n’est certes pas l’inventeur de la théorie de l’évolution mais son ouvrage sur l'origine des espèces et sa théorie de la sélection naturelle a donné une nouvelle mesure à l’évolutionnisme. Il devient l’avatar de cette théorie scientifique qui considére que les espèces évoluent dans le temps et engendrent progressivement de nouvelles espèces ou disparaissent. Le cas le plus emblématique étant évidemment l’ancêtre commun entre l’Homme et les singes. Entre progrès scientifique, remise en cause spirituelle et récupération idéologique découvrez la genèse de la théorie la plus bouleversante du XIXe siècle.

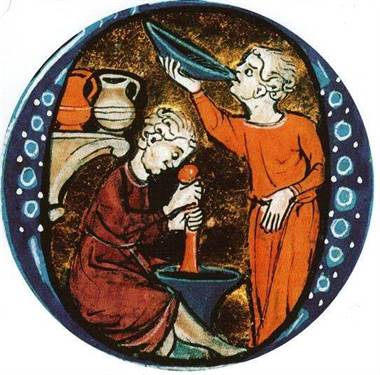

Tout commence par la disparition d’un individu, de manière naturelle ou par fatalité ou cas extrême une mort non naturelle. Dans ce dernier cas, il y a lieu de découvrir l’auteur de ce forfait, de lui attribuer la « bonne peine » lors d’un procès et il est donc nécessaire de connaitre les lésions corporelles subies par le défunt. La « médecine légale » est l’outil indispensable à l’enquête judiciaire et à la manifestation de la vérité.

Tout commence par la disparition d’un individu, de manière naturelle ou par fatalité ou cas extrême une mort non naturelle. Dans ce dernier cas, il y a lieu de découvrir l’auteur de ce forfait, de lui attribuer la « bonne peine » lors d’un procès et il est donc nécessaire de connaitre les lésions corporelles subies par le défunt. La « médecine légale » est l’outil indispensable à l’enquête judiciaire et à la manifestation de la vérité.

L’Espagne médiévale, que ce soit Al Andalus ou celle des royaumes chrétiens, est considérée comme le lieu privilégié (avec la Sicile) de la transmission des savoirs grecs à l’Occident latin. La polémique autour de l’ouvrage de S. Gouguenheim, Aristote au Mont Saint-Michel (2008), a toutefois montré que cette question provoquait encore des débats houleux. Entre ceux qui nient ou minimisent l’apport arabe à ce transferts des savoirs, et ceux qui ont d’Al Andalus une vision romantique, où des échanges culturels se faisaient en toute harmonie, il y a peut-être un juste milieu. En effet, la science et la philosophie grecques sont bien passées en Occident par le biais des Arabes, mais ces derniers ont été traduits. Par qui ?

L’Espagne médiévale, que ce soit Al Andalus ou celle des royaumes chrétiens, est considérée comme le lieu privilégié (avec la Sicile) de la transmission des savoirs grecs à l’Occident latin. La polémique autour de l’ouvrage de S. Gouguenheim, Aristote au Mont Saint-Michel (2008), a toutefois montré que cette question provoquait encore des débats houleux. Entre ceux qui nient ou minimisent l’apport arabe à ce transferts des savoirs, et ceux qui ont d’Al Andalus une vision romantique, où des échanges culturels se faisaient en toute harmonie, il y a peut-être un juste milieu. En effet, la science et la philosophie grecques sont bien passées en Occident par le biais des Arabes, mais ces derniers ont été traduits. Par qui ?

Le traité de l’Elysée, signé le 22 janvier 1963 entre De Gaulle et Konrad Adenauer est le socle de l’amitié franco-allemande. Que ce soit pour la signature de traité de coopération, des programmes d’échanges ou des commémorations, la France et l'Allemagne ne manquent pas depuis d’occasions de renouveler cette promesse d’entente pacifiée. Le « couple franco-allemand » constitue depuis la « colonne vertébrale » de l' Union Européenne. Pourtant cette amitié forte entre ces deux pays n'avait rien de naturel. Au contraire, la route de ces deux nations ne laissait en aucun cas présager la paix.

Le traité de l’Elysée, signé le 22 janvier 1963 entre De Gaulle et Konrad Adenauer est le socle de l’amitié franco-allemande. Que ce soit pour la signature de traité de coopération, des programmes d’échanges ou des commémorations, la France et l'Allemagne ne manquent pas depuis d’occasions de renouveler cette promesse d’entente pacifiée. Le « couple franco-allemand » constitue depuis la « colonne vertébrale » de l' Union Européenne. Pourtant cette amitié forte entre ces deux pays n'avait rien de naturel. Au contraire, la route de ces deux nations ne laissait en aucun cas présager la paix.

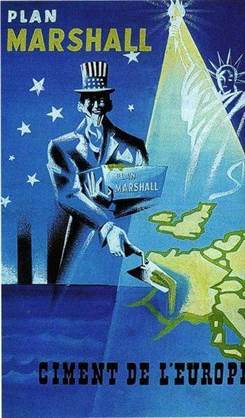

Résultat d’une longue et patiente construction, l’Union européenne rassemble aujourd’hui 27 pays d’Europe qui coopèrent sur les plans économique, monétaire et politique, et qui partagent des valeurs communes comme la démocratie, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Unir les pays européens est une idée très ancienne. Elle est d’abord formulée au XVIIe siècle, puis au XIXe siècle des philosophes et des écrivains, comme Victor Hugo, évoquent la nécessité d’unifier l’Europe afin qu’elle vive en paix. Cette ambition ne se concrétise qu’après la Seconde Guerre mondiale, avec l’espoir que grâce à la construction européenne un conflit aussi meurtrier ne pourra plus jamais se reproduire...

Résultat d’une longue et patiente construction, l’Union européenne rassemble aujourd’hui 27 pays d’Europe qui coopèrent sur les plans économique, monétaire et politique, et qui partagent des valeurs communes comme la démocratie, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Unir les pays européens est une idée très ancienne. Elle est d’abord formulée au XVIIe siècle, puis au XIXe siècle des philosophes et des écrivains, comme Victor Hugo, évoquent la nécessité d’unifier l’Europe afin qu’elle vive en paix. Cette ambition ne se concrétise qu’après la Seconde Guerre mondiale, avec l’espoir que grâce à la construction européenne un conflit aussi meurtrier ne pourra plus jamais se reproduire...

Le 1er Janvier 1973, la Communauté Economique Européenne s’élargit de six à neuf pays avec l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni. Pour adhérer à la CEE, ces pays ont du réunir deux critères : appartenir au continent européen et obtenir l’accord de tous les pays membres. Or, Charles de Gaulle qui perçoit le Royaume-Uni comme le « cheval de Troie des Etats-Unis » a refusé son adhésion et a retardé le processus. Ce premier élargissement témoigne d'une certaine impopularité de la construction européenne mais aussi d'une volonté de renforcer la cohésion de la CEE.

Le 1er Janvier 1973, la Communauté Economique Européenne s’élargit de six à neuf pays avec l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni. Pour adhérer à la CEE, ces pays ont du réunir deux critères : appartenir au continent européen et obtenir l’accord de tous les pays membres. Or, Charles de Gaulle qui perçoit le Royaume-Uni comme le « cheval de Troie des Etats-Unis » a refusé son adhésion et a retardé le processus. Ce premier élargissement témoigne d'une certaine impopularité de la construction européenne mais aussi d'une volonté de renforcer la cohésion de la CEE.

Le 25 mars 1957 les représentants de la République Fédérale Allemande, de la France, de l'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg signent le traité de Rome qui institue la Communauté économique européenne (CEE). Épisode symbolique phare de la construction européenne ce traité est notamment issu des efforts déjà réalisés dans le cadre de la CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, créée en 1951).

Le 25 mars 1957 les représentants de la République Fédérale Allemande, de la France, de l'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg signent le traité de Rome qui institue la Communauté économique européenne (CEE). Épisode symbolique phare de la construction européenne ce traité est notamment issu des efforts déjà réalisés dans le cadre de la CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, créée en 1951).

D'où vient le mot Halloween ? Il s'agit de la contraction de l’expression anglaise « All Hallows Eve » qui signifie « La veille de tous les saints ». Son origine remonte à plus de 2500 ans sous le nom de la fête de Samain. Cette fête celte et gauloise était célébrée pour accueillir la nouvelle année mais aussi les esprits des défunts. Festin abondant, partage de l’hydromel, sacrifices rituels, et entretien du feu nouveau par les druides rythmaient cette semaine de festivité. Comment Halloween était-il pratiqué chez les celtes ? Quel conte irlandais a-t-il inspiré les Américains, qui partagent aussi avec ferveur les festivités de la Saint Patrick ? Voici un petit aperçu historique et géographique de cette tradition automnale.

D'où vient le mot Halloween ? Il s'agit de la contraction de l’expression anglaise « All Hallows Eve » qui signifie « La veille de tous les saints ». Son origine remonte à plus de 2500 ans sous le nom de la fête de Samain. Cette fête celte et gauloise était célébrée pour accueillir la nouvelle année mais aussi les esprits des défunts. Festin abondant, partage de l’hydromel, sacrifices rituels, et entretien du feu nouveau par les druides rythmaient cette semaine de festivité. Comment Halloween était-il pratiqué chez les celtes ? Quel conte irlandais a-t-il inspiré les Américains, qui partagent aussi avec ferveur les festivités de la Saint Patrick ? Voici un petit aperçu historique et géographique de cette tradition automnale.

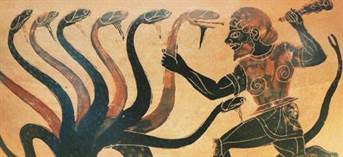

Hercule (Héraclès pour les grecs) est un héros de la mythologie gréco-romaine, célèbre pour avoir accompli une série de tâches extrêmement difficiles : les « douze travaux d'Hercule ». Ces « douze travaux », qu'il réalise en expiation d'une crise de folie au cours de laquelle il a tué sa femme et ses enfants, lui ont été ordonnés par son cousin Eurysthée. Demi-dieu, fils de Zeus et d’Alcmène, symbole de courage et de force, il combattra sans relâche des créatures fantastiques et subira tout au long de sa vie le couroux de sa belle-mère : Héra. C’est ce que l’on retient principalement de lui mais qu’en est-il de sa part d’ombre ? Avidité, violence, intelligence modeste, accès de folie… Hercule possède aussi les pires défauts.

Hercule (Héraclès pour les grecs) est un héros de la mythologie gréco-romaine, célèbre pour avoir accompli une série de tâches extrêmement difficiles : les « douze travaux d'Hercule ». Ces « douze travaux », qu'il réalise en expiation d'une crise de folie au cours de laquelle il a tué sa femme et ses enfants, lui ont été ordonnés par son cousin Eurysthée. Demi-dieu, fils de Zeus et d’Alcmène, symbole de courage et de force, il combattra sans relâche des créatures fantastiques et subira tout au long de sa vie le couroux de sa belle-mère : Héra. C’est ce que l’on retient principalement de lui mais qu’en est-il de sa part d’ombre ? Avidité, violence, intelligence modeste, accès de folie… Hercule possède aussi les pires défauts.

Le chevalier Siegfried est célèbre pour avoir triomphé d’un dragon et combattu deux chefs burgondes de la famille des Nibelung, famille à laquelle il a de plus dérobé son trésor, un glaive magique et la tarnkappe, une cape qui rend invisible celui qui la porte. Par la suite, Siegfried épouse la belle Kriemhild avant de se faire lâchement assassiner par le traître Hagen, son trésor disparaissant dans le Rhin. Cette épopée a pour origine La Chanson des Nibelungen, un poème écrit peu après 1200 en Autriche par un auteur anonyme. Inspirée de mythologies plus anciennes, notamment scandinave et germanique, la Chanson des Nibelungen est une histoire d’amour et de trahison, de cupidité et de vengeance, de bonheurs et de souffrances. Le musicien Richard Wagner en reprend les thèmes principaux pour composer sa Tétralogie (connue aussi sous le nom de l’Anneau du Nibelung).

Le chevalier Siegfried est célèbre pour avoir triomphé d’un dragon et combattu deux chefs burgondes de la famille des Nibelung, famille à laquelle il a de plus dérobé son trésor, un glaive magique et la tarnkappe, une cape qui rend invisible celui qui la porte. Par la suite, Siegfried épouse la belle Kriemhild avant de se faire lâchement assassiner par le traître Hagen, son trésor disparaissant dans le Rhin. Cette épopée a pour origine La Chanson des Nibelungen, un poème écrit peu après 1200 en Autriche par un auteur anonyme. Inspirée de mythologies plus anciennes, notamment scandinave et germanique, la Chanson des Nibelungen est une histoire d’amour et de trahison, de cupidité et de vengeance, de bonheurs et de souffrances. Le musicien Richard Wagner en reprend les thèmes principaux pour composer sa Tétralogie (connue aussi sous le nom de l’Anneau du Nibelung).

Moïse est un personnage de la Bible, reconnu par les juifs, les chrétiens et les musulmans. Prophète de l'Ancien Testament, il fait sortir les Hébreux d'Égypte et les emmène vers la Terre promise et reçoit de Yavhé les Dix Commandements, base de la Loi divine des Hébreux. Mis à part les textes bibliques, on dispose de peu de données sur la vie réelle de Moïse. A tel point que l’historien Édouard Meyer a pu déclarer, en 1906, que Moïse n’est pas un personnage historique. Ecartant les eaux de la Mer Rouge et brandissant les Tables de la Loi dans un célèbre film péplum sous les traits de Charlton Heston, Moïse, qui nous est principalement connu par la Bible, et plus précisément le Pentateuque, a eu pourtant une importance décisive dans l’histoire du peuple juif.

Moïse est un personnage de la Bible, reconnu par les juifs, les chrétiens et les musulmans. Prophète de l'Ancien Testament, il fait sortir les Hébreux d'Égypte et les emmène vers la Terre promise et reçoit de Yavhé les Dix Commandements, base de la Loi divine des Hébreux. Mis à part les textes bibliques, on dispose de peu de données sur la vie réelle de Moïse. A tel point que l’historien Édouard Meyer a pu déclarer, en 1906, que Moïse n’est pas un personnage historique. Ecartant les eaux de la Mer Rouge et brandissant les Tables de la Loi dans un célèbre film péplum sous les traits de Charlton Heston, Moïse, qui nous est principalement connu par la Bible, et plus précisément le Pentateuque, a eu pourtant une importance décisive dans l’histoire du peuple juif.

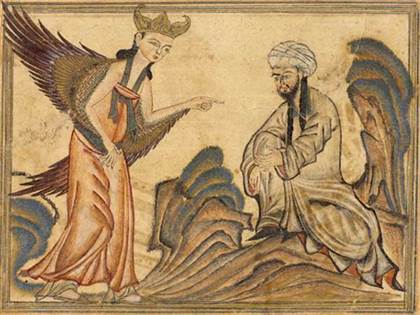

Commu en occident sous le nom de Mahomet, Mohammed (ou Muhammad) était un chef de guerre originaire de la péninsule arabique, ainsi que le fondateur d'une nouvelle religion : l'islam. Selon la tradition musulmane, Mahomet a reçu plusieurs révélations divines au cours de sa vie; ce sont ces révélations qui ont été retranscrites et qui composent le Coran. A sa mort le 8 juin 632, ce personnage à la fois mystérieux et hors du commun laisse derrière lui non seulement une famille, un peuple, mais aussi une religion et un Etat en construction.

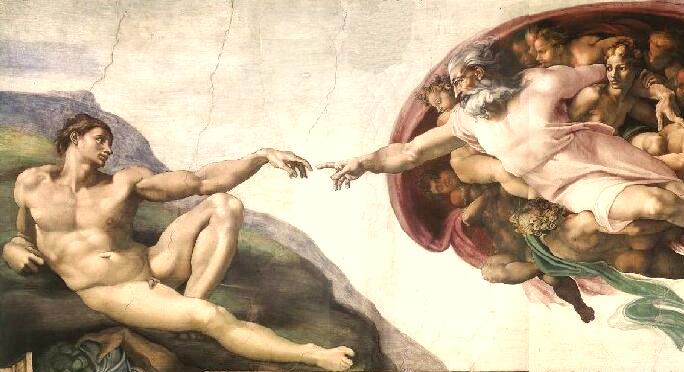

Commu en occident sous le nom de Mahomet, Mohammed (ou Muhammad) était un chef de guerre originaire de la péninsule arabique, ainsi que le fondateur d'une nouvelle religion : l'islam. Selon la tradition musulmane, Mahomet a reçu plusieurs révélations divines au cours de sa vie; ce sont ces révélations qui ont été retranscrites et qui composent le Coran. A sa mort le 8 juin 632, ce personnage à la fois mystérieux et hors du commun laisse derrière lui non seulement une famille, un peuple, mais aussi une religion et un Etat en construction.![]() Jésus de Nazareth, qui deviendra Jésus Christ, est certainement la personalité qui a le plus marqué l’Histoire de l'humanité. Agitateur pour les Juifs, prophète 'Issa chez les Musulmans, Fils de Dieu pour les Chrétiens, la religion dont il est à l’origine s’est diffusée dans le monde entier et, dans de nombreux pays, les fêtes liturgiques qui retracent sa vie rythment la vie des sociétés. Figure centrale de la foi chrétienne, le message pacifiste et charitable qu’il apporte imprègne durablement les mentalités. Pourtant la suprématie de son enseignement a tellement retenu l’attention des scribes qu’elle en a éclipsé la vie de Jésus, personnage historique, dont de nombreux passages nous restent obscurs.

Jésus de Nazareth, qui deviendra Jésus Christ, est certainement la personalité qui a le plus marqué l’Histoire de l'humanité. Agitateur pour les Juifs, prophète 'Issa chez les Musulmans, Fils de Dieu pour les Chrétiens, la religion dont il est à l’origine s’est diffusée dans le monde entier et, dans de nombreux pays, les fêtes liturgiques qui retracent sa vie rythment la vie des sociétés. Figure centrale de la foi chrétienne, le message pacifiste et charitable qu’il apporte imprègne durablement les mentalités. Pourtant la suprématie de son enseignement a tellement retenu l’attention des scribes qu’elle en a éclipsé la vie de Jésus, personnage historique, dont de nombreux passages nous restent obscurs.

![]() Pour les Chrétiens du Monde entier, la fête de Noël est célébrée le 25 décembre. A l'origine, c'est le jour où l’on fête la Nativité, l’Incarnation du divin dans Jésus, né de la Vierge Marie dans une modeste étable de Bethléem. Avec Pâques, c'est la fête la plus importante du calendrier chrétien. Dans une société qui traque les symboles religieux au nom de la laïcité, le sens de Noël s’est pour beaucoup perdu au profit d’un rite profane entretenu par des intérêts économiques. C’est pourquoi il n’est peut-être pas inutile de rappeler le sens premier de Noël en revenant sur l’événement fondateur qu’est la naissance de Jésus de Nazareth (avec les problèmes historiques que cela peut poser), puis en s’intéressant à l’apparition et à l’évolution de cette fête dans la communauté des croyants, depuis les premières célébrations jusqu’aux crèches et aux étoiles au sommet des sapins.

Pour les Chrétiens du Monde entier, la fête de Noël est célébrée le 25 décembre. A l'origine, c'est le jour où l’on fête la Nativité, l’Incarnation du divin dans Jésus, né de la Vierge Marie dans une modeste étable de Bethléem. Avec Pâques, c'est la fête la plus importante du calendrier chrétien. Dans une société qui traque les symboles religieux au nom de la laïcité, le sens de Noël s’est pour beaucoup perdu au profit d’un rite profane entretenu par des intérêts économiques. C’est pourquoi il n’est peut-être pas inutile de rappeler le sens premier de Noël en revenant sur l’événement fondateur qu’est la naissance de Jésus de Nazareth (avec les problèmes historiques que cela peut poser), puis en s’intéressant à l’apparition et à l’évolution de cette fête dans la communauté des croyants, depuis les premières célébrations jusqu’aux crèches et aux étoiles au sommet des sapins.

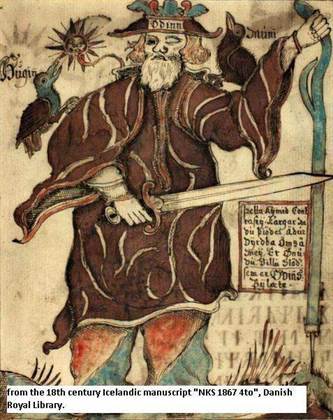

Odin (Óđinn) est le roi des dieux dans la mythologie scandinave. D’après la légende, il est le fils du tout premier des hommes et de la fille d’un géant. Il vit comme tous les autres dieux, les Ases (les maîtres du monde), dont il est le souverain, à l’intérieur d’un territoire nommé Asgard. Odin est l'un des derniers personnages principaux des deux films Thor, inspirés de l'univers Marvel, sortis au cinéma en 2011 et 2013. Il y est interprété par l'acteur Anthony Hopkins. Dans ces films, il est présenté comme le souverain du monde des dieux, Ásgarđr, le père naturel de Thor et le père adoptif de Loki. Il y apparaît comme un vieillard borgne, plutôt autoritaire, désireux de faire de Thor son successeur et en but à l'animosité de Loki, une fois que celui-ci a découvert être en fait le fils de Laufey, roi des géants de glace de Jotünheimr. Mais, qui donc est véritablement Odin dans la mythologie scandinave ?

Odin (Óđinn) est le roi des dieux dans la mythologie scandinave. D’après la légende, il est le fils du tout premier des hommes et de la fille d’un géant. Il vit comme tous les autres dieux, les Ases (les maîtres du monde), dont il est le souverain, à l’intérieur d’un territoire nommé Asgard. Odin est l'un des derniers personnages principaux des deux films Thor, inspirés de l'univers Marvel, sortis au cinéma en 2011 et 2013. Il y est interprété par l'acteur Anthony Hopkins. Dans ces films, il est présenté comme le souverain du monde des dieux, Ásgarđr, le père naturel de Thor et le père adoptif de Loki. Il y apparaît comme un vieillard borgne, plutôt autoritaire, désireux de faire de Thor son successeur et en but à l'animosité de Loki, une fois que celui-ci a découvert être en fait le fils de Laufey, roi des géants de glace de Jotünheimr. Mais, qui donc est véritablement Odin dans la mythologie scandinave ?

A ne pas confondre avec Haloween et la Toussaint, la fête des morts qui a lieu le 2 novembre est une occasion pour les catholiques d'honorer les défunts. Ce jour la et sous un ciel généralement gris qui annonce le début de l'Hiver, les allées des cimetières balayées par les vents se remplissent de vivants et les tombes se couvrent de chrysanthèmes... Si toutes les religions ont un rapport particulier à la mort, la croyance chrétienne en l'immortalité de l'âme et en la communion des saints fut en son temps une véritable révolution spirituelle. Cette fête est l'occasion de revenir sur ces notions clefs du Christianisme et sur cet office des morts qui plonge ses racines dans le Haut Moyen-âge.

A ne pas confondre avec Haloween et la Toussaint, la fête des morts qui a lieu le 2 novembre est une occasion pour les catholiques d'honorer les défunts. Ce jour la et sous un ciel généralement gris qui annonce le début de l'Hiver, les allées des cimetières balayées par les vents se remplissent de vivants et les tombes se couvrent de chrysanthèmes... Si toutes les religions ont un rapport particulier à la mort, la croyance chrétienne en l'immortalité de l'âme et en la communion des saints fut en son temps une véritable révolution spirituelle. Cette fête est l'occasion de revenir sur ces notions clefs du Christianisme et sur cet office des morts qui plonge ses racines dans le Haut Moyen-âge.

La Toussaint est une fête catholique célébrée le 1er novembre par l'Église catholique, en l'honneur de Dieu et de tous ses saints. La mémoire des saints martyrs a été célébrée dès les origines de l'Église. Elle est connue de tous, au moins par les vacances scolaires qui lui sont associées. Dans les faits, et bien que son nom soit des plus clairs, la Toussaint est très fréquemment amalgamée avec la fête des Morts du lendemain, voire plus marginalement avec la fête d’Halloween de la veille. Quelques petits rappels s’imposent donc sur cette fête de tous les saints.

La Toussaint est une fête catholique célébrée le 1er novembre par l'Église catholique, en l'honneur de Dieu et de tous ses saints. La mémoire des saints martyrs a été célébrée dès les origines de l'Église. Elle est connue de tous, au moins par les vacances scolaires qui lui sont associées. Dans les faits, et bien que son nom soit des plus clairs, la Toussaint est très fréquemment amalgamée avec la fête des Morts du lendemain, voire plus marginalement avec la fête d’Halloween de la veille. Quelques petits rappels s’imposent donc sur cette fête de tous les saints.

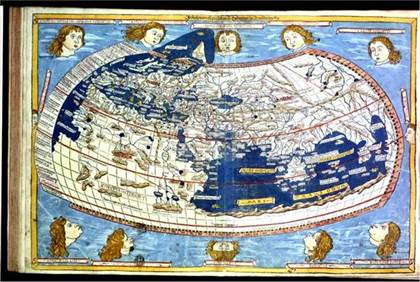

Le cosmonaute Iouri Gagarine est le premier homme à voler dans l’espace, le 12 avril 1961. Lancé en orbite à bord du vaisseau Vostok 1, il fait une fois le tour de la Terre et atterrit après un vol de 108 minutes. Cinq siècles après Christophe Colomb, entre 1961 et 1981, l'homme se lance dans une nouvelle conquête, la plus grande jamais entreprise: celle de l'Espace. Mystérieux, froid et encore de nos jours bien méconnu, l'Espace fascine. De la première mise en orbite d'une capsule habitée jusqu'au lancement du premier véritable vaisseau spatial, 20 ans d'exploits ont fait rêver toute une génération.

Le cosmonaute Iouri Gagarine est le premier homme à voler dans l’espace, le 12 avril 1961. Lancé en orbite à bord du vaisseau Vostok 1, il fait une fois le tour de la Terre et atterrit après un vol de 108 minutes. Cinq siècles après Christophe Colomb, entre 1961 et 1981, l'homme se lance dans une nouvelle conquête, la plus grande jamais entreprise: celle de l'Espace. Mystérieux, froid et encore de nos jours bien méconnu, l'Espace fascine. De la première mise en orbite d'une capsule habitée jusqu'au lancement du premier véritable vaisseau spatial, 20 ans d'exploits ont fait rêver toute une génération.

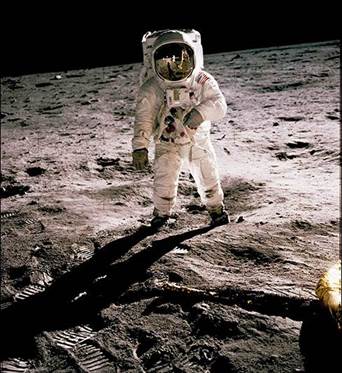

Le 20 juillet 1969 à 21h56 heure de Houston, un équipage composé de Neil Armstrong (commandant de Mission) et de Edwin « Buzz » Aldrin (pilote du module lunaire) se pose sur la Lune après un voyage de 3 jours, tandis que Michael Collins est resté en orbite dans le module de commande en prévision du voyage retour. Quelques heures plus tard, le 21 juillet 1969, le temps d'enfiler sa combinaison spatiale intégrant un système autonome de survie, et Armstrong devient le premier homme à marcher sur la Lune. Il réalise ainsi la folle promesse faite huit ans plus tôt par le président John F. Kennedy lors de son discours du 25 mai 1961 devant le congrès des Etats-Unis.

Le 20 juillet 1969 à 21h56 heure de Houston, un équipage composé de Neil Armstrong (commandant de Mission) et de Edwin « Buzz » Aldrin (pilote du module lunaire) se pose sur la Lune après un voyage de 3 jours, tandis que Michael Collins est resté en orbite dans le module de commande en prévision du voyage retour. Quelques heures plus tard, le 21 juillet 1969, le temps d'enfiler sa combinaison spatiale intégrant un système autonome de survie, et Armstrong devient le premier homme à marcher sur la Lune. Il réalise ainsi la folle promesse faite huit ans plus tôt par le président John F. Kennedy lors de son discours du 25 mai 1961 devant le congrès des Etats-Unis.

Le 28 février 1986, Olof Palme premier ministre socialiste de la Suède est assassiné de plusieurs balles en plein Stockholm. Sa femme Lisbet blessée lors du meurtre lui survivra et permettra par la suite d'identifier un suspect potentiel (Christer Peterson) qui sera condamné puis acquitté l'année suivante... Cette affaire et ses suites, ont logiquement suscité un grand émoi en Suède, que l'on pourrait comparer au traumatisme engendré aux Etats-Unis par l'assassinat de Kennedy. Au-delà de l'abondance de théories (plus ou moins conspirationnistes) sur l'identité réelle du(des) tireur(s), les deux affaires concernent deux personnalités phares de la politique de leurs Etats respectifs.

Le 28 février 1986, Olof Palme premier ministre socialiste de la Suède est assassiné de plusieurs balles en plein Stockholm. Sa femme Lisbet blessée lors du meurtre lui survivra et permettra par la suite d'identifier un suspect potentiel (Christer Peterson) qui sera condamné puis acquitté l'année suivante... Cette affaire et ses suites, ont logiquement suscité un grand émoi en Suède, que l'on pourrait comparer au traumatisme engendré aux Etats-Unis par l'assassinat de Kennedy. Au-delà de l'abondance de théories (plus ou moins conspirationnistes) sur l'identité réelle du(des) tireur(s), les deux affaires concernent deux personnalités phares de la politique de leurs Etats respectifs.

Construit au mois d'août 1961, le mur de Berlin est l’évocation la plus symbolique de la Guerre froide. Long de 45 km, hérissé de barbelés et surveillé par de nombreux miradors, il était avant tout destiné à empêcher les Allemands de l'Est de fuir le régime communiste. Entre 1961 et 1989, au moins soixante-dix personnes trouvent la mort en essayant de « passer le mur », à pied, en voiture-bélier, par les airs… La chute du mur dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989 provoque une vague d’enthousiasme et d’espoir dans le monde et surtout en Allemagne, qui peut enfin espérer une réunification attendue depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

Construit au mois d'août 1961, le mur de Berlin est l’évocation la plus symbolique de la Guerre froide. Long de 45 km, hérissé de barbelés et surveillé par de nombreux miradors, il était avant tout destiné à empêcher les Allemands de l'Est de fuir le régime communiste. Entre 1961 et 1989, au moins soixante-dix personnes trouvent la mort en essayant de « passer le mur », à pied, en voiture-bélier, par les airs… La chute du mur dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989 provoque une vague d’enthousiasme et d’espoir dans le monde et surtout en Allemagne, qui peut enfin espérer une réunification attendue depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

L'indépendance de l'Algérie a été proclamée le 5 juillet 1962, au terme d’un conflit très violent de presque huit ans, et surtout de plus d’un siècle d’occupation coloniale. Le 19 mars 1962, les accords d’Évian avaient mis fin aux combats et le 1er juillet, un référendum permit à l’Algérie de choisir l’indépendance, la plupart des Européens quittant alors le pays. La guerre d’Algérie, qui n’a longtemps jamais porté ce nom, a laissé de profondes séquelles au sein des populations concernées, de part et d’autre de la Méditerranée, aux conséquences encore sensibles aujourd’hui. L’indépendance elle-même, et les conditions dans lesquelles elle a été obtenue, ont elles aussi eu un impact sur l’Algérie d’aujourd’hui.

L'indépendance de l'Algérie a été proclamée le 5 juillet 1962, au terme d’un conflit très violent de presque huit ans, et surtout de plus d’un siècle d’occupation coloniale. Le 19 mars 1962, les accords d’Évian avaient mis fin aux combats et le 1er juillet, un référendum permit à l’Algérie de choisir l’indépendance, la plupart des Européens quittant alors le pays. La guerre d’Algérie, qui n’a longtemps jamais porté ce nom, a laissé de profondes séquelles au sein des populations concernées, de part et d’autre de la Méditerranée, aux conséquences encore sensibles aujourd’hui. L’indépendance elle-même, et les conditions dans lesquelles elle a été obtenue, ont elles aussi eu un impact sur l’Algérie d’aujourd’hui.

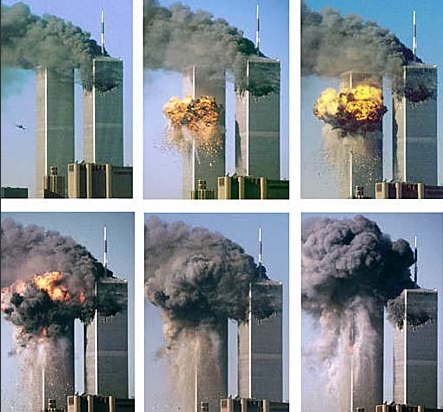

La CIA (Central Intelligence Agency) est la principale agence de renseignements des États-Unis, créée en 1947, en même temps que le Conseil de sécurité (National Security Council). Elle est chargée de la collecte du renseignement à l’étranger, du contre-espionnage à l’extérieur du territoire américain, du développement et de la recherche en matière de moyens de collecte de l’information. Arme redoutable pendant la guerre froide, tantôt mythifiée ou décriée, la CIA sera incapable de prévenir les attentats du 11 septembre 2001, ce qui constituera son plus grave échec.

La CIA (Central Intelligence Agency) est la principale agence de renseignements des États-Unis, créée en 1947, en même temps que le Conseil de sécurité (National Security Council). Elle est chargée de la collecte du renseignement à l’étranger, du contre-espionnage à l’extérieur du territoire américain, du développement et de la recherche en matière de moyens de collecte de l’information. Arme redoutable pendant la guerre froide, tantôt mythifiée ou décriée, la CIA sera incapable de prévenir les attentats du 11 septembre 2001, ce qui constituera son plus grave échec.