Roi de France de 1461 à 1483, Louis XI, surnommé « l’universelle aragne », a eu pour lourde tâche de rendre à la France sa prospérité perdue lors de la guerre de Cent Ans. Fils turbulent de Charles VII, il a la réputation d’un souverain dur, parfois considéré comme un tyran. Son règne est pourtant fondamental, tant par la lutte à mort qu’il livre au duc de Bourgogne Charles le Téméraire, que dans l’affirmation d’une monarchie de plus en plus centralisée sur la personne du roi. Alors que la France connaît à nouveau un essor économique, le règne de Louis XI, si autoritaire soit-il, va permettre l’avènement des rois de la Renaissance et avec lui le rayonnement de la France, qui devient la première puissance européenne.

Roi de France de 1461 à 1483, Louis XI, surnommé « l’universelle aragne », a eu pour lourde tâche de rendre à la France sa prospérité perdue lors de la guerre de Cent Ans. Fils turbulent de Charles VII, il a la réputation d’un souverain dur, parfois considéré comme un tyran. Son règne est pourtant fondamental, tant par la lutte à mort qu’il livre au duc de Bourgogne Charles le Téméraire, que dans l’affirmation d’une monarchie de plus en plus centralisée sur la personne du roi. Alors que la France connaît à nouveau un essor économique, le règne de Louis XI, si autoritaire soit-il, va permettre l’avènement des rois de la Renaissance et avec lui le rayonnement de la France, qui devient la première puissance européenne.

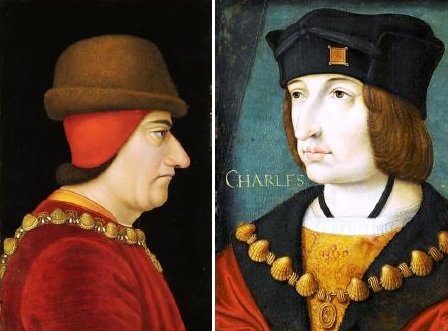

Louis XI, fils turbulent de Charles VII

Né en 1423, alors que la France est en bien mauvaise posture face aux Anglais (le traité de Troyes a été signé en 1420), Louis est le fils de Charles VII (qui n’est pas encore roi) et de Marie d’Anjou. Il bénéficie d’une éducation de grande qualité, notamment en droit et en théologie mais, devenu le Dauphin, il est aussi un instrument politique de son père. Celui-ci le marie en 1436 à Marguerite d’Ecosse, à laquelle il laisse apparemment un très mauvais souvenir (elle meurt à seulement 21 ans).

Alors que Charles VII lui confie des charges de plus en plus importantes, Louis s’émancipe un peu plus en n’hésitant pas, en compagnie de Jean II d’Alençon, à rejoindre la révolte dite de la Praguerie ; il n’a alors que seize ans ! Cette révolte des Princes est écrasée par Charles VII, qui envoie son fils dans le Dauphiné. Là, Louis gère sa principauté de façon autonome, installant un Parlement à Grenoble en 1451, et se mariant avec Charlotte de Savoie, contre l’avis de son père, auquel il ne cesse de s’opposer plus ou moins directement durant les années 1440. Il en profite parallèlement pour se constituer une solide clientèle.

Alors que Charles VII lui confie des charges de plus en plus importantes, Louis s’émancipe un peu plus en n’hésitant pas, en compagnie de Jean II d’Alençon, à rejoindre la révolte dite de la Praguerie ; il n’a alors que seize ans ! Cette révolte des Princes est écrasée par Charles VII, qui envoie son fils dans le Dauphiné. Là, Louis gère sa principauté de façon autonome, installant un Parlement à Grenoble en 1451, et se mariant avec Charlotte de Savoie, contre l’avis de son père, auquel il ne cesse de s’opposer plus ou moins directement durant les années 1440. Il en profite parallèlement pour se constituer une solide clientèle.

Charles VII finit par menacer directement le Dauphiné en 1456, et Louis se réfugie à la cour du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Il reste aux Pays-Bas jusqu’à la mort de son père en 1461, et revient à ce moment en France pour se faire sacrer à Reims.

« l’universelle aragne »

L’habileté politique qui fera plus tard sa réputation n’est pas encore certaine au début de son règne puisqu’en voulant rompre avec celui de son père, Louis XI jette nombre d’officiers compétents dans les bras de ses ennemis. Cela ne l’empêche pas de se mêler de politique extérieure en intervenant dans les problèmes de l’Aragon ; son soutien financier à Jean II d’Aragon contre la révolte des villes catalanes lui permet l’acquisition du Roussillon et de la Cerdagne (que son fils Charles VIII rendra à l’Aragon pour avoir les mains libres en Italie), même s’il doit pour cela faire plier Perpignan en 1463. La même année, Louis XI négocie avec Philippe le Bon, duc de Bourgogne, l’achat des villes de la Somme. Ainsi, le roi contribue à l’expansion territoriale du royaume de France.

Pour contrôler un pays de plus en plus agité à cause de la désorganisation due à la destitution des officiers de son père, Louis XI décide d’entamer un voyage pour se rapprocher de son peuple, et n’hésite pas à faire certains bains de foule à dos d’âne, référence directe au Christ. Ces grands voyages sont l’un des caractères originaux de son règne.

C’est cependant en reprenant petit à petit les rênes du royaume que Louis XI obtient son surnom célèbre, « universelle aragne », trouvé par Commynes (1447-1511). Le roi tisse sa toile, n’hésitant pas à comploter, mais parallèlement en versant petit à petit dans la paranoïa. Cette reprise en main est longue et difficile, et se fait dans le complot mais plus encore dans la guerre.

La guerre du Bien public

La politique autoritaire de Louis XI et la désorganisation du royaume au début des années 1460 encouragent les Grands à se révolter contre le roi. Ils sont presque tous là, notamment le comte de Charolais (Charles, fils du duc de Bourgogne, et futur « le Téméraire ») et surtout le frère de Louis XI, Charles de France. Les princes révoltés obtiennent le soutien du duc de Bretagne, et prétendent agir « pour le Bien public » en proposant des réformes pour rétablir la stabilité du royaume, mise à mal par la politique du roi. La bataille de Montlhéry (16 juillet 1465) ne permet pas de régler la situation, et Louis XI entretient sa réputation naissante de négociateur habile en parvenant par des concessions ciblées (et pas toujours respectées, comme lorsqu’il investit la Normandie) à diviser les coalisés. Il bénéficie de plus du soutien des villes.

Toutefois, la guerre menée par la ligue du Bien public glisse petit à petit vers un affrontement direct avec la Bourgogne quand Charles, comte de Charolais, succède au duché à son père Philippe le Bon. Nous sommes en 1467 et l’affrontement entre Louis XI et Charles le Téméraire va durer pendant dix ans.

Louis XI contre Charles le Téméraire

Le roi et le duc de Bourgogne se rencontrent en 1468 à Péronne. Parallèlement, Louis XI encourage la révolte des Liégeois contre Charles. Mais c’est un échec, et il doit se retirer et négocier, obtenant tout de même le ralliement de Philippe de Commynes. Le duc de Bourgogne, de son côté, bénéficie du soutien d’Edouard IV d’Angleterre en se mariant avec sa fille. Louis XI apparaît alors en relative faiblesse face à son rival.

Les années 1470 tournent pourtant à l’avantage du roi de France, malgré quelques succès de Charles le Téméraire au tout début de la reprise de la guerre. Le duc de Bourgogne est défait en 1472 à Beauvais, puis se détourne un temps de ses ambitions en France, lorgnant du côté de l’Empire. Cela ne lui vaut que de nouveaux ennemis, dont les villes d’Alsace, soutenues par les Suisses. En tentant de reprendre l’avantage, Charles le Téméraire finit par échouer devant les murs de Nancy, où il est retrouvé mort en janvier 1477.

Louis XI se voit ainsi débarrassé d’un adversaire redoutable, et il est longtemps suspecté d’avoir orchestré les révoltes alsaciennes, même si son rôle est aujourd’hui relativisé. Le roi a néanmoins plus de difficultés à mettre la main sur les possessions du duc de Bourgogne ; la fille de celui-ci, Marie de Bourgogne, se marie à Maximilien de Habsbourg, et le conflit ne s’achève qu’au traité d’Arras en 1482. Si Louis XI obtient la Picardie, le duché de Bourgogne et la Franche-Comté, il n’en va pas de même pour les Pays-Bas, qui vont à Philippe le Beau. Les conséquences sont très importantes, puisque Philippe est le père d’un certain Charles Quint, qui n’hésitera pas à revendiquer la Bourgogne lors de sa lutte avec François Ier…

Louis XI décapite les Grands

C’est au sens propre et pas uniquement figuré que Louis XI profite de son avantage dans les années 1470 pour décapiter certains de ses derniers rivaux. La mort de son frère Charles de France confirme la succession au trône pour le fils de Louis, né en 1470. Puis, Jean d’Armagnac est assassiné en 1473, alors que le connétable de Saint-Pol et Jacques d’Armagnac sont respectivement exécutés en 1475 et 1477. Une conspiration réunissant la Bourgogne, la Bretagne et l’Angleterre éclate en 1475, mais n’obtient pas de soutien auprès d’une noblesse française craintive. Le roi obtient même la paix avec l’Angleterre au traité de Picquigny (29 août 1475).

Le dernier obstacle à l’emprise de Louis XI sur le royaume est le puissant René d’Anjou, son cousin. Mais, une fois de plus, le roi de France bénéficie d’un coup du sort quand le roi René meurt en 1480, suivi peu de temps après par son fils. Ainsi, toutes les possessions angevines reviennent au trône de France ! Le fils de Louis XI, Charles VIII, s’en servira pour prétendre au royaume de Naples en 1494, signant le début des guerres d’Italie.

Un administrateur avisé

Tout au long de son règne, Louis XI se préoccupe de promouvoir l’essor économique de la France et favorise le relèvement de l’agriculture dans les régions qui supportent encore les conséquences de la guerre de Cent Ans ; l’octroi d’exemptions fiscales, de subventions directes, l’appel à des populations venues d’Espagne et d’Italie stimulent la mise en culture des terres laissées en friche.

S’appuyant sur la bourgeoisie des villes — à laquelle il accorde de nombreux avantages, permettant une expansion de l’industrie et du commerce —, Louis XI encourage les industries de luxe (notamment par la création de soieries, à Lyon puis à Tours), institue des réglementations dans l’industrie drapière et dans l’industrie minière, développe l’imprimerie, les grandes foires (notamment celle de Lyon, qui dépasse sa rivale Genève), se préoccupe de l’amélioration du réseau routier, des voies navigables et des ports.

Dans le domaine militaire, Louis XI poursuit l’œuvre commencée par son père, et multiplie la création des compagnies d’ordonnance et des corps de francs-archers, tout en instituant un service de voltigeurs, embryon d’un véritable service postal (1464). Le retour de la prospérité lui permet de lever de lourds impôts, qui le rendent de plus en plus impopulaire.

S’il est un domaine auquel Louis XI n’est pas associé en général, c’est bien celui des arts. Le roi de France (1461-1483) est le plus souvent vu comme un politique très habile, voire retors et pour certains tyrannique. Son image est loin de celle d’un prince mécène à l’italienne, ou même du bibliophile Charles V (roi de 1364-1380). Pourtant, contrairement à ce qu’a pu affirmer Jean Favier dans sa biographie du souverain, il semblerait bien que Louis XI se soit intéressé aux arts, mais dans la logique de sa façon de gouverner : pas par goût, par intérêt politique.

Louis XI et l’art instrument politique

Le roi de France a l’image de quelqu’un de sobre, simple, et qui refuse le faste et le luxe. Il apparaît ainsi dans la plupart des représentations que nous avons de lui. Il en va de même pour sa cour et ses différentes demeures. En cela, il se différencie de ses contemporains italiens (Borso d’Este, Laurent le Magnifique ou Federico da Montefeltro), mais également des ducs de Bourgogne, ses grands rivaux jusqu’à la mort de Charles le Téméraire (1477) qui, eux, sont de grands amateurs d’art et de faste, ainsi que des mécènes généreux.

Le roi de France a l’image de quelqu’un de sobre, simple, et qui refuse le faste et le luxe. Il apparaît ainsi dans la plupart des représentations que nous avons de lui. Il en va de même pour sa cour et ses différentes demeures. En cela, il se différencie de ses contemporains italiens (Borso d’Este, Laurent le Magnifique ou Federico da Montefeltro), mais également des ducs de Bourgogne, ses grands rivaux jusqu’à la mort de Charles le Téméraire (1477) qui, eux, sont de grands amateurs d’art et de faste, ainsi que des mécènes généreux.

La cour de Louis XI n’est pas pour autant désertée, puisqu’on compte plus de deux cents personnes, selon les sources, à l’Hôtel du roi. Si le monarque est toujours très attentif aux dépenses, ses moyens sont importants (la France est alors la monarchie la plus riche d’Occident) et il n’hésite pas à en user pour de riches cérémoniaux lorsqu’il reçoit des invités étrangers, ambassadeurs ou souverains. C’est le cas par exemple lors de la réception du comte de Warwick en 1468 ou de la reine d’Angleterre trois ans plus tard. Pour son propre cas, il use sans hésiter des arts comme outil pour jouer de son image, comme lors de son entrée dans Paris en 1461, où les murs sont ornés de draps d’or et un banquet organisé avec de la vaisselle d’or et d’argent.

Louis XI se sert de la même façon des arts contre ses ennemis. On le voit avec la guerre des armoiries contre le duc de Bourgogne : en 1477, après la mort de Charles le Téméraire, le roi ordonne qu’on efface les images et les armes du duc et qu’on les remplace par les siennes. Les peintures infâmantes sont également utilisées, à la manière italienne, contre le prince d’Orange, représenté pendu par les pieds sur une toile exposée à Dijon en 1477. Louis XI encourage les pamphlets contre les Anglais et les Bourguignons, ainsi que la diffusion de discours positifs à son sujet par le biais de bouffons sur les places publiques.

Comme le font les Italiens à cette époque, et comme cela se généralisera plus tard à l’époque moderne, le roi est conscient de l’importance d’une image omniprésente de sa personne dans le royaume. Louis XI est ainsi l’un des rois de France les plus représentés : des statues, des vitraux, des tableaux, ou des médailles (comme celle de Francesco Laurana) permettent cette diffusion, avec un accent mis sur les territoires récemment acquis (comme l’Anjou, après la mort du roi René).

Louis XI et les artistes

La façon qu’a Louis XI d’aborder les arts a évidemment des conséquences sur son mécénat et le choix des artistes.

D’abord, il est dans la continuité de ses prédécesseurs : comme son père Charles VII, il appelle à la cour Jean Fouquet. Suivant également l’exemple du roi René d’Anjou, il s’entoure d’artistes reconnus de l’époque comme le musicien Jean Ockeghem et les peintres Colin d’Amiens et Coppin Delf. S’il attire des artistes nationaux comme Jean Fouquet, Bourdichon ou Jean Galant, Louis XI n’hésite pas non plus à faire appel à des étrangers avec Francesco Laurana et Georges Hermonyme. Toutefois, il se singularise surtout par le recrutement d’artistes et même d’artisans locaux, y compris pour réaliser des œuvres majeures (comme Notre-Dame de la Salvation, à Compiègne, en 1468). Enfin, son intérêt pour les arts va plus loin que la peinture, l’architecture ou l’orfèvrerie puisqu’il s’ouvre à la littérature humaniste, celle de François Filelfe, Robert Gaguin ou Francesco Gaddi.

A l’image de son gouvernement, Louis XI organise de façon très rigoureuse le recrutement de ses artistes. Il les teste, les met en concurrence, et leur accorde différents statuts : Jean Galant est ainsi orfèvre du roi, Jean Fouquet peintre du roi, et Jean Ockeghem maître de la chapelle du chant du roi. Tous ces artistes sont récompensés par des espèces sonnantes et trébuchantes, mais surtout par des titres et des charges honorifiques. Louis XI n’a en revanche pas de relations privilégiées ou d’amitié avec eux, même s’il fait assez confiance à Ockeghem, par exemple, pour l’envoyer en mission diplomatique en Espagne.

Monarque voulant tout contrôler au niveau politique, Louis XI fait de même pour les arts. Il délègue à des intermédiaires pour surveiller les chantiers, tel Jean Bourré qui encadre les chantiers royaux d’Amboise et Langeais.

Le goût de Louis XI

Le roi de France a l’image d’un dévot, et cela se vérifie dans son goût artistique. Sa priorité va à la religion et aux dons aux églises, que même son conseiller Philippe de Commynes juge trop disproportionnés. L’orfèvrerie est avant tout religieuse, comme le bras-reliquaire de Charlemagne offert à Aix-la-Chapelle en 1481. Louis XI tient à manifester sa piété par les arts et le mécénat, pour rendre gloire à Dieu, ainsi qu’à Marie et à différents saints (saint Martin à Tours, ou saint Michel dont il donne le nom à son ordre de chevalerie, créé en 1469). Cette foi se retrouve dans sa précoce volonté de faire construire un monument funéraire original, qu’il commande d’abord à Fouquet et Michel Colombe en 1471 puis, déçu, à Colin d’Amiens dix ans plus tard. Il a des exigences précises, comme être représenté à genoux, pas en gisant comme les souverains précédents. Un monument funéraire installé à Notre-Dame de Cléry, dans le Loiret, Louis XI refusant d’être inhumé à Saint-Denis.

Le roi de France a l’image d’un dévot, et cela se vérifie dans son goût artistique. Sa priorité va à la religion et aux dons aux églises, que même son conseiller Philippe de Commynes juge trop disproportionnés. L’orfèvrerie est avant tout religieuse, comme le bras-reliquaire de Charlemagne offert à Aix-la-Chapelle en 1481. Louis XI tient à manifester sa piété par les arts et le mécénat, pour rendre gloire à Dieu, ainsi qu’à Marie et à différents saints (saint Martin à Tours, ou saint Michel dont il donne le nom à son ordre de chevalerie, créé en 1469). Cette foi se retrouve dans sa précoce volonté de faire construire un monument funéraire original, qu’il commande d’abord à Fouquet et Michel Colombe en 1471 puis, déçu, à Colin d’Amiens dix ans plus tard. Il a des exigences précises, comme être représenté à genoux, pas en gisant comme les souverains précédents. Un monument funéraire installé à Notre-Dame de Cléry, dans le Loiret, Louis XI refusant d’être inhumé à Saint-Denis.

Pour les arts profanes, le roi, comme ses contemporains, favorise l’architecture qui, là encore, reflète sa personnalité. Ses palais sont loin de l’éclat des palais italiens, à l’image du château de Plessis, acheté en 1463 et régulièrement amélioré tout au long du règne. Louis XI insiste plus sur le confort que sur le luxe et la magnificence. Pour la peinture, il reste peu de traces mais on sait que Louis XI aimait beaucoup les enluminures (celles de Jean Colombe par exemple) qui garnissaient les nombreux ouvrages de sa bibliothèque. Il est d’ailleurs considéré comme un roi lettré et érudit, s’intéressant surtout aux œuvres politiques. Enfin, la sculpture, la tapisserie, la musique sont des arts appréciés par le monarque, mais à un degré moindre semble-t-il, puisqu’il nous en reste peu de traces.

Louis XI n’a pas ignoré les arts, au contraire. Parfaitement conscient de leur importance, il en a fait un usage politique. Les arts qu’il a promus ont été logiquement à son image : simples et marqués par la religion. Comme le dit l'historienne Sophie Cassagnes-Brouquet, le roi a donc pratiqué « un mécénat tempéré et intéressé, à visée politique ».

Une fin de règne difficile

Au fil de son règne, Louis XI parvient à trouver un certain équilibre entre autoritarisme et négociations, notamment avec une moyenne noblesse qui, au contraire des Grands, ne s’est jamais vraiment révoltée contre lui. Il bénéficie un temps de la prospérité économique et de la poussée démographique observées à la fin du règne de Charles VII, et lance des réformes qui montrent une certaine unité du royaume (comme la création de la poste royale en 1477).

Mais le début des années 1480 est plus difficile, et Louis XI doit imposer une politique fiscale qui provoque de nouvelles tensions, en particulier avec les villes, qui étaient jusque là un soutien important du roi.

De plus en plus dévot, Louis XI, de santé fragile depuis longtemps, meurt le 30 août 1483. Contrairement aux autres souverains français, il n’est pas inhumé à Saint-Denis mais en la basilique de Notre-Dame de Cléry, où il a commandé un monument funéraire à plusieurs grands artistes de son temps dès la fin des années 1460, marquant ainsi un goût des arts que les historiens lui ont longtemps nié.

Son fils Charles VIII, encore mineur, lui succède après la régence d’Anne de France et de Pierre de Bourbon-Beaujeu. La France entre pleinement dans la Renaissance.

Bibliographie

- Amable Sablon du Corail , Louis XI: Le joueur inquiet. Alpha, 2023.

- J. Favier, Louis XI, Tallandier, 2012..

- S. Cassagnes-Brouquet, Louis XI ou le mécénat bien tempéré, PUR, 2007.