Après la chute de Napoléon en juin 1815, une nouvelle Terreur blanche est menée par les ultraroyalistes, qui bénéficient du soutien de la France rurale et du clergé. Cette "contre-révolution" sva s'employer à éliminer de tous les organes du pouvoir et de l'administration les anciens révolutionnaires ou bonapartistes, et à extirper du pays tout l'héritage politique et idéologique de cette période. Suppression des libertés individuelles, justice expéditive et massacres se succèdent pendant un an jusqu'à la dissolution par Louis XVIII de la Chambre dominée par les ultras.

Après la chute de Napoléon en juin 1815, une nouvelle Terreur blanche est menée par les ultraroyalistes, qui bénéficient du soutien de la France rurale et du clergé. Cette "contre-révolution" sva s'employer à éliminer de tous les organes du pouvoir et de l'administration les anciens révolutionnaires ou bonapartistes, et à extirper du pays tout l'héritage politique et idéologique de cette période. Suppression des libertés individuelles, justice expéditive et massacres se succèdent pendant un an jusqu'à la dissolution par Louis XVIII de la Chambre dominée par les ultras.

Terreur blanche dans le sud de la France

Après Waterloo et la seconde abdication de Napoléon, tandis qu’à Paris il suffisait de porter un bouquet de violettes pour être molesté, de nouveaux massacres furent perpétrés au sud de la France. Le 25 juin, de graves incidents opposèrent à Marseille royalistes et soldats ; ces derniers, qui avaient reçu l’ordre de ne pas répondre aux provocations, afin d’éviter la guerre civile, perdirent 145 fantassins et 18 cavaliers, sous les coups des volontaires royaux, sur le chemin de Toulon.

Dans la cité phocéenne livrée à elle-même, ce fut le carnage ; des militaires retraités, de paisibles boutiquiers, d’anciens mamelouks ramenés d’Égypte par Bonaparte 15 ans plus tôt (13 cadavres de mamelouks furent identifiés, mais il y en eut d’autres), des gendarmes, furent impitoyablement massacrés parfois avec raffinement, tandis que la foule fêtait la défaite française en Belgique. On ne connaît pas le nombre exact des victimes de cette bacchanale qui garda pour la postérité le nom de Jour de la farce ; les estimations vont de 45 à 250. Les suspects rescapés furent enfermés pour leur sécurité au château d’If ; ils furent presque tous libérés par le préfet du roi, Mr de Vaublanc.

L’assassinat du maréchal Brune

Bientôt, un peu partout, des émeutiers, aux couleurs du comte d'Artois, poursuivirent et tuèrent les protestants et les anciens jacobins. A Avignon, sous la conduite d’un nommé Pointu et d’un soi-disant major Lambot, les maisons des bonapartistes furent saccagées, des dizaines de personnes immolées, on parle même de centaines, dont un invalide et un boulanger que l’on échauda dans son pétrin ; les débiteurs se dégagèrent de leurs dettes en précipitant leurs créanciers dans le fleuve ; c’est dans cette ambiance survoltée que le maréchal Brune, qui avait pourtant fait sa soumission au roi, fut assassiné par des forcenés. On reprochait faussement à Brune, authentique républicain plutôt que bonapartiste, d’avoir porté la tête de la princesse de Lamballe au bout d’une pique ! Les autorités constituées, dont le préfet royal nouvellement nommé, Mr de Saint Chamans, s’efforcèrent en vain de sauver le maréchal. Comme on craignait la désapprobation de Paris, on maquilla cet assassina en suicide.

Les émeutiers n’omirent pas de piller les bagages du maréchal. Le corps de Brune fut jeté dans le Rhône, il surnagea et fut accablé d’une grêle de coups de fusil ; retiré du fleuve en aval et inhumé par des mains pieuses, il fut déterré puis enterré à nouveau, dans les fossés d’un château, où il demeura deux ans, avant d’être ramené à sa veuve dans une caisse à savon, afin de passer inaperçu. Pendant quelques mois, l’occupation autrichienne calma les excités ; un officier autrichien affirma alors, qu’à tout prendre, il préférait les officiers de Napoléon aux nobles français ramenés dans les fourgons de son armée ! Comme les massacres de septembre, ces atrocités ne furent pas commises uniquement par la lie de la populace, mais par de bons bourgeois et des aristocrates parmi lesquels les femmes n’étaient pas absentes. Et le tout se termina dans une ambiance festive qui rappelait le sabbat des esprits champêtres (carimantran).

La seconde terreur blanche fut certainement plus terrible que la première. A Montpellier, où l’annonce de l’abdication de l’Empereur entraîna un choc sanglant entre les royalistes et la garnison encore bonapartiste, plus d’une centaine de personnes périrent dans les orgies sanglantes qui suivirent. A Uzès, une douzaine.

La seconde terreur blanche fut certainement plus terrible que la première. A Montpellier, où l’annonce de l’abdication de l’Empereur entraîna un choc sanglant entre les royalistes et la garnison encore bonapartiste, plus d’une centaine de personnes périrent dans les orgies sanglantes qui suivirent. A Uzès, une douzaine.

La paix civile menacée

A Nîmes, le changement de régime, mal accepté d’abord par une fraction de l’armée, opposa celle-ci aux royalistes, avant l’évacuation de la place par les troupes désarmées qui furent impitoyablement massacrées (plus de trente morts). On vit réapparaître les antagonismes religieux ; les protestants, soit le tiers environ de la population du Gard, avait accueilli avec joie le retour de l’Empereur ; ils furent à nouveau la cible de la majorité catholique ; il est vrai que, pendant les Cent jours, ils s’étaient livrés à des voies de fait sur les miquelets du duc d’Angoulême, notamment à Arpaillargues (2 morts) ; les villages restaient divisés et les voyageurs étaient bien avisés de posséder un jeu de cocardes pour en changer prestement avant d’y pénétrer selon qu’ils étaient bonapartistes ou royalistes ! L’armée royaliste de Beaucaire, une cohue vêtue d’uniformes hétéroclites volés aux soldats tués, pilla, assassina à tort et à travers, même des royalistes, et châtia les femmes calvinistes en relevant leurs jupes et en les fustigeant avec des battoirs ornés de fleurs de lys (incidents minimisés par les royalistes) !

C’est à ce moment que s’illustra Trestaillons, qui s’appelait en réalité Jacques Dupont ; il devait, dit-on, son surnom au fait qu’il prétendait couper les bonapartistes en trois morceaux mais d’autres affirment qu’il lui venait seulement des trois taillons de vigne qu’il possédait ; ce portefaix, à la tête de bandes armées, fit assassiner de nombreux protestants, beaucoup d’autres furent persécutés et plusieurs milliers s’enfuirent ; paradoxalement les seuls refuges à peu près sûrs étaient les prisons ; cependant, celles-ci furent vidées et leurs occupants exterminés. Trestaillons était secondé par deux acolytes, les sieurs Truphémy et Servan ; ces personnages variaient les réjouissances, en incendiant et dansant autour du brasier, pillant, coupant les oreilles ou tuant, parfois en brûlant vives leurs victimes. Après avoir chassés de leur logement les protestants bonapartistes, on y logeait sa famille ! On alla jusqu’à déterrer les ancêtres des mauvais pensants pour mettre leurs corps à l’encan. Il fallut recourir aux troupes étrangères pour ramener le calme ; les Autrichiens fusillèrent une vingtaine d’émeutiers, mais pas les chefs.

Pour faire bonne mesure, ils réduisirent ensuite les habitants de la Gardonnenque qui, étant protestants, avaient pris les armes pour se défendre ; une soixantaine d’entre ces derniers furent passés par les armes sous l’inculpation de rébellion. Après le départ des Autrichiens, la fermentation reprit, encouragée semble-t-il par les consignes du Pavillon de Marsan, siège du comte d’Artois, futur Charles X, malgré le désaveu du roi. Le général Le Pelletier de Lagarde essaya de rétablir l’ordre, secondé par le duc d’Angoulême ; les temples protestants furent rouverts ; mais, le 12 octobre, une violente émeute éclata et triompha ; le général fut grièvement blessé par un forcené ; trois protestantes furent violées ; le duc d’Angoulême parvint à ramener un semblant de calme mais la paix civile n’était pas assurée pour autant ; l’égarement des royalistes était tel que certains d’entre eux, trouvant Louis XVIII trop mou, rêvaient de se soumettre à Ferdinand VII d’Espagne ! L’assassin du général de Lagarde ne fut pas puni malgré l’indignation du duc de Richelieu ami de cet officier irréprochable. Trestaillons échappa à toute peine et refusa de quitter Nîmes, comme le lui demandait le préfet ; Truphémy fut condamné à mort et sa peine commuée en travaux forcés ; Servan fut guillotiné pour un meurtre dont il était innocent ! Par comparaison, huit bonapartistes mêlés au massacre d’Arpaillargues, qui vit périr seulement deux royalistes, il est vrai dans d’affreux supplices, furent condamnés, dont un vieillard et deux femmes. Le nombre des victimes dans le Gard est difficile à établir les estimations variant de quelques dizaines à plusieurs centaines.

Trestaillons était cependant dépassé en cruauté par Quatretaillons d’Uzès, un certain Graffand, ancien soldat, puis garde champêtre et miquelet du duc d’Angoulême en 1815, qui s’entourait, comme Trestaillons, d’une bande d’énergumènes sanguinaires prêts à commettre tous les crimes ; il fusilla, au nom de la justice populaire, des prisonniers tant catholiques que protestants ; fit régner la terreur dans les villages et se livra à d’ignobles moqueries sur les cadavres des malheureux qu’il venait d’assassiner ; gracié une première fois, il fut inquiété à nouveau par la justice pour un délit de droit commun, commis en 1819, et fut condamné à mort par contumace par la cour de Riom, en 1821 ; quinze meurtres lui furent imputés avec certitude sans compter les autres. Tout le Midi de la France fut secoué par la tempête et, à part quelques îlots, comme Montauban où le préfet, Mr de Rambuteau, fit preuve de fermeté et de courage, les autorités se laissèrent presque partout déborder.

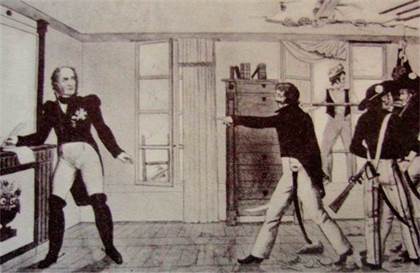

L’assassinat du général Ramel

A Toulouse, lors du retour de l’usurpateur, Vitrolles, homme de confiance du comte d’Artois, arma une cohorte de verdets appelés ainsi parce que leur cocarde blanche était ornée d’un liseré vert. La population était franchement royaliste. Après la seconde abdication de Napoléon, des incidents sanglants opposèrent la troupe aux partisans de la Restauration ; l’armée fut contrainte de quitter la ville qui fut livrée aux verdets. Les plus exaltés rêvaient la création d’un royaume d’Aquitaine dont le monarque serait le comte d’Artois, appuyé par les troupes de Ferdinand VII. La présence du duc d’Angoulême retint toutefois jusqu’à la mi-août les monarchistes dans le devoir. Après, les sociétés secrètes prirent la situation en main tandis que les verdets, que l’on ne soldait plus, commençaient à s’impatienter. Les nominations de Mr de Rémusat, comme préfet, du général Ramel, comme adjoint du maréchal Pérignon chargé du maintien de l’ordre, et de Mr de Castellane, à la tête de la garde nationale, furent reçues comme des provocations. Les sociétés secrètes refusaient d’obéir à Paris et les verdets exigeaient d’être soldés ; pour obtenir gain de cause, ils ne voyaient qu’un moyen : faire peur ! Le maire Malaret, menacé, préféra céder la place à Mr de Villèle, futur ministre ; Rémusat ne se laissa pas intimider, Ramel non plus : il avait d’ailleurs reçu l’ordre de dissoudre les verdets.

Le 15 août, après un dîner bien arrosé, les conjurés se rendirent sous les fenêtres de Ramel où ils enivrèrent les soldats de garde. Le général absent, averti des événements qui se préparaient, regagna son logis sous les invectives et les menaces. Le soldat de garde à sa porte fut abattu d’un coup de baïonnette tandis qu’un coup de pistolet atteignait Ramel au bas-ventre. Le blessé fut monté dans son appartement par les quelques personnes qui l’accompagnaient. Les émeutiers exigeaient qu’il soit jeté par la fenêtre pour être achevé. La porte menaçant d’être enfoncée, les deux ou trois individus présents coururent se cacher. Ramel se traîna comme il put jusque chez un voisin ; celui-ci refusa de le recevoir. Dehors, les verdets excitaient la foule en prétendant que le général avait fait tirer sur le peuple alors qu’ils étaient les seuls à avoir fait usage de leurs armes.

Cependant le colonel Ricard, un chirurgien et un commissaire de police, arrivèrent et, guidés par les traces de sang, ils retrouvèrent le général dans un grenier. Le chirurgien pansa le blessé tandis que des gardes-nationaux et des gendarmes arrivaient sur la place ; cette troupe ne fit rien pour empêcher les émeutiers d’enfoncer les barrières dressées pour les séparer de leur proie. Les forcenés se jetèrent sur le général blessé, lui arrachèrent un œil, le frappèrent de plusieurs coups d’armes blanches, en ayant soin de ne pas le tuer, pour faire durer le plaisir ; rien ne fut épargné : son uniforme, qui gisait sur une chaise, fut lacéré au sabre. Ramel ne mourut que le lendemain, affreusement mutilé, dans d’horribles souffrances. Il avait pourtant été déporté en Guyane, lors du coup d’Etat de fructidor, à cause de ses opinions royalistes, et il ne cachait pas son soutien à Louis XVIII ; son unique tort était d’avoir obéi aux ordres du roi en refusant de solder les verdets !

Louis XVIII, dont l’autorité dans cette affaire avait été bafouée, exigea en vain la punition d’un attentat qui menaçait l’unité du royaume. En 1816, l’appartement du magistrat qui instruisait l’affaire, Mr de Caumont, fut visité, six cents francs subtilisés et beaucoup de documents utiles à l’enquête emportés ; celle-ci n’aboutit à rien. En 1817, trois des meurtriers de Ramel furent bien traduits devant la cour prévôtale, tribunal d’exception qui sévissait contre les bonapartistes, mais, malgré un réquisitoire sévère du procureur du roi, traité pour l’occasion de jacobin par l’auditoire, les prévenus ne furent condamnés, comme à contrecœur, qu’à des peines minimes. Pérignon, supérieur hiérarchique de Ramel, non seulement ne se montra pas le jour du drame, mais, le lendemain, il écrivit à Paris qu’il était contraint de remplacer son adjoint malade ; la pusillanimité du vieux maréchal fut récompensée comme elle le méritait par un exil dans ses terres. Et, pour joindre l’hypocrisie à l’horreur, on réserva au général martyr des obsèques solennelles auxquelles certains de ses bourreaux osèrent assister. Cette affaire resta emblématique de l’état d’esprit qui régnait alors.

On doit pourtant signaler qu’en Vendée, où une armée royale s’était opposée pendant les Cent Jours aux troupes impériales, dès l’abdication de Napoléon, les royalistes offrirent de s’unir à leurs adversaires pour défendre la France contre les envahisseurs. Belle preuve de civisme alors que, plus au sud, on pensait à dépecer le royaume. Dans l’ouest, il n’y eut guère qu’à Nantes que le vicomte de Cardaillac mérita l’appellation de « Carrier blanc », assez injustement d’ailleurs car, s’il persécuta, il ne tua point. En Normandie, le préfet fut bien un moment menacé par une bande de forcenés qui déchirèrent les ordres venus de Paris, mais Caen n’était pas loin de la capitale, les nouvelles circulaient vite et tout rentra rapidement dans l’ordre. Dans le Centre, les brigands de la Loire, comme on appelait les survivants de l’armée impériale, furent souvent menacés, surtout lorsqu’ils regagnaient seuls leurs foyers ; mais, lorsqu’ils étaient en troupe, il leur suffisait de prendre une attitude ferme pour que leurs adversaires s’égaillent comme une volée de moineaux.

La seconde terreur blanche institutionnelle : les Cours prévôtales

Si, comme on vient de le voir, une justice dévoyée et désordonnée caractérisa la terreur blanche, le second épisode de celle-ci fut différent du premier. Ce second épisode prit en effet aussi un caractère institutionnel et régulier avec la condamnation à des peines de prison ou à la mort de plusieurs officiers supérieurs (19 généraux) dont certains réussirent à échapper à la sentence tandis que d’autres la subissaient. Des tribunaux d’exception, les Cours prévôtales, furent instituées, reflets en quelque sorte des tribunaux révolutionnaires. La presse exigeait sans nuance dans ses colonnes le châtiment des coupables, vouant les uns à la mort et les autres à la déportation en Sibérie ! Il en fut même qui s’en prirent au roi jugé trop clément pour avoir promis le pardon, lors de son retour à Cambrai, promesse qu’il ne put tenir. La terreur légale était encouragée par les étrangers qui souhaitaient donner une leçon aux Français et aussi les dépouiller d’une partie des œuvres d’art qu’ils possédaient, lesquelles n’avaient d’ailleurs pas toujours été acquises honnêtement.

C’est dans cette atmosphère de vengeance que Fouché, ex-régicide pour l’instant ministre, prépara les listes de proscription, dans lesquelles il n’oublia aucun de ses anciens amis sans se douter peut-être qu’il les rejoindrait un peu plus tard ! Fidèle à la politique de la terreur jacobine, Fouché jeta du lest à l’opinion en traduisant devant la justice les plus coupables afin de mettre fin aux troubles qui ensanglantaient le sud de la France et pour calmer les fureurs de la réaction. L’arbitraire qui présida au choix de ceux qui devaient payer pour tous contribua certainement à discréditer la monarchie et à préparer 1830. Beaucoup pardonnaient aux révolutionnaires de s’être montrés cruels en raison de leur manque d’éducation ; une telle excuse ne tenait pas lorsque des gens bien nés se livraient aux mêmes errements. A la cruauté s’ajoutait l’hypocrisie ; pour reprendre un trait d’humour noir de l’époque, on proclama bientôt une amnistie dont tout le monde était exclu ! Les arguties juridiques des notables avaient simplement remplacé la fureur révolutionnaire du peuple. Et la chambre introuvable, composée majoritairement de frénétiques, prolongea une situation que le premier moment seul aurait pu excuser.

Les condamnations à mort des militaires

Venons-en aux exécutions. Les frères Constantin et César de Faucher, natifs de La Réole, deux jumeaux, plutôt républicains modérés que bonapartistes, furent juridiquement assassinés à Bordeaux où la population, gagnée par le courage dont fit preuve la duchesse d’Angoulême, lors du retour de l’Usurpateur, se montrait royaliste mais sans verser pourtant dans les excès autrement qu’en paroles ; l’arrestation rocambolesque et tragique des deux frères, pour d’insignifiantes peccadilles, se déroula dans une atmosphère de guerre civile qui rappela que Bordeaux n’était pas si loin de Toulouse ; les deux frères, à qui l’on ne pouvait reprocher que leurs opinions, ne trouvèrent aucun avocat pour les défendre, même parmi leurs amis, et on alla jusqu’à emprisonner un témoin à décharge ! En cassation, leur avocat, commis d’office, au lieu de défendre ses clients, s’excusa auprès du tribunal d’avoir été choisi pour cet office ! Le jour de l’exécution on mena les condamnés longuement à pied, pendant une heure, au lieu du supplice afin de donner des gages aux ultras ; mais, si leur fusillade excita un moment le délire des ultras, leur contenance ferme et leur noble attitude émurent beaucoup de spectateurs et ne tarda pas à susciter le mépris des honnêtes gens.

Venons-en aux exécutions. Les frères Constantin et César de Faucher, natifs de La Réole, deux jumeaux, plutôt républicains modérés que bonapartistes, furent juridiquement assassinés à Bordeaux où la population, gagnée par le courage dont fit preuve la duchesse d’Angoulême, lors du retour de l’Usurpateur, se montrait royaliste mais sans verser pourtant dans les excès autrement qu’en paroles ; l’arrestation rocambolesque et tragique des deux frères, pour d’insignifiantes peccadilles, se déroula dans une atmosphère de guerre civile qui rappela que Bordeaux n’était pas si loin de Toulouse ; les deux frères, à qui l’on ne pouvait reprocher que leurs opinions, ne trouvèrent aucun avocat pour les défendre, même parmi leurs amis, et on alla jusqu’à emprisonner un témoin à décharge ! En cassation, leur avocat, commis d’office, au lieu de défendre ses clients, s’excusa auprès du tribunal d’avoir été choisi pour cet office ! Le jour de l’exécution on mena les condamnés longuement à pied, pendant une heure, au lieu du supplice afin de donner des gages aux ultras ; mais, si leur fusillade excita un moment le délire des ultras, leur contenance ferme et leur noble attitude émurent beaucoup de spectateurs et ne tarda pas à susciter le mépris des honnêtes gens.

Le colonel Charles de Labédoyère, impétueux bonapartiste qui avait amené son régiment à Napoléon dans les Alpes, fut exécuté à Paris, malgré les supplications de sa famille royaliste ; prévenu du sort qui l’attendait, le jeune colonel eût pu fuir mais, après une tentative, il tergiversa pour finalement se refuser à quitter sa femme et son enfant ! Decazes profita de son arrestation pour ourdir une machination contre Fouché dont il briguait la place ; pour cette fois, l’ancien secrétaire de Madame mère, jeune et fringant favori de Louis XVIII, échoua mais ce n’était que partie remise et le ministre de la police régicide fut bientôt contraint à l’exil. La veuve de La Bédoyère fut condamnée à payer la gratification allouée aux soldats qui fusillèrent son mari. Les ultras exultèrent et Chateaubriand lui-même exhorta le roi à la fermeté ; mais Mme de Krudener, égérie de l’empereur Alexandre, prit le deuil du beau colonel.

Le maréchal Ney fut arrêté dans le Cantal, où il s’était réfugié, après avoir vainement tenté de se faire tuer à Waterloo ; son arrestation troubla Louis XVIII qui, plus sagace que les ultras, devinait que la condamnation à mort inévitable du héros de la retraite de Russie porterait un coup terrible à la monarchie renaissante ; pour réclamer la mort du maréchal, le faubourg Saint-Germain se montra encore plus féroce que le faubourg Saint-Antoine en 1793. Le conseil de guerre, composé de militaires, se récusa ; ce fut la Chambre des Pairs, dont Ney était membre, qui le condamna, à l’exception du duc de Broglie. Le maréchal fut officiellement fusillé en catimini avenue de l’Observatoire, là où s’élève aujourd’hui sa statue ; mais certains pensent que cette exécution ne fut qu’un simulacre et qu’il mourut aux Etats-Unis où une tombe porte son nom, à Brownsville, en Caroline du Nord.

Quoi qu’il en soit, cet événement éloignait encore plus l’armée du nouveau régime. A ce propos, on ne peut passer sous silence l’attitude courageuse du maréchal Moncey qui, sollicité de présider le Conseil de guerre chargé de condamner le héros de la retraite de Russie, se récusa dans une lettre pleine de dignité, ce qui lui attira l’inimitié des ultras, la perte de son grade de maréchal et trois mois d’arrêt à la forteresse de Ham. Mais, en contrepartie, sa noble attitude lui valut les égards des officiers prussiens chargés de sa garde lesquels lui donnèrent chaque soir l’aubade jusqu’à la fin de sa détention ! En 1823, lors de l’intervention en Espagne, le roi rappela d’ailleurs Moncey et lui confia le commandement en chef du 4ème corps d’armée destiné à envahir la Catalogne.

Quoi qu’il en soit, cet événement éloignait encore plus l’armée du nouveau régime. A ce propos, on ne peut passer sous silence l’attitude courageuse du maréchal Moncey qui, sollicité de présider le Conseil de guerre chargé de condamner le héros de la retraite de Russie, se récusa dans une lettre pleine de dignité, ce qui lui attira l’inimitié des ultras, la perte de son grade de maréchal et trois mois d’arrêt à la forteresse de Ham. Mais, en contrepartie, sa noble attitude lui valut les égards des officiers prussiens chargés de sa garde lesquels lui donnèrent chaque soir l’aubade jusqu’à la fin de sa détention ! En 1823, lors de l’intervention en Espagne, le roi rappela d’ailleurs Moncey et lui confia le commandement en chef du 4ème corps d’armée destiné à envahir la Catalogne.

Mouton-Duvernet, qui n’avait pourtant rallié Napoléon que contraint et forcé, n’avait pas participé à la campagne de Belgique et avait même calmé les soldats qui refusaient de reprendre la cocarde blanche, fut fusillé à Lyon, après avoir été caché dans sa maison par le vicomte de Meaux, maire royaliste de Montbrison. Les dames lyonnaises de la bonne société saluèrent ce triomphe de la monarchie en allant danser sur les lieux du supplice et les messieurs dévorèrent un foie de mouton préalablement lardé de coups de couteau. On croirait presque relater des scènes de cannibalisme !

Chartran fut fusillé à Lille. Travot fut condamné à mort sous l’inculpation stupéfiante d’avoir fait preuve de modération lors de la campagne de 1815, en Vendée, contre les troupes royalistes ; ses avocats furent sanctionnés pour l’avoir défendu. Cependant, les bourgeois bretons, qui avaient la tête près du chapeau rond, s’indignèrent et menacèrent de se soulever si la sentence était exécutée ; cela donna à réfléchir en haut lieu et le vieux général vit sa peine commuée en vingt ans de prison : il eut le temps d’y sombrer dans la folie ! Le général de Belle, disgracié sous l’Empire et rappelé pendant les Cent Jours, après que ses offres de service eussent été repoussées par la première Restauration, vit également sa peine de mort commuée en dix ans de prison, sur l’intervention du duc d’Angoulême qu’il avait combattu en 1815. Le général Gruyer, blessé en 1814, fut condamné à mort, mais sa peine fut commuée en dix ans de prison.

Le général Boyer fut aussi condamné à mort, pour avoir défendu la Guadeloupe contre les Anglais, mais on ne l’exécuta pas. Le général Bonnaire, un infirme, fut condamné à la dégradation au pied de la colonne Vendôme, pour n’avoir pas pu empêcher le meurtre par un de ses soldats d’un espion ; il mourut en prison et le soldat impulsif fut passé par les armes. Drouot, le sage de la Grande Armée, se constitua lui-même prisonnier et, contre l’attente des ultras, le Conseil de guerre l’acquitta car, ayant suivi l’Empereur à l’île d’Elbe, il n’avait pas pu trahir le roi et n’avait, au contraire, fait qu’obéir à son prince dont, au surplus, il n’approuvait pas l’entreprise de reconquête du trône ; le roi lui signifia lui-même qu’il ne ferait pas appel de cette sentence. Cambronne, l’homme qui répondit si énergiquement à Waterloo, fut lui aussi acquitté, après la plaidoirie passionnée du jeune avocat royaliste Berryer, à la grande indignation des ultras.

Le maréchal Davout, qui avait eu la hardiesse de défendre ses subordonnés et de s’opposer à la mise en accusation du maréchal Ney, fut privé de traitement, ruiné et condamné à une résidence forcée à Louviers. Masséna fut insulté publiquement ; on l’accusa de rapines, ce qui était exact, et de trahison, ce qui était faux ; on lui enleva son bâton de maréchal, mais il fallut le lui restituer au moment de ses obsèques sous la menace d’y voir figurer celui de l’Empire semé d’abeilles d’or. Soult, qui craignait le pire, se réfugia dans le grand duché de Berg sous un déguisement. Il faudrait plusieurs volumes pour raconter les évasions, émouvantes ou rocambolesques, d’officiers et de soldats qui ne devaient bien souvent qu’au hasard leur service dans l’armée impériale des Cent Jours.

Les persécutions des civils et des militaires

A côté des militaires, des civils furent aussi persécutés et condamnés à mort, dont Lavalette, ancien ministre des Postes que sa femme fit évader de prison en prenant sa place, avec la complicité de militaires anglais ; elle en devint folle. Mais cette évasion montra clairement que la majorité des Français ne penchait pas du côté des ultras tant fut grand le nombre de ceux qui s’en réjouirent, y compris dans les rangs de la noblesse. L’épuration ne touchait pas seulement l’armée et les classes sociales élevées. Dans la Sarthe, quatre personnes furent condamnées à mort pour avoir désarmé des chouans. A Montpellier, cinq gardes nationaux furent guillotinés pour avoir dispersé un rassemblement royaliste. A Carcassonne, le chirurgien Baux, le soldat Gardé et une autre personne, victimes d’une sordide machination, furent décapités ; mais leurs bourreaux, assignés par Gardé au tribunal de Dieu, ne leur survécurent pas longtemps : l’un mourut de maladie et l’autre se suicida.

A côté des militaires, des civils furent aussi persécutés et condamnés à mort, dont Lavalette, ancien ministre des Postes que sa femme fit évader de prison en prenant sa place, avec la complicité de militaires anglais ; elle en devint folle. Mais cette évasion montra clairement que la majorité des Français ne penchait pas du côté des ultras tant fut grand le nombre de ceux qui s’en réjouirent, y compris dans les rangs de la noblesse. L’épuration ne touchait pas seulement l’armée et les classes sociales élevées. Dans la Sarthe, quatre personnes furent condamnées à mort pour avoir désarmé des chouans. A Montpellier, cinq gardes nationaux furent guillotinés pour avoir dispersé un rassemblement royaliste. A Carcassonne, le chirurgien Baux, le soldat Gardé et une autre personne, victimes d’une sordide machination, furent décapités ; mais leurs bourreaux, assignés par Gardé au tribunal de Dieu, ne leur survécurent pas longtemps : l’un mourut de maladie et l’autre se suicida.

A la fin de 1815, on comptait près de 3000 prisonniers politiques dans les geôles françaises. Neuf mille condamnations politiques furent prononcées par les cours d'assises, les conseils de guerre, les tribunaux correctionnels et les cours prévôtales. L’épuration enfin frappa des milliers de personnes du sommet de la hiérarchie sociale jusqu’à sa base. Pour échapper au bourreau, beaucoup de Français compromis se réfugièrent à l’étranger, en Europe et en Amérique où certains combattirent dans les rangs des libérateurs des colonies espagnoles. C’est ainsi que le maréchal Grouchy, qui s’était illustré dans la défaite du duc d’Angoulême en 1815 et avait si cruellement manqué à Waterloo, se réfugia aux Etats-Unis où se trouvait aussi Joseph Bonaparte, ancien roi d’Espagne, ainsi que les généraux Clausel, Vandamme, Lallemand, Lefebvre-Desnouettes, Rigau... et 25000 autres Français rescapés de diverses proscriptions. Beaucoup d’autres exilés, tant civils que militaires, se dispersèrent à travers l’Europe, en Belgique, en Angleterre, en Suisse, en Allemagne et dans les possessions autrichiennes. Le grand peintre David mourut ainsi en exil, et Fouché aussi, parmi beaucoup d’autres.

Louis XVIII, qui n’approuvait pas les excès de la terreur blanche, fut contraint assez rapidement de renvoyer la chambre introuvable qu’il estimait plus dangereuse qu’utile à la Restauration. En 1816, le pouvoir royal décida de dissoudre les associations qui s’étaient formées, soi-disant pour le défendre, lesquelles se livraient à des extorsions de fonds pour soutenir leurs séides traduits devant les tribunaux. Un point doit être souligné : les armées étrangères qui occupaient alors la France, et étaient donc responsables de sa sécurité, paraissent n’être intervenues qu’épisodiquement pour maintenir l’ordre et ramener les excités à la raison, même si l’Angleterre s’inquiéta du sort réservé aux protestants et si des officiers de cette nation contribuèrent efficacement à soustraire Lavalette à l’échafaud. Comment le pouvoir royal aurait-il pu contenir les passions alors que la seule force capable de s’opposer à elles, l’armée, avait été licenciée ? Il appartenait évidemment aux troupes alliées d’assurer la transition et elles ne s’engagèrent que trop tardivement et très insuffisamment. Mais il faut reconnaître à leur décharge que peu d’exactions furent commises au nord et à l’est où elles furent présentes dès les lendemains de Waterloo.

Les suites de la seconde terreur blanche

En 1815, la désorganisation de la société française était telle qu’elle ouvrait un vaste champ d’exercice à des forbans de toute espèce. On se bornera à ne citer qu’un exemple, mais il fut loin d’être unique. Un soi-disant comte de Sainte-Hélène, bagnard en rupture de ban à la tête d’une bande de voleurs, réussit à s’introduire dans la Garde nationale ; invité dans les meilleures maisons, il en profitait pour préparer les exploits de ses affidés qui les pillaient quelques temps plus tard !

Contrairement à ce qu’espéraient les ultras, la terreur blanche ne consolida nullement la paix civile ; au contraire, elle approfondit encore le fossé entre la France émigrée et la France révolutionnaire. En 1816, éclata un coup de tonnerre à Grenoble : la conspiration de Didier, qui ne fut peut-être pas étrangère à la sévérité dont firent preuve les tribunaux à l’encontre de Mouton-Duvernet et de Chabran exécutés cette année là.

Avant l’équipée de Didier, divers incidents avaient émaillé le retour du drapeau blanc en Isère, région qui s’était illustrée lors du vol de l’aigle ; les villageois n’hésitaient pas à affronter la maréchaussée pour protéger les leurs. On ne sait trop pour qui complotait Didier ; cet ancien avocat, professeur de droit, éphémère membre du Conseil d’Etat, industriel failli, avait successivement adhéré à toutes les causes avant de les combattre. Il ne prononçait le nom de Napoléon que du bout des lèvres et pour convaincre les demi-soldes ; on soupçonna Fouché de l’avoir manipulé pour le compte du duc d’Orléans. Quoi qu’il en soit, il tissa avec fougue son réseau autour de Grenoble au début de 1816 et parvint même à convaincre les douaniers d’y participer.

Début mai 1816, les comploteurs profitèrent du départ de l’armée de Grenoble, pour faire la haie sur le passage de Marie-Caroline de Naples qui venait épouser son cousin le duc de Berry, fils du comte d’Artois, pour déclencher le mouvement au nom de Napoléon II, supposé être en chemin, appuyé par les puissances de l’Europe, à l’exception de l’Angleterre accusée de dominer la France après avoir déporté Napoléon à Sainte-Hélène. Mais les atermoiements de Didier, ses hésitations à se prononcer clairement pour l’Empereur, avaient jeté le trouble parmi ses affidés : les douaniers et d’autres aussi firent défection. Mal conduite, la prise d’armes ne fut qu’une échauffourée qui fit six victimes dans les rangs des insurgés et aucune dans ceux des forces de l’ordre.

Le général Donnadieu, un mauvais sujet, ancien des colonnes infernales de Turreau en Vendée, converti au royalisme intransigeant, gonfla l’affaire pour se faire mousser. La Cour prévôtale condamna trois prisonniers à mort et proposa l’un des trois à la clémence du roi ; ce verdict clément fut dû à l’influence du prévôt, un royaliste philosophe, Planta, et du procureur du roi Mallein qui, jugés trop timorés, furent menacés de révocation. Donnadieu et le préfet Montlivault, qui se détestaient, surenchérissaient pour se faire bien voir affolant le gouvernement par des informations toutes plus exagérées les unes que les autres. Le département de l’Isère fut mis en état de siège et une punition exemplaire des mutins fut exigée. Fort des ordres venus de la capitale, Donnadieu dessaisit la Cour prévôtale et nomma des Commissions militaires, parfaitement contraires à la Charte, chargées de châtier de manière expéditive les rebelles. Les accusés furent jugés en bloc et la parole pratiquement retirée à la défense. Sur les trente accusés de la première fournée, seize furent condamnés à mort et quatorze furent fusillés ; Donnadieu prit sur lui d’en gracier deux à la demande d’une notabilité ! Quelques jours plus tard, sept autres personnes furent passées par les armes, le gouvernement ayant refusé la grâce, sans la soumettre au roi, malgré les interventions du duc de Richelieu ! Quelques jours plus tard, une autre personne fut guillotinée.

Le général Donnadieu, un mauvais sujet, ancien des colonnes infernales de Turreau en Vendée, converti au royalisme intransigeant, gonfla l’affaire pour se faire mousser. La Cour prévôtale condamna trois prisonniers à mort et proposa l’un des trois à la clémence du roi ; ce verdict clément fut dû à l’influence du prévôt, un royaliste philosophe, Planta, et du procureur du roi Mallein qui, jugés trop timorés, furent menacés de révocation. Donnadieu et le préfet Montlivault, qui se détestaient, surenchérissaient pour se faire bien voir affolant le gouvernement par des informations toutes plus exagérées les unes que les autres. Le département de l’Isère fut mis en état de siège et une punition exemplaire des mutins fut exigée. Fort des ordres venus de la capitale, Donnadieu dessaisit la Cour prévôtale et nomma des Commissions militaires, parfaitement contraires à la Charte, chargées de châtier de manière expéditive les rebelles. Les accusés furent jugés en bloc et la parole pratiquement retirée à la défense. Sur les trente accusés de la première fournée, seize furent condamnés à mort et quatorze furent fusillés ; Donnadieu prit sur lui d’en gracier deux à la demande d’une notabilité ! Quelques jours plus tard, sept autres personnes furent passées par les armes, le gouvernement ayant refusé la grâce, sans la soumettre au roi, malgré les interventions du duc de Richelieu ! Quelques jours plus tard, une autre personne fut guillotinée.

Grenoble, que la terreur révolutionnaire avait épargnée, était plongée dans la stupeur. Comme Didier courait toujours on menaça ceux qui l’hébergeraient de représailles et de destruction de leur maison ; la région tout entière fut soumise à un régime militaire ; on fusilla à vue les suspects sortant de chez eux pour satisfaire un besoin pressant ; on tira comme un pigeon un bonhomme réfugié sur son toit, lequel mourut tandis qu’on le transportait en charrette devant le juge ; on pilla les caves des suspects et on déroba leur argent ; on promit la sauvegarde à un militaire qui n’avait pas participé au mouvement afin qu’il se livrât et qu’on pût le déporter plus facilement... L’épilogue de cette affaire, rocambolesque autant que tragique, se déroula le 10 juin lorsque Didier, trahi par la famille de deux de ses compagnons à qui l’on promit la vie sauve, gravit les marches de l’échafaud en face de la maison de son gendre. Ce fut la dernière exécution ; il n’y eut plus après que des condamnations à des peines de prison. Accablés par le sort autant que par le mépris public, ceux qui avaient livré Didier ne profitèrent pas de leur trahison et périrent misérablement ; quant à Donnadieu, compromis dans la conspiration de Lyon en 1817, rappelé à Paris, il versa si complètement dans l’outrance ultra que cela finit par lui valoir la prison.

Les provocations de Canuel à Lyon

En 1817, le général Canuel, gouverneur de la région militaire de Lyon, dont la carrière rappelait celle de Donnadieu, jaloux de la notoriété acquise par ce dernier lors des événements de Grenoble, profita du mécontentement qui régnait parmi la population pauvre du fait d’une disette pour fomenter en sous-main un soulèvement bonapartiste, afin de pouvoir manifester son zèle pour le roi. Le 8 juin, au son du tocsin, la population de quelques villages, travaillée par les émissaires du général, s’insurgea au nom de Napoléon II. Deux cents personnes furent arrêtées à Lyon et trois cents dans les bourgades environnantes ; cent dix huit furent traduites devant les Cours prévôtales ; soixante dix-neuf furent condamnées dont vingt trois à mort ; onze furent exécutées. Les demi-soldes durent apporter la preuve de leur innocence. Canuel plastronnait ; pas pour longtemps. Le général Fabvier, un libéral, aide de camp du maréchal Marmont, et le lieutenant de police Sainneville, chargés de faire la lumière sur cette affaire, dénoncèrent vigoureusement la supercherie. Le préfet Chabrol fut déplacé tandis que les survivants étaient discrètement élargis et que Canuel était astucieusement écarté par une nomination comme inspecteur général de l’infanterie tout en étant gratifié d’un titre de baron. Néanmoins furieux, l’irascible général, qui avait fait ses premières armes en Vendée dans les rangs républicains avant de retourner sa veste, rédigea un libelle contre Favier et Sainneville ; ceux-ci répondirent avec non moins de vigueur. Cette agitation épistolaire faisait l’affaire de Decazes et du roi qui n’étaient pas mécontents de laisser à d’autres le soin de démasquer les ultras auprès de l’opinion publique sans compromettre le gouvernement.

Bien d’autres conspirations visant soit à entretenir l’agitation ultra soit à renverser la branche aînée des Bourbons se succédèrent ; derrière les secondes se profila souvent l’ombre de Lafayette. Un exposé exhaustif de ces tentatives déborderait du cadre de cet article. Les trois glorieuses de 1830 condamnèrent enfin à un nouvel exil celui qui fut le véritable chef des ultras, le roi Charles X. A l’issue de ce survol des terreurs blanches, une question vient naturellement à l’esprit : la monarchie parlementaire aurait-elle pu s’installer durablement en France si la Restauration s’était montrée plus clémente ? Il est évidemment impossible de répondre à cette question d’ailleurs largement vaine. On se bornera à formuler la remarque suivante : il est infiniment plus facile d’entrer dans une période de troubles sanglants que d’en sortir. 1830 prouva, une fois de plus, que l’on ne crée pas impunément des martyrs.

Poète, Passionné d'histoire et grand voyageur, Jean Dif a rédigé des ouvrages historiques et des récits de voyage.(voir son site).

Bibliographie

- 1815 La terreur blanche, de Pierre Triomphe. Privat, 2017.

- La terreur blanche : l'epuration de 1815, de René de La Croix de Castries. Perrin, 1981.

- Les Suites Du Neuf Thermidor; Terreurs Blanches, 1795-1815, de Marc Bonnefoy. Wenworth, 2016.