Guerre de Sécession (Etats-Unis, 1861-1865)

La guerre de Sécession (1861 - 1865) est une guerre civile sanglante qui a opposé les États du Nord aux États du Sud des États-Unis sur fond d'abolition de l'esclavage. En tout, morts et blessés, civils et militaires, se montèrent à plus d’un million de victimes, soit 3% de la population totale du pays. Ce dernier en sortit dévasté, exsangue, avec un coût direct supérieur à 5 milliards de dollars-or rien que pour les dépenses militaires des deux camps – l’équivalent aujourd’hui d’une somme dix fois supérieure. Il mit des décennies à s’en relever complètement, et les conséquences du conflit allaient encore être ressenties, dans la politique intérieure des USA, bien longtemps après, et jusqu’à nos jours.

La guerre de Sécession (1861 - 1865) est une guerre civile sanglante qui a opposé les États du Nord aux États du Sud des États-Unis sur fond d'abolition de l'esclavage. En tout, morts et blessés, civils et militaires, se montèrent à plus d’un million de victimes, soit 3% de la population totale du pays. Ce dernier en sortit dévasté, exsangue, avec un coût direct supérieur à 5 milliards de dollars-or rien que pour les dépenses militaires des deux camps – l’équivalent aujourd’hui d’une somme dix fois supérieure. Il mit des décennies à s’en relever complètement, et les conséquences du conflit allaient encore être ressenties, dans la politique intérieure des USA, bien longtemps après, et jusqu’à nos jours.

Les causes de la guerre de Sécession

On écrit souvent que la guerre de Sécession fut livrée pour ou contre l’esclavage. C’est vrai, mais c’est là une présentation extrêmement simplifiée de ses causes réelles. Ces dernières constituent un enchevêtrement particulièrement complexe, mais fascinant, de facteurs politiques, économiques, sociaux, religieux, philosophiques, dominés par une question centrale : celle de la place et des pouvoirs respectifs de l’État fédéral et des États fédérés, dans le fonctionnement politique interne du pays. Une querelle aussi vieille que les États-Unis eux-mêmes, à laquelle la question de l’esclavage aurait finalement servi de catalyseur. L’historien James McPherson figure parmi les principaux vulgarisateurs de cette idée, la développant en filigrane de son fondamental ouvrage Battlecry of Freedom, publié en 1988.

À l’origine du cataclysme, une question fondamentale de droit constitutionnel : où commençait l’autorité du gouvernement fédéral, et où s’arrêtait celle des États fédérés ? La constitution de 1788, écrite après un âpre débat entre fédéralistes et partisans du « droit des États », restait alors sujette à interprétation. Notamment en ce qui concernait le droit d’un État à quitter la fédération, à faire sécession de l’Union. Certains soutenaient qu’une telle chose était possible, et qu’elle était un moyen d’empêcher le gouvernement fédéral d’imposer aux États des lois dont ils ne voulaient pas. D’autre, à l’inverse, la tenaient pour illégale, affirmant qu’il serait en pareil cas nécessaire de recourir à la force armée pour préserver l’intégrité de l’Union.

Ce problème institutionnel trouva son point de cristallisation dans la question de l’esclavage. Pratiqué dès les débuts de l’ère coloniale, ce dernier avait, dans le Nord, périclité après la fin de la Révolution américaine (1783), pour des raisons idéologiques, religieuses et économiques. De nombreux États l’y avaient aboli. Mais dans le Sud libre échangiste, il devint un pilier de la réussite économique : les exportations de coton rapportaient aux planteurs des fortunes, et la main d’œuvre servile était indispensable à cette prospérité – du moins est-ce là ce qu’en pensaient leurs maîtres.

L’expansion du pays vers l’Ouest, avec notamment l’achat de la Louisiane à la France (1803) et la guerre contre le Mexique (1846-48) propulsa l’esclavage sur le devant de la scène politique. D’un côté, la minorité de Sudistes propriétaires d’esclaves noirs souhaitait coloniser ces nouvelles terres en y important leur mode de vie et leur « institution particulière ». De l’autre, les abolitionnistes, essentiellement nordistes, constituaient un groupe tout aussi minoritaire, mais très actif et de plus en plus influent. Ils entendaient bien s’opposer à l’extension d’une pratique inhumaine.

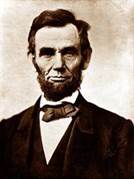

Aux concessions réclamées par les uns répondirent les garanties exigées par les autres, et l’on passa très vite d’un débat passionné à une spirale de violence politique, puis physique. Chacun radicalisa ses positions, et les discours jadis minoritaires gagnèrent en audience. L’élection présidentielle de novembre 1860 mit le feu aux poudres. Nettement plus peuplés, les États du Nord permirent l’élection à la présidence des Etats-Unis d’un abolitionniste modéré, Abraham Lincoln. En réaction, les partisans de la sécession jouèrent des peurs de leurs concitoyens sudistes et parvinrent à leur faire admettre que cette élection signifiait l’abolition prochaine de l’esclavage, et à sa suite, la ruine du Sud.

La Caroline du Sud fut la première à agir, faisant sécession le 20 décembre 1860. Six autres États l’imitèrent et le 4 février 1861, ils constituèrent les États Confédérés d’Amérique. La nouvelle nation entreprit aussitôt d’asseoir sa souveraineté en s’emparant des installations appartenant au gouvernement de Washington. Ceci fut fait sans effusion de sang ; mais une de ces installations, le fort Sumter, situé dans le port de Charleston, refusa de se laisser occuper. Après trois mois et demi de blocus et de vaines négociations, le discours des plus radicaux prévalut et les forces sudistes bombardèrent le fort le 12 avril 1861. Il capitula le lendemain.

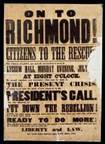

C’était la guerre ouverte : Lincoln appela à la constitution d’une armée de volontaires pour réduire ce qui était perçu dans le Nord comme une rébellion. Le Sud, qui estimait se battre pour sa liberté, fit de même pour se défendre. Il fut rejoint par quatre autres États pratiquant l’esclavage, qui refusèrent de fournir au gouvernement fédéral leur quota de volontaires. Trois autres, Missouri, Kentucky et Maryland, déclinèrent d’envoyer des troupes à qui que ce soit, et les deux premiers se proclamèrent officiellement neutres.

Premières batailles

Les manœuvres politiques et militaires des premiers mois du conflit se concentrèrent sur ces « États-frontières » qui faisaient tampon entre le Nord et le Sud. Le Maryland avait une position stratégique, car il séparait la capitale fédérale Washington du reste de l’Union : après qu’une émeute de sympathisants sudistes eût tenté d’empêcher le passage des troupes nordistes à Baltimore le 19 avril, l’armée fédérale en prit le contrôle militaire.

Bien qu’ayant fait sécession, la Virginie fut elle-même divisée. Les comtés du nord-ouest de l’État, où l’esclavage était peu pratiqué, se réunirent pour contester la sécession ; une offensive nordiste (juin-juillet 1861) permit à l’armée fédérale de prendre le contrôle de la région. Les comtés unionistes allaient pouvoir constituer un territoire à part entière, qui allait ensuite intégrer l’Union en 1863 comme un nouvel État, la Virginie occidentale. Le Tennessee oriental, pro-nordiste, tenta de faire de même mais cette fois, il n’y eut pas d’offensive fédérale pour l’appuyer, et le gouvernement confédéré parvint à conserver le contrôle de la zone.

Le Missouri, pour sa part, avait rejeté la sécession, mais son gouverneur pro-sudiste tenta de faire saisir par sa milice l’arsenal fédéral de St-Louis. Il fut pris de vitesse par l’officier commandant celui-ci, le capitaine (et bientôt général) Lyon, qui après avoir déjoué la manœuvre, envahit le Missouri pour en déposer le gouverneur. L’offensive nordiste permit d’occuper la plus grande partie de l’État, mais elle subit un coup d’arrêt le 10 août 1861 lors de la bataille de Wilson’s Creek, où Lyon trouva la mort.

La neutralité du Kentucky fut quant à elle violée plus tardivement, lorsque les Sudistes occupèrent la ville de Colombus, sur les rives du Mississippi, le 4 septembre. Le gouverneur tenta de préserver la neutralité de son État, mais l’assemblée locale se rangea dans le camp nordiste, et les Fédéraux purent ainsi occuper la plus grande partie de l’État sans rencontrer de résistance, leurs ennemis devant se contenter du sud-ouest de son territoire.

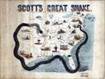

Initialement, le commandement militaire nordiste, conscient de la faiblesse de ses armées inexpérimentées, entend favoriser une stratégie prudente, préférant isoler et étouffer le Sud par le blocus de ses côtes, afin de le couper de sa principale ressource : ses exportations de coton. Ainsi, les deux principales armées se font face, tout près de Washington, dans le nord de la Virginie, sans s’attaquer, se contentant d’entraîner leurs volontaires enthousiastes, mais peu aguerris.

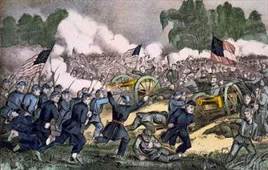

La presse nordiste, toutefois, ne l’entend pas de cette oreille, et pousse à l’offensive. Lincoln cède à cette pression politique et ordonne au chef de sa principale armée, le général McDowell, de marcher sur Richmond – la capitale de la Virginie étant également devenue celle de la Confédération après la sécession de cet État. Son offensive s’achève par un désastre : lors de la bataille de Bull Run (appelée Manassas par les Sudistes), les uniformes Fédéraux sont mis en fuite et refluent en désordre jusqu’à Washington (21 juillet 1861).

Le "plan Anaconda" et l'offensive à l'Ouest

Ce revers cinglant fait comprendre à tous que la guerre sera longue et difficile, et pousse les généraux Nordistes à revenir à leur stratégie initiale. Affinée par le vieux général Scott, elle reposera sur deux piliers : d’une part, le blocus des côtes sudistes, ainsi que l’occupation des ports et des forts côtiers par des opérations amphibies permises par la large supériorité navale nordiste ; et d’autre part, la conquête des principales voies de communication sudistes que constituent le fleuve Mississippi et ses affluents.

Ce « plan Anaconda », qui vise à enserrer et à « étouffer » le Sud à petit feu, sera mis en œuvre dès l’hiver 1861-62, avec l’expansion massive de la marine nordiste et la conquête du littoral de la Caroline du Nord. D’autres opérations du même style viendront tout au long de la guerre, mais la plus importante sera celle qui permettra l’occupation de la plus grande ville de la Confédération, la Nouvelle-Orléans, et de l’embouchure du Mississippi, en avril 1862.

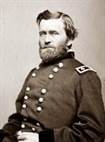

Dans le même temps, une offensive destinée à conquérir le cours du Mississippi par le nord avait débuté en février. Dispersée tout le long de la « frontière » de fait entre le Nord et le Sud, l’armée confédérée fut incapable de résister. Pire, une force de 13.000 hommes fut encerclée dans le fort Donelson et contrainte à la capitulation (16 février 1862), permettant au vainqueur, le général Grant, de se faire un nom.

Celui-ci poursuivit son offensive avec l’appui des flottilles fluviales nordistes, et s’empara rapidement de toute la moitié occidentale du Tennessee. Son adversaire, le général sudiste Albert S. Johnston, le surprit complètement en regroupant discrètement ses forces, puis en contre-attaquant à Shiloh (6-7 avril 1862). Les Sudistes passèrent près d’anéantir l’armée de Grant, mais la mort de leur chef et l’arrivée de renforts nordistes renversa le cours des événements.

Après ces victoires chèrement acquises, les flottilles fluviales nordistes tentèrent de prendre le contrôle définitif du Mississippi, à la fois par le nord et par le sud. Mais elles furent toutes deux stoppées par les fortifications sudistes, la première à Vicksburg, et la seconde à Port Hudson. Il fallut mettre le siège devant cette dernière, tandis qu’une première offensive hivernale contre Vicksburg échoua (décembre 1862).

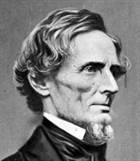

De leur côté, les Confédérés n’étaient pas restés passifs. Dans le cadre d’une stratégie globale visant à la fois à faire basculer les États-frontières dans le camp sécessionniste, et à obtenir l’appui de la France et de la Grande-Bretagne, le président Jefferson Davis ordonna une grande offensive simultanée à la fin de l’été 1862. Les Sudistes envahirent ainsi l’est du Kentucky, mais ne parvinrent pas à soulever la population locale en leur faveur, et furent finalement battus à Perryville le 8 octobre 1862, ce qui les contraignit à abandonner le Kentucky pour de bon. Les autres opérations de cette « triple offensive », dans le Mississippi et le Maryland, échouèrent également.

Les Fédéraux cherchèrent à exploiter ce succès et tentèrent d’anéantir la principale armée sudiste dans le Tennessee. Mais ils furent de nouveau pris en défaut par la contre-offensive sudiste lors de la bataille de Stone’s River, qui fut le plus sanglant combat de la guerre, proportionnellement aux effectifs engagés. Les Nordistes furent un moment menacés d’anéantissement, mais après trois jours de bataille (31 décembre 1862 – 2 janvier 1863), ils parvinrent à se retirer en bon ordre. Durant l’année écoulée, les Fédéraux avaient réalisé des gains substantiels, mais n’avaient pas atteint leur objectif initial de contrôler intégralement le bassin du Mississippi.

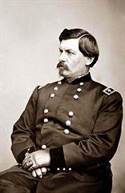

Les troupes nordistes ne restèrent pas pour autant inactives sur le front principal : les deux capitales étaient séparées par moins de 200 kilomètres, et Richmond constituait pour les Fédéraux un objectif symbolique de premier choix. Au lendemain de la défaite de Bull Run, le général McClellan prit le commandement des vaincus, et passa l’automne et l’hiver suivants à en faire une force digne de ce nom, l’armée du Potomac. Malheureusement, si McClellan était un brillant organisateur, c’était en revanche un combattant timoré, et il fallut toute l’insistance de Lincoln pour qu’il consentît à passer à l’offensive.

Bains de sang sur le front Est

Mal renseigné sur la puissance réelle de son adversaire et de ses fortifications autour de Manassas, McClellan tenta de profiter de la supériorité navale de l’Union en débarquant son armée à l’est de Richmond, tout au bout d’une péninsule, en mars 1862. Mais il ne saura pas exploiter cet avantage, perdant un temps précieux à assiéger précautionneusement la ville de Yorktown, puis avançant à tâtons vers l’intérieur des terres. Pendant ce temps, le terrain marécageux et les conditions sanitaires critiques coûtèrent à son armée des milliers de morts de maladie. Cette «campagne de la péninsule» traîna en longueur, et les Sudistes avaient eu tout le temps de se redéployer lorsque les Nordistes approchèrent enfin de Richmond.

Le commandant sudiste, Joseph E. Johnston, tenta de profiter de l’attentisme de McClellan pour l’attaquer. La bataille de Seven Pines/Fair Oaks, livrée les 31 mai et 1er juin 1862, reproduisit quelque peu celle de Shiloh : les succès initiaux des Sudistes furent contrariés par la blessure de leur commandant, avant que l’arrivée de renforts nordistes ne leur permette de rester maîtres du terrain. La bataille eut cependant une conséquence majeure puisque Johnston blessé fut remplacé par Lee, jusque-là peu heureux dans ses commandements successifs.

McClellan, loin d’avoir repris confiance, avait plutôt été échaudé par l’attaque sudiste et demeurait circonspect. Lee décida donc de l’attaquer de nouveau, en profitant du fait que l’armée nordiste se trouvait déployée de part et d’autre d’une rivière en crue. Il passa à l’offensive le 25 juin. Ses attaques furent coûteuses et leurs résultats mitigés, mais McClellan perdit son sang froid et ordonna la retraite, le 1er juillet, après sept jours de bataille.

Acclamé comme le sauveur de Richmond, Lee acquit par cette victoire un prestige immense qui lui permit d’imposer sa vision stratégique : obtenir la reconnaissance des grandes puissances européennes, et leur intervention en faveur de la Confédération, en remportant une grande bataille contre les Nordistes sur leur propre sol. De là naîtra la «triple offensive» du président Davis, où Lee aura pour mission d’envahir le Maryland.

Le général sudiste remportera une nouvelle victoire, éclatante cette fois, à l’endroit même où les Nordistes avaient été battus un an plus tôt : Manassas. Disputée les 29 et 30 août 1862, cette bataille sema la panique à Washington, où l’on craignit que la capitale fût menacée. L’armée du Potomac fut ramenée de Virginie en toute hâte, et se lança à la poursuite de Lee. Informé par un concours de circonstances des véritables intentions de son adversaire, McClellan agit pour une fois de manière décidée, attaquant Lee et lui infligeant une sanglante défaite à Antietam, le 17 septembre 1862.

Le général sudiste remportera une nouvelle victoire, éclatante cette fois, à l’endroit même où les Nordistes avaient été battus un an plus tôt : Manassas. Disputée les 29 et 30 août 1862, cette bataille sema la panique à Washington, où l’on craignit que la capitale fût menacée. L’armée du Potomac fut ramenée de Virginie en toute hâte, et se lança à la poursuite de Lee. Informé par un concours de circonstances des véritables intentions de son adversaire, McClellan agit pour une fois de manière décidée, attaquant Lee et lui infligeant une sanglante défaite à Antietam, le 17 septembre 1862.

Cette victoire remportée sur le sol de l’Union fut décisive sur le plan politique. La menace représentée par l’invasion sudiste du Maryland accrut la résolution des Nordistes de vaincre le Sud. Mais surtout, elle permit à Lincoln de transformer les buts de guerre de l’Union. Il publia peu après une proclamation d’émancipation, qui libérait légalement les esclaves à compter du 1er janvier 1863. Le Nord ne se battait plus seulement pour vaincre la rébellion, mais également pour l’abolition d’une institution barbare, l’esclavage.

En revanche, la bataille d’Antietam coûta son commandement à McClellan, coupable de ne pas avoir su poursuivre l’ennemi après sa victoire. Il fut remplacé par le général Burnside, qui s’efforça tant bien que mal de maintenir la pression sur les armées ennemies. Son attaque frontale à Fredericksburg, le 13 décembre 1862, s’acheva par une cuisante défaite, et une tentative ultérieure pour contourner les positions sudistes fut avortée à cause du mauvais temps (mars 1863), poussant Lincoln à le remplacer par Hooker.

1863 : le tournant de la guerre de Sécession

Le nouveau commandant de l’armée du Potomac attendit le printemps pour reprendre l’offensive. Mais sa tentative pour prendre à revers l’armée ennemie fut déjouée par Lee, qui le prit de vitesse et remporta une nouvelle victoire à Chancellorsville, les 2 et 3 mai 1863. Un succès assombri par la perte du meilleur lieutenant de Lee, « Stonewall » Jackson, qui fut mortellement blessé. Jackson et son talent offensif allait cruellement manquer à l’armée sudiste lors de la campagne suivante : Lee allait en effet réitérer sa stratégie de l’année précédente en envahissant le Nord.

Cette fois, il s’en prend à la Pennsylvanie, un État riche qu’il espère bien piller pour pallier au manque de ravitaillement de ses propres troupes. Hooker le suit mais, incapable de localiser précisément son adversaire pour l’attaquer en force, il se voit remplacé au pied levé par le général Meade. Peu après, les deux armées se rencontrent fortuitement à la bataille de Gettysburg, le 1er juillet. La bataille, âprement disputée, durera trois jours.

Elle fera, en tout, 8 000 hommes tués et 27 000 blessés. Elle sera décisive à tous points de vue : Lee, galvanisé par ses succès précédents, multipliera les attaques pour remporter la victoire sur le sol ennemi qu’il espère tant. Mais les assauts de ses hommes échoueront, et il devra se retirer vers la Virginie. Ayant porté autant de coups qu’elle en a reçus, l’armée sudiste ne sera que mollement poursuivie, mais elle n’a plus les moyens humains et matériels de supporter de telles pertes, et ne pourra plus jamais entreprendre d’opérations offensives d’envergure. L’initiative est passée pour de bon dans le camp nordiste.

Elle fera, en tout, 8 000 hommes tués et 27 000 blessés. Elle sera décisive à tous points de vue : Lee, galvanisé par ses succès précédents, multipliera les attaques pour remporter la victoire sur le sol ennemi qu’il espère tant. Mais les assauts de ses hommes échoueront, et il devra se retirer vers la Virginie. Ayant porté autant de coups qu’elle en a reçus, l’armée sudiste ne sera que mollement poursuivie, mais elle n’a plus les moyens humains et matériels de supporter de telles pertes, et ne pourra plus jamais entreprendre d’opérations offensives d’envergure. L’initiative est passée pour de bon dans le camp nordiste.

L’année 1863 sera tout aussi cruciale dans l’Ouest. Grant reprend dès le mois d’avril son offensive contre Vicksburg, qu’il isole d’abord, à l’issue d’une série de batailles victorieuses. Puis il l’assiège, après plusieurs assauts infructueux, à partir du 25 mai. La ville, sans espoir de secours, capitulera finalement le 4 juillet 1863. Quatre jours plus tard, Port Hudson tombe à son tour : la Confédération est coupée en deux et l’Union contrôle entièrement le cours du Mississippi.

« L’Anaconda » imaginé par le général Scott au début de la guerre enserre désormais complètement le Sud. Il ne reste plus au Nord qu’à resserrer ses anneaux pour étouffer sa proie. Mais celle-ci se débat : l’offensive d’été qui permet aux Nordistes de prendre le contrôle du Tennessee oriental est brutalement interrompue par une contre-offensive sudiste. Battus à Chickamauga (19-20 septembre), les Fédéraux sont contraints de se replier sur Chattanooga, où ils seront bloqués pendant deux mois.

La situation est suffisamment sérieuse pour que Grant, qui devait initialement envahir l’Alabama, soit envoyé à la rescousse. Il préparera son attaque avec soin, et la déclenchera le 24 novembre. Contre toute attente, l’assaut frontal contre la principale position confédérée, initialement prévu comme une simple diversion, réussira le lendemain : la bataille de Chattanooga est un triomphe pour les Nordistes.

Une guerre qui n'en finit pas

C’est dans une situation critique que la Confédération entame l’année 1864, coupée en deux, asphyxiée par le blocus nordiste et acculée à une stratégie défensive apparemment sans issue. Pourtant, tout espoir n’est pas encore perdu pour le Sud. Les Nordistes sont las de la guerre, des sacrifices financiers et des pertes humaines : beaucoup sont prêts à faire la paix, même s’il faudrait pour cela reconnaître l’indépendance de la Confédération. Et des élections présidentielles sont prévues en novembre 1864. Pour peu que les armées confédérées tiennent jusque-là, un candidat pacifiste pourrait bien être élu.

À ce jeu, c’est McClellan qui allait s’avérer le « meilleur ennemi » des Sudistes. L’ambitieux général n’avait toujours pas digéré son limogeage à l’issue de la bataille d’Antietam, et les adversaires de la guerre allaient miser sur sa popularité, encore en grande partie intacte, pour contrer ceux qui, à l’instar de Lincoln, voulaient mener la guerre jusqu’au bout.

Le gouvernement anticipa cette menace politique interne : pendant que McClellan faisait campagne pour être le futur candidat démocrate à l’élection présidentielle, Grant, récemment promu commandant en chef des armées nordistes, reçut l’ordre d’obtenir coûte que coûte des succès décisifs. Il allait appliquer cet ordre avec zèle, impitoyablement : durant toute l’année, les forces de l’Union attaquèrent tous azimuts, malgré des pertes considérables.Ces offensives eurent notamment pour but de prendre ou de bloquer les derniers grands ports encore contrôlés par la confédération sudiste. Néanmoins, la cible principale restait Richmond. Grant lança son offensive contre cette ville en rééditant la manœuvre tentée par Hooker en 1863, au même endroit. Cette fois, ce fut un succès : la bataille de la Wilderness (du nom de l’épaisse forêt qui couvre la région) obligea Lee, en passe d’être débordé sur sa gauche, à abandonner Fredericksburg et à se replier (5-7 mai 1864).

S’engagea alors une course vers le Sud, Lee cherchant une position défensive où s’établir pendant que Grant tentait de le prendre de vitesse pour le déborder. Ce scénario devint récurrent : à chaque fois que les Sudistes s’établissaient sur une nouvelle ligne de défense, les Nordistes tentaient de l’enlever de force, étaient repoussés tant bien que mal, et manoeuvraient alors pour en contourner le flanc.

S’engagea alors une course vers le Sud, Lee cherchant une position défensive où s’établir pendant que Grant tentait de le prendre de vitesse pour le déborder. Ce scénario devint récurrent : à chaque fois que les Sudistes s’établissaient sur une nouvelle ligne de défense, les Nordistes tentaient de l’enlever de force, étaient repoussés tant bien que mal, et manoeuvraient alors pour en contourner le flanc.

Les deux armées s’affrontèrent de la sorte du 8 au 21 mai autour de Spotsylvania Court House, faisant au passage un usage intensif de fortifications de campagne – autrement dit de tranchées, une pratique qui allait devenir elle aussi omniprésente en cette fin de conflit, et préfigurer les combats de la Première guerre mondiale. Cette bataille ne fit que rallonger la liste des pertes, et Grant tenta à nouveau de manœuvrer pour se placer entre l’armée sudiste et sa capitale.

Ce petit jeu se reproduisit sur la rivière North Anna (23-26 mai), où Lee tenta en vain de reprendre l’initiative en tendant à Grant un piège qui ne fonctionna pas correctement, puis à Cold Harbor (31 mai-12 juin), directement face à Richmond, où un nouvel assaut frontal des Nordistes fut repoussé avec des pertes particulièrement élevées pour les assaillants. Ne pouvant enlever de vive force la capitale sudiste, Grant changea de cible et se porta vers Petersburg.

Situé au sud de Richmond, c’était un nœud ferroviaire crucial, puisqu’il reliait la capitale au reste de la Confédération. C’était par là que transitait le peu de ravitaillement qui arrivait encore à l’armée de Lee. Une première tentative pour enlever la ville d’assaut en juin échoua, puis une autre en juillet. Les deux armées étaient alors exsangues, et Grant se résolut à faire le siège de Petersburg. Il opéra des attaques ponctuelles lui permettant, peu à peu, de couper les différentes lignes de chemin de fer autour de la ville, mais même s’il était parvenu plus près de Richmond qu’aucun autre général nordiste avant lui, il n’obtint plus de résultats significatifs d’ici à la fin de l’année.

Victoires décisives du nord

Ce succès rouvrit aux Confédérés les portes de la Shenandoah, une vallée fertile à l’importance stratégique, aussi bien comme voie de communication qu’en tant que source de ravitaillement. Early s’y engouffra, et Lee lui ordonna d’aller menacer directement Washington, dans l’espoir d’obliger Grant à y envoyer des renforts pour la défendre. Les Sudistes butèrent sur les puissantes fortifications de la capitale fédérale, mais ils contraignirent effectivement leurs ennemis à lancer contre eux une force importante, confiée au général Sheridan.

Ce dernier livra à Early, à partir d’août, une course-poursuite de deux mois qui s’acheva par un triomphe nordiste à Cedar Creek (19 octobre) selon un scénario à présent familier : succès initial d’une attaque-surprise confédérée, mal exploité ensuite, puis ralliement, contre-attaque et victoire des Fédéraux. Quasiment détruite, la force d’Early ne représentait plus une menace, et l’Union pouvait désormais se concentrer sur le siège de Petersburg… où l’armée de Lee souffrait de plus en plus de la faim.

Dans l’Ouest, où les Nordistes étaient désormais commandés par le général Sherman, l’objectif principal était la ville d’Atlanta, un des rares centres industriels du Sud et nœud ferroviaire stratégique. Plus prudent que Grant, Sherman évita dans l’ensemble les attaques frontales, préférant obliger son adversaire, Joseph E. Johnston, à quitter ses retranchements pour ne pas être pris à revers. Sa campagne débuta le 7 mai, et fin juin les Nordistes étaient en vue d’Atlanta.

Dans l’Ouest, où les Nordistes étaient désormais commandés par le général Sherman, l’objectif principal était la ville d’Atlanta, un des rares centres industriels du Sud et nœud ferroviaire stratégique. Plus prudent que Grant, Sherman évita dans l’ensemble les attaques frontales, préférant obliger son adversaire, Joseph E. Johnston, à quitter ses retranchements pour ne pas être pris à revers. Sa campagne débuta le 7 mai, et fin juin les Nordistes étaient en vue d’Atlanta.

À l’instar de ce qui se passait sur le front Est, il s’ensuivit de longues semaines de guerre de siège autour de la ville, désormais enserrée par de complexes réseaux de tranchées. Critiqué pour sa propension à battre en retraite un peu trop tôt au goût des politiciens sudistes, et son apparente passivité, Johnston fut remplacé par le très agressif Hood. Ce dernier passa aussitôt à l’attaque, mais en vain (bataille d’Atlanta, 22 juillet 1864).

Ayant gardé l’initiative, Sherman se livra durant les cinq semaines qui suivirent à une série de manœuvres et de batailles autour d’Atlanta, toujours dans le but d’éviter une sanglante confrontation directe. Après avoir tenté sans succès de déborder l’aile droite confédérée, il parvint à contourner la gauche de l’armée ennemie le 31 août à Jonesborough. Hood dût évacuer Atlanta pour ne pas y être pris au piège, et la ville fut livrée à l’incendie le lendemain.

La chute d’Atlanta isolait de fait Richmond et les Carolines du « Bas Sud », un succès stratégique de plus mais qui, conjugué aux victoires de Sheridan dans la vallée de la Shenandoah, eut une influence décisive sur l’élection présidentielle de 1864. McClellan et les démocrates partisans de la paix furent battus, et le 8 novembre, Lincoln fut réélu président des Etats-Unis. Désormais, plus rien ne pourrait sauver la Confédération.

Le coup de grâce et la défaite du Sud

Alors que se poursuivait le siège de Petersburg, Sherman se prépara à exploiter sa victoire d’Atlanta en fondant sur la Géorgie et les Carolines. De fait, sur les ordres de Grant, sa campagne à venir allait ressembler beaucoup plus à un raid qu’à une véritable conquête : le but était de briser la résistance du Sud en anéantissant son économie, mais aussi en lui ôtant toute volonté de combattre. Le 15 novembre 1864, les forces de Sherman quittèrent Atlanta en direction de Savannah, sur l’océan Atlantique.

De là découle le nom de « Marche à la mer » donné à cette campagne. Un mois durant, les troupes nordistes n’allaient rencontrer qu’une résistance mineure, seulement constituée d’écrans de cavalerie et d’unités de miliciens. Ce faisant, elles allaient impitoyablement dévaster la Géorgie, brûlant les plantations, détruisant les voies ferrées, et tout ce qui pouvait servir à l’effort de guerre sudiste. Sherman prit Savannah, abandonnée par les Confédérés, le 21 décembre.

Dans le même temps, son adversaire Hood se désintéressa totalement de lui. De fait, son armée était désormais incapable de s’opposer efficacement à celle de Sherman, et le président Davis préféra l’envoyer menacer les positions nordistes loin, très loin sur ses arrières, dans le Tennessee. Cette offensive – la dernière de la Confédération – fut menée dans le vain espoir de perturber la progression de Sherman à travers la Géorgie, en coupant ses lignes de ravitaillement. Mais comme Sherman vivait sur le pays en pillant tout ce qu’il trouvait sur son passage, elle fut inutile.

L’avancée de Hood commença pourtant sous de bons auspices, puisque les Sudistes acculèrent leurs ennemis à la défensive et menacèrent Nashville, la capitale du Tennessee. Ils remportèrent même une victoire qui redonna un peu de moral à leur nation aux abois. Mais cette bataille de Franklin (30 novembre 1864) fut une victoire à la Pyrrhus : l’armée de Hood fut saignée à blanc pour un succès tactique insignifiant.

Le « vainqueur » était à ce point affaibli qu’il ne put rien faire de plus que bloquer Nashville. Mais lorsque des renforts nordistes arrivèrent, puis passèrent à l’offensive, son armée essuya une défaite cinglante dont elle ne se remit jamais (bataille de Nashville, 15-16 décembre 1864). Ses restes se replièrent sur les Carolines pour tenter d’en assurer la défense, et Johnston reprit le commandement qu’il avait perdu six mois plus tôt.

Le « vainqueur » était à ce point affaibli qu’il ne put rien faire de plus que bloquer Nashville. Mais lorsque des renforts nordistes arrivèrent, puis passèrent à l’offensive, son armée essuya une défaite cinglante dont elle ne se remit jamais (bataille de Nashville, 15-16 décembre 1864). Ses restes se replièrent sur les Carolines pour tenter d’en assurer la défense, et Johnston reprit le commandement qu’il avait perdu six mois plus tôt.

Une fois ses arrières assurés par la prise de Savannah, Sherman réédita dans les Carolines sa stratégie de la « terre brûlée », débutant sa marche le 1er février 1865. Le 17, Charleston, la ville où tout avait commencé par le bombardement du fort Sumter, tomba aux mains des Fédéraux. Johnston tenta de regrouper ses forces pour bloquer l’inexorable avancée des Nordistes, mais il fut battu à Bentonville (19-21 mars). Il reçut alors de Lee, nouvellement érigé en commandant en chef des troupes confédérées, l’ordre de se porter vers le nord pour fusionner leurs deux armées.

De son côté, Lee essaya de gagner le temps nécessaire en prenant l’initiative d’une attaque. Celle-ci se brisa contre les défenses du fort Stedman (25 mars), signalant à Grant qu’il était temps de donner le coup de grâce. Le général nordiste avait passé l’automne et l’hiver précédents à faire jouer sa supériorité numérique. Plutôt que de tenter de nouveaux assauts, il avait étendu patiemment ses lignes vers l’ouest, obligeant les Sudistes à faire de même jusqu’à ce qu’ils soient incapables de tenir un front si long.

Les Nordistes passèrent à l’attaque le 29 mars, coupant la dernière voie ferrée qui reliait encore Petersburg à la Caroline du Nord. Incapable de tenir plus longtemps et risquant d’être pris au piège, Lee n’eut d’autre choix que de se retirer. Le gouvernement confédéré évacua Richmond, devenue indéfendable, et les Fédéraux s’emparèrent de la capitale sudiste le 3 avril.

Grant se lança aussitôt à la poursuite du général confédéré, craignant qu’il ne parvienne à faire sa jonction avec Johnston. À ce jeu, les Nordistes furent les plus prompts et coupèrent la route de leurs ennemis à Appomattox Court House. Lee lança un ultime assaut pour les en déloger, au matin du 9 avril 1865, mais ce fut un échec. Il signa la capitulation de son armée l’après-midi même.

La fin de la guerre de sécession

Johnston l’imita le 26 avril ; quant à Jefferson Davis, qui avait officiellement dissout le gouvernement sudiste le 5 mai, il fut capturé le 10 après avoir tenté de gagner la clandestinité. Il y eut encore d’autres escarmouches mineures et, ironie du sort, la dernière d’entre elle fut une victoire sudiste à Palmito Ranch, au Texas (12-13 mai). La dernière force terrestre confédérée, celle du chef cherokee Stand Watie, déposa les armes le 23 juin. Ultime avatar de la guerre de Sécession, le navire corsaire CSS Shenandoah amena définitivement le pavillon confédéré dans le port de Liverpool, le 6 novembre 1865 – mais il avait tiré son dernier coup de feu longtemps avant, le 22 juin.

Johnston l’imita le 26 avril ; quant à Jefferson Davis, qui avait officiellement dissout le gouvernement sudiste le 5 mai, il fut capturé le 10 après avoir tenté de gagner la clandestinité. Il y eut encore d’autres escarmouches mineures et, ironie du sort, la dernière d’entre elle fut une victoire sudiste à Palmito Ranch, au Texas (12-13 mai). La dernière force terrestre confédérée, celle du chef cherokee Stand Watie, déposa les armes le 23 juin. Ultime avatar de la guerre de Sécession, le navire corsaire CSS Shenandoah amena définitivement le pavillon confédéré dans le port de Liverpool, le 6 novembre 1865 – mais il avait tiré son dernier coup de feu longtemps avant, le 22 juin.Abraham Lincoln, toutefois, ne put qu’entrevoir ce dénouement : il fut assassiné le 14 avril 1865 par John Wilkes Booth, acteur et sympathisant sudiste qui avait d’abord imaginé l’enlever. Sa mort divisa plus encore un pays pourtant en passe d’être réunifié : les partisans d’un traitement sans ménagement à l’égard des États sudistes prirent l’ascendant sur les plus modérés.

La politique de « Reconstruction » menée par le gouvernement fédéral allait l’être au détriment des Etats esclavagistes du sud, et la réaction qui s’ensuivit allait enraciner, plus encore que la guerre civile elle-même, des divisions sociales profondes qui se ressentiront tout au long du siècle et demi suivant, de la ségrégation raciale à la lutte pour les droits civiques des Noirs, en passant par la paupérisation du Sud ou les groupuscules nationalistes nés dans le sillage du Ku Klux Klan.

Bibliographie

Pour aller plus loin

|

Effectuez une recherche parmi nos centaines d'articles, ou bien parcourez notre sélection ci-dessous !

|

Promulguée le 1er janvier 1863 en pleine guerre de Sécession par le président Abraham Lincoln, la proclamation d'émancipation des esclaves visait les États esclavagistes du Sud. Elle avait été précédée le 22 septembre 1862 par une proclamation préliminaire annonçant qu'à partir du 1er janvier suivant les esclaves des États ou fractions d'États insurgés seraient « désormais et à jamais libres ». La proclamation eut un fort retentissement dans le monde entier. Ce ne fut qu'avec l'adoption par le Congrès du fameux 13e amendement à la Constitution des États-Unis, le 18 décembre 1865, que l'abolition de l'esclavage prit son caractère universel.

Promulguée le 1er janvier 1863 en pleine guerre de Sécession par le président Abraham Lincoln, la proclamation d'émancipation des esclaves visait les États esclavagistes du Sud. Elle avait été précédée le 22 septembre 1862 par une proclamation préliminaire annonçant qu'à partir du 1er janvier suivant les esclaves des États ou fractions d'États insurgés seraient « désormais et à jamais libres ». La proclamation eut un fort retentissement dans le monde entier. Ce ne fut qu'avec l'adoption par le Congrès du fameux 13e amendement à la Constitution des États-Unis, le 18 décembre 1865, que l'abolition de l'esclavage prit son caractère universel. Dès le 19 avril 1861, le président Lincoln décréta le blocus des côtes des États ayant fait sécession. Ce décret autorisait les navires nordistes à arraisonner tout vaisseau entrant ou sortant d’un port rebelle. Initialement, il s’agissait d’une réaction à une décision du gouvernement confédéré, qui menaçait d'accorder des lettres de marque à des corsaires, les autorisant à attaquer les navires de l’Union. Au cours de l’été 1861, le blocus s’intégra à merveille au « plan Anaconda » du général Scott. Dès le mois d’août, les premières opérations visant à le renforcer furent entreprises.

Dès le 19 avril 1861, le président Lincoln décréta le blocus des côtes des États ayant fait sécession. Ce décret autorisait les navires nordistes à arraisonner tout vaisseau entrant ou sortant d’un port rebelle. Initialement, il s’agissait d’une réaction à une décision du gouvernement confédéré, qui menaçait d'accorder des lettres de marque à des corsaires, les autorisant à attaquer les navires de l’Union. Au cours de l’été 1861, le blocus s’intégra à merveille au « plan Anaconda » du général Scott. Dès le mois d’août, les premières opérations visant à le renforcer furent entreprises.

En août 1861, la situation militaire s’annonce particulièrement morose pour les Nordistes. La défaite de Bull Run (21 juillet) a envoyé une onde de choc qui a ébranlé l’Union tout en coupant court aux espoirs de victoire rapide des Fédéraux sur le théâtre d’opérations principal, en Virginie. Celle de Wilson’s Creek (10 août), si elle n’a pas été aussi cuisante, n’en a pas moins coûté la vie au général Lyon, mettant ainsi un coup d’arrêt à la progression nordiste dans le Missouri. Avec la neutralité du Kentucky, scrupuleusement respectée, le Nord a tout simplement perdu l’initiative. La balle, à ce moment, est dans le camp du Sud, et celui-ci va s’efforcer d’en profiter pour reconquérir le terrain perdu en Virginie.

En août 1861, la situation militaire s’annonce particulièrement morose pour les Nordistes. La défaite de Bull Run (21 juillet) a envoyé une onde de choc qui a ébranlé l’Union tout en coupant court aux espoirs de victoire rapide des Fédéraux sur le théâtre d’opérations principal, en Virginie. Celle de Wilson’s Creek (10 août), si elle n’a pas été aussi cuisante, n’en a pas moins coûté la vie au général Lyon, mettant ainsi un coup d’arrêt à la progression nordiste dans le Missouri. Avec la neutralité du Kentucky, scrupuleusement respectée, le Nord a tout simplement perdu l’initiative. La balle, à ce moment, est dans le camp du Sud, et celui-ci va s’efforcer d’en profiter pour reconquérir le terrain perdu en Virginie. La bataille d'Antietam eut lieu dans le Maryland, le 17 septembre 1862, lors de la guerre de Sécession. Elle opposa le général confédéré Robert E. Lee au général unioniste George B. McClellan. Cette bataille est l'une des plus sanglantes de la guerre de Sécession : 24 000 morts en un seul jour.

La bataille d'Antietam eut lieu dans le Maryland, le 17 septembre 1862, lors de la guerre de Sécession. Elle opposa le général confédéré Robert E. Lee au général unioniste George B. McClellan. Cette bataille est l'une des plus sanglantes de la guerre de Sécession : 24 000 morts en un seul jour.

Le 4 octobre 1862, alors que les fantassins texans de l’armée de Van Dorn se font tuer par dizaines en tentant de planter leur drapeau sur le parapet de la batterie Robinett, c’est une scène toute différente qui se joue, près de 500 kilomètres au nord-est de Corinth. Frankfort, la capitale du Kentucky, résonne des flonflons de la musique militaire. Une fanfare confédérée y joue des airs patriotiques sudistes populaires, tels que Dixie’s Land et Bonnie Blue Flag.

Le 4 octobre 1862, alors que les fantassins texans de l’armée de Van Dorn se font tuer par dizaines en tentant de planter leur drapeau sur le parapet de la batterie Robinett, c’est une scène toute différente qui se joue, près de 500 kilomètres au nord-est de Corinth. Frankfort, la capitale du Kentucky, résonne des flonflons de la musique militaire. Une fanfare confédérée y joue des airs patriotiques sudistes populaires, tels que Dixie’s Land et Bonnie Blue Flag.

Le 29 septembre, l’armée confédérée se met en route vers le nord. La progression est rapide, et ses avant-gardes atteignent Pocahontas, dans le Tennessee, le soir même. Van Dorn subit toutefois un premier revers lorsque des patrouilles de cavalerie nordiste, après avoir tenu en respect leurs homologues confédérés, font brûler les ponts sur la rivière Hatchie, que les Sudistes doivent impérativement franchir pour continuer leur progression. Lorsque le génie confédéré commence à les réparer le lendemain, après que les cavaliers gris aient pris le contrôle de la rive orientale, le commandement nordiste réalise que l’objectif de Van Dorn est probablement Corinth.

Le 29 septembre, l’armée confédérée se met en route vers le nord. La progression est rapide, et ses avant-gardes atteignent Pocahontas, dans le Tennessee, le soir même. Van Dorn subit toutefois un premier revers lorsque des patrouilles de cavalerie nordiste, après avoir tenu en respect leurs homologues confédérés, font brûler les ponts sur la rivière Hatchie, que les Sudistes doivent impérativement franchir pour continuer leur progression. Lorsque le génie confédéré commence à les réparer le lendemain, après que les cavaliers gris aient pris le contrôle de la rive orientale, le commandement nordiste réalise que l’objectif de Van Dorn est probablement Corinth.

Tandis que les armées manœuvraient sans parvenir, ni même chercher réellement, à se livrer un affrontement majeur, la campagne du Kentucky allait connaître des ramifications à l’ampleur inattendue à plusieurs centaines de kilomètres de là, dans le Mississippi. Début septembre, les troupes sudistes basées dans cet État entamèrent les opérations de diversion que leur avaient confiées Bragg dans le cadre de son plan. Sterling Price, qui commandait une force de 8.000 hommes détachée de l’armée de Van Dorn, attaqua le premier en direction de Nashville, afin d’empêcher Grant de faire parvenir des renforts à Buell.

Tandis que les armées manœuvraient sans parvenir, ni même chercher réellement, à se livrer un affrontement majeur, la campagne du Kentucky allait connaître des ramifications à l’ampleur inattendue à plusieurs centaines de kilomètres de là, dans le Mississippi. Début septembre, les troupes sudistes basées dans cet État entamèrent les opérations de diversion que leur avaient confiées Bragg dans le cadre de son plan. Sterling Price, qui commandait une force de 8.000 hommes détachée de l’armée de Van Dorn, attaqua le premier en direction de Nashville, afin d’empêcher Grant de faire parvenir des renforts à Buell.

L’occupation, le 30 mai 1862, de Corinth, évacuée la veille par les Confédérés, laissait l’Union dans une avantageuse position stratégique. Si l’armée sudiste de Beauregard, forte de 56.000 hommes, barrait aux Fédéraux la route directe du sud en se retranchant à Tupelo, d’autres options demeuraient ouvertes grâce aux voies ferrées qui rayonnaient depuis Corinth. Devenus indéfendables, le Tennessee occidental et la ville de Memphis ne demandaient qu’à tomber comme des fruits mûrs – la seconde, du reste, fut occupée dès le 6 juin par les canonnières nordistes, une fois la flottille fluviale confédérée détruite.

L’occupation, le 30 mai 1862, de Corinth, évacuée la veille par les Confédérés, laissait l’Union dans une avantageuse position stratégique. Si l’armée sudiste de Beauregard, forte de 56.000 hommes, barrait aux Fédéraux la route directe du sud en se retranchant à Tupelo, d’autres options demeuraient ouvertes grâce aux voies ferrées qui rayonnaient depuis Corinth. Devenus indéfendables, le Tennessee occidental et la ville de Memphis ne demandaient qu’à tomber comme des fruits mûrs – la seconde, du reste, fut occupée dès le 6 juin par les canonnières nordistes, une fois la flottille fluviale confédérée détruite.

Les combats acharnés des « Sept Jours » (25 juin – 1er juillet 1862) avaient mis un terme au blocus de Richmond par l’armée nordiste du Potomac, mais n’avaient pas fait cesser toute activité dans la Péninsule. Le mois de juillet fut marqué par une série de reconnaissances et d’accrochages mineurs autour de Harrison’s Landing, où les hommes de McClellan s’étaient retranchés après leur retraite.

Les combats acharnés des « Sept Jours » (25 juin – 1er juillet 1862) avaient mis un terme au blocus de Richmond par l’armée nordiste du Potomac, mais n’avaient pas fait cesser toute activité dans la Péninsule. Le mois de juillet fut marqué par une série de reconnaissances et d’accrochages mineurs autour de Harrison’s Landing, où les hommes de McClellan s’étaient retranchés après leur retraite.

À la fin de juillet 1862, le retrait des flottes nordistes de Vicksburg et l’évacuation de Natchez avaient laissé à la Confédération le contrôle d’une portion non négligeable du cours du Mississippi, alors que le fleuve était sur le point d’être entièrement entre les mains des Nordistes à peine un mois plus tôt. De surcroît, l’épicentre des opérations dans l’Ouest s’était déplacé vers l’habituelle lubie politico-militaire du président Lincoln, le Tennessee oriental.

À la fin de juillet 1862, le retrait des flottes nordistes de Vicksburg et l’évacuation de Natchez avaient laissé à la Confédération le contrôle d’une portion non négligeable du cours du Mississippi, alors que le fleuve était sur le point d’être entièrement entre les mains des Nordistes à peine un mois plus tôt. De surcroît, l’épicentre des opérations dans l’Ouest s’était déplacé vers l’habituelle lubie politico-militaire du président Lincoln, le Tennessee oriental.

En mai 1862, le moral de la Confédération est au plus bas, et sa survie paraît menacée à court terme. Dans l’Ouest, les armées sudistes n’ont pas réussi à reprendre l’initiative après la bataille de Shiloh, et les forces de Beauregard sont assiégées dans Corinth. L’armée nordiste du général Pope est à présent sous les murs du fort Pillow et menace Memphis, tandis que la chute de la Nouvelle-Orléans a ouvert le cours inférieur du Mississippi à la marine de l’Union. Et tandis que les manœuvres de Jackson dans la vallée de la Shenandoah sont encore bien loin d’avoir un quelconque impact stratégique, Richmond, la capitale sudiste, est assiégée.

En mai 1862, le moral de la Confédération est au plus bas, et sa survie paraît menacée à court terme. Dans l’Ouest, les armées sudistes n’ont pas réussi à reprendre l’initiative après la bataille de Shiloh, et les forces de Beauregard sont assiégées dans Corinth. L’armée nordiste du général Pope est à présent sous les murs du fort Pillow et menace Memphis, tandis que la chute de la Nouvelle-Orléans a ouvert le cours inférieur du Mississippi à la marine de l’Union. Et tandis que les manœuvres de Jackson dans la vallée de la Shenandoah sont encore bien loin d’avoir un quelconque impact stratégique, Richmond, la capitale sudiste, est assiégée.

Lors de la bataille de Bull Run en juillet 1861, le général confédéré Thomas Jackson avait gagné à la fois son surnom de Stonewall et une réputation de bon tacticien. Néanmoins, pour le Virginien, le meilleur était encore à venir. Cette fois, c’est une image de stratège brillant et insaisissable qu’il allait gagner, à l’issue d’une campagne éclair dans la vallée de la Shenandoah, au printemps 1862. Une opération tellement emblématique qu’elle reste encore aujourd’hui connue principalement comme la « Campagne de la Vallée », bien que la guerre de Sécession ait traversé d’autres vallées et que celle de la Shenandoah ait connu d’autres campagnes.

Lors de la bataille de Bull Run en juillet 1861, le général confédéré Thomas Jackson avait gagné à la fois son surnom de Stonewall et une réputation de bon tacticien. Néanmoins, pour le Virginien, le meilleur était encore à venir. Cette fois, c’est une image de stratège brillant et insaisissable qu’il allait gagner, à l’issue d’une campagne éclair dans la vallée de la Shenandoah, au printemps 1862. Une opération tellement emblématique qu’elle reste encore aujourd’hui connue principalement comme la « Campagne de la Vallée », bien que la guerre de Sécession ait traversé d’autres vallées et que celle de la Shenandoah ait connu d’autres campagnes.

Si l’automne 1861 avait été pour l’Union particulièrement morne, le début de l’hiver allait s’avérer, sous bien des aspects, pire encore. C’était surtout vrai sur le front principal, celui de Virginie, où les deux capitales n’étaient distantes que de 150 kilomètres environ. Après avoir pris en main et réorganisé l’armée du Potomac, le général McClellan en avait fait la force militaire la plus puissante jamais vue dans l’hémisphère occidental. Toutefois, il tardait étrangement à s’en servir. Alors que dès le début de l’année 1862, les forces de l’Union passaient progressivement à l’offensive, celles de McClellan restaient passives, au grand désespoir d’Abraham Lincoln. Avant qu’elles n’attaquassent enfin, un embarrassant hiver allait porter le moral des Nordistes au plus bas.

Si l’automne 1861 avait été pour l’Union particulièrement morne, le début de l’hiver allait s’avérer, sous bien des aspects, pire encore. C’était surtout vrai sur le front principal, celui de Virginie, où les deux capitales n’étaient distantes que de 150 kilomètres environ. Après avoir pris en main et réorganisé l’armée du Potomac, le général McClellan en avait fait la force militaire la plus puissante jamais vue dans l’hémisphère occidental. Toutefois, il tardait étrangement à s’en servir. Alors que dès le début de l’année 1862, les forces de l’Union passaient progressivement à l’offensive, celles de McClellan restaient passives, au grand désespoir d’Abraham Lincoln. Avant qu’elles n’attaquassent enfin, un embarrassant hiver allait porter le moral des Nordistes au plus bas.

L’une des pièces maîtresses de la stratégie de l’Union, résumée dans le « plan Anaconda » du général Scott, était le contrôle du fleuve Mississippi et de son embouchure. L’immense bassin fluvial, essentiel à l’économie du Sud profond, convergeait vers la Nouvelle-Orléans, ce qui faisait de la ville une cible idéale et prioritaire. Dès qu’elle en eut les moyens, la marine nordiste en entreprit le blocus, non sans difficultés. Mais c’est une importante opération amphibie qui allait donner au Nord, en avril 1862, le contrôle de cet objectif stratégique de première importance.

L’une des pièces maîtresses de la stratégie de l’Union, résumée dans le « plan Anaconda » du général Scott, était le contrôle du fleuve Mississippi et de son embouchure. L’immense bassin fluvial, essentiel à l’économie du Sud profond, convergeait vers la Nouvelle-Orléans, ce qui faisait de la ville une cible idéale et prioritaire. Dès qu’elle en eut les moyens, la marine nordiste en entreprit le blocus, non sans difficultés. Mais c’est une importante opération amphibie qui allait donner au Nord, en avril 1862, le contrôle de cet objectif stratégique de première importance.

Si les rivières Tennessee et Cumberland constituaient autant d’avenues pour une pénétration fédérale au cœur du territoire sudiste, la vallée du Mississippi était encore plus importante stratégiquement. Entre des mains nordistes, elle couperait la Confédération en deux, privant ses armées des ressources agricoles – notamment en bétail et en chevaux – de la partie occidentale du pays, Louisiane, Arkansas et Texas.

Si les rivières Tennessee et Cumberland constituaient autant d’avenues pour une pénétration fédérale au cœur du territoire sudiste, la vallée du Mississippi était encore plus importante stratégiquement. Entre des mains nordistes, elle couperait la Confédération en deux, privant ses armées des ressources agricoles – notamment en bétail et en chevaux – de la partie occidentale du pays, Louisiane, Arkansas et Texas.

Au soir du samedi 5 avril 1862, le général Grant peut se coucher avec satisfaction. Son armée est campée autour du débarcadère de Pittsburg Landing, sur les rives de la Tennessee, occupant une bonne position défensive entre deux rivières qui couvrent ses flancs. Ses subordonnés Sherman et Prentiss lui ont bien signalé l’activité de la cavalerie ennemie à proximité de leurs camps, mais il ne s’agit que d’une démonstration et rien de plus : les Confédérés sont tout occupés à fortifier leur nouvelle base de Corinth. De plus, les premiers éléments de l’armée du général Buell viennent d’arriver pour renforcer ses troupes. Encore quelques jours et le général Halleck viendra prendre le commandement de cette force imposante et la mènera assiéger Corinth, où elle infligera au Sud une défaite décisive. Grant est à cent lieues de se douter que, dans à peine quelques heures, débutera une bataille qui marquera l’histoire de la guerre de Sécession comme un synonyme de confusion et de carnage : Shiloh.

Au soir du samedi 5 avril 1862, le général Grant peut se coucher avec satisfaction. Son armée est campée autour du débarcadère de Pittsburg Landing, sur les rives de la Tennessee, occupant une bonne position défensive entre deux rivières qui couvrent ses flancs. Ses subordonnés Sherman et Prentiss lui ont bien signalé l’activité de la cavalerie ennemie à proximité de leurs camps, mais il ne s’agit que d’une démonstration et rien de plus : les Confédérés sont tout occupés à fortifier leur nouvelle base de Corinth. De plus, les premiers éléments de l’armée du général Buell viennent d’arriver pour renforcer ses troupes. Encore quelques jours et le général Halleck viendra prendre le commandement de cette force imposante et la mènera assiéger Corinth, où elle infligera au Sud une défaite décisive. Grant est à cent lieues de se douter que, dans à peine quelques heures, débutera une bataille qui marquera l’histoire de la guerre de Sécession comme un synonyme de confusion et de carnage : Shiloh.

Compte tenu de la très faible densité de population d’ascendance européenne des grands espaces du Far West, il était très improbable que la guerre de Sécession s’étendit jusque-là. Ce fut pourtant le cas, au travers d’un épisode très peu connu du conflit, la campagne du Nouveau-Mexique. Mineure en comparaison des opérations menées dans la moitié est du pays, elle n’en témoigne pas moins de la volonté de la Confédération de reprendre à son compte l’idéal de « destinée manifeste » et d’expansion vers l’ouest. Cette obscure campagne est pourtant connue – souvent sans le savoir – de nombre de cinéphiles, puisqu’elle sert de trame de fond au légendaire western de Sergio Leone, Le bon, la brute et le truand.

Compte tenu de la très faible densité de population d’ascendance européenne des grands espaces du Far West, il était très improbable que la guerre de Sécession s’étendit jusque-là. Ce fut pourtant le cas, au travers d’un épisode très peu connu du conflit, la campagne du Nouveau-Mexique. Mineure en comparaison des opérations menées dans la moitié est du pays, elle n’en témoigne pas moins de la volonté de la Confédération de reprendre à son compte l’idéal de « destinée manifeste » et d’expansion vers l’ouest. Cette obscure campagne est pourtant connue – souvent sans le savoir – de nombre de cinéphiles, puisqu’elle sert de trame de fond au légendaire western de Sergio Leone, Le bon, la brute et le truand.

Leur victoire de la passe de Hatteras, en août 1861, avait ouvert aux Nordistes les eaux de Caroline du Nord. Initialement voulue seulement pour faciliter la mise en place du blocus, cette capture leur offrait le libre accès à la baie de Pamlico, permettant du même coup d’envisager d’autres opérations contre le littoral carolinien. Une fois commandant en chef, George McClellan, amateur d’opérations indirectes et toujours à la recherche d’un moyen de tourner les défenses sudistes en Virginie, décida d’exploiter cette position avantageuse. À la fin de 1861, il fit mettre sur pied une force destinée à attaquer les côtes de Caroline du Nord.

Leur victoire de la passe de Hatteras, en août 1861, avait ouvert aux Nordistes les eaux de Caroline du Nord. Initialement voulue seulement pour faciliter la mise en place du blocus, cette capture leur offrait le libre accès à la baie de Pamlico, permettant du même coup d’envisager d’autres opérations contre le littoral carolinien. Une fois commandant en chef, George McClellan, amateur d’opérations indirectes et toujours à la recherche d’un moyen de tourner les défenses sudistes en Virginie, décida d’exploiter cette position avantageuse. À la fin de 1861, il fit mettre sur pied une force destinée à attaquer les côtes de Caroline du Nord.

Livrée à l’aube de l’ère industrielle, la guerre de Sécession intégra nombre des progrès techniques que l’industrialisation avait suscités. C’est ainsi que mitrailleuses, canons rayés, mines terrestres et navales, et bien d’autres armes encore y furent testées. Elles suscitèrent toutes une circonspection plus ou moins grande, mais l’une d’entre elles fut adoptée immédiatement et sans réserve aucune par toutes les marines du globe : le navire cuirassé. L’événement qui allait déclencher cet engouement aussi soudain que massif fut l’affrontement, le 9 mars 1862 à Hampton Roads, de deux navires blindés : le CSS Virginia – l’ex-frégate nordiste USS Merrimack, reconstruite – et l’USS Monitor, étrange invention de l’ingénieur John Ericsson.

Livrée à l’aube de l’ère industrielle, la guerre de Sécession intégra nombre des progrès techniques que l’industrialisation avait suscités. C’est ainsi que mitrailleuses, canons rayés, mines terrestres et navales, et bien d’autres armes encore y furent testées. Elles suscitèrent toutes une circonspection plus ou moins grande, mais l’une d’entre elles fut adoptée immédiatement et sans réserve aucune par toutes les marines du globe : le navire cuirassé. L’événement qui allait déclencher cet engouement aussi soudain que massif fut l’affrontement, le 9 mars 1862 à Hampton Roads, de deux navires blindés : le CSS Virginia – l’ex-frégate nordiste USS Merrimack, reconstruite – et l’USS Monitor, étrange invention de l’ingénieur John Ericsson.

En dépit de la taille de l’État et de son caractère peu développé, et en regard de la faiblesse des effectifs engagés de part et d’autre, les opérations militaires ne faiblirent guère dans le Missouri. L’automne 1861, puis l’hiver suivant, d’importants mouvements de troupes furent menés. Néanmoins, ils ne débouchèrent que tardivement sur des combats décisifs. Les changements successifs au sein du commandement des deux belligérants n’y furent pas étrangers. C’est finalement en mars 1862 que la bataille de Pea Ridge – ou Elkhorn Tavern pour les Sudistes – allait sceller le sort du Missouri.

En dépit de la taille de l’État et de son caractère peu développé, et en regard de la faiblesse des effectifs engagés de part et d’autre, les opérations militaires ne faiblirent guère dans le Missouri. L’automne 1861, puis l’hiver suivant, d’importants mouvements de troupes furent menés. Néanmoins, ils ne débouchèrent que tardivement sur des combats décisifs. Les changements successifs au sein du commandement des deux belligérants n’y furent pas étrangers. C’est finalement en mars 1862 que la bataille de Pea Ridge – ou Elkhorn Tavern pour les Sudistes – allait sceller le sort du Missouri.

Sur le théâtre d’opérations de l’Ouest – autrement dit, de la zone comprise entre les Appalaches et le Mississippi – rien ne laissait présager que la stratégie de l’Union, prudente voire précautionneuse, allait connaître d’aussi fulgurants succès dès les premiers mois de l’année 1862. Et encore moins que ce serait un ancien officier démissionnaire, devenu alcoolique après avoir raté sa reconversion dans le civil, qui allait en être le principal maître d’œuvre. Pourtant, ce sont bel et bien des victoires décisives qu’allait remporter pour le Nord un certain Grant, en février 1862.

Sur le théâtre d’opérations de l’Ouest – autrement dit, de la zone comprise entre les Appalaches et le Mississippi – rien ne laissait présager que la stratégie de l’Union, prudente voire précautionneuse, allait connaître d’aussi fulgurants succès dès les premiers mois de l’année 1862. Et encore moins que ce serait un ancien officier démissionnaire, devenu alcoolique après avoir raté sa reconversion dans le civil, qui allait en être le principal maître d’œuvre. Pourtant, ce sont bel et bien des victoires décisives qu’allait remporter pour le Nord un certain Grant, en février 1862.

Dans l’imaginaire collectif, la guerre de Sécession demeure le conflit des « Bleus » (les Nordistes) contre les « Gris » (les Sudistes), en référence à la couleur des uniformes portés par les soldats des deux camps. Cette vision correspond à l’acception contemporaine de la notion d’uniforme, dans laquelle la standardisation demeure la caractéristique première. Il en résulte pour le conflit qui nous occupe l’impression d’une certaine pauvreté, notamment en comparaison des uniformes flamboyants et variés des guerres napoléoniennes – où dans certains corps de troupe (les hussards, par exemple), il n’existait pas deux régiments d’une même armée qui portassent la même tenue. Mais si l’on y regarde de plus près, les uniformes de la guerre de Sécession s’avèrent en réalité beaucoup plus diversifiés qu’il n’y paraît, bien que cette variété tendît à s’effacer au fil du conflit pour des raisons pratiques.

Dans l’imaginaire collectif, la guerre de Sécession demeure le conflit des « Bleus » (les Nordistes) contre les « Gris » (les Sudistes), en référence à la couleur des uniformes portés par les soldats des deux camps. Cette vision correspond à l’acception contemporaine de la notion d’uniforme, dans laquelle la standardisation demeure la caractéristique première. Il en résulte pour le conflit qui nous occupe l’impression d’une certaine pauvreté, notamment en comparaison des uniformes flamboyants et variés des guerres napoléoniennes – où dans certains corps de troupe (les hussards, par exemple), il n’existait pas deux régiments d’une même armée qui portassent la même tenue. Mais si l’on y regarde de plus près, les uniformes de la guerre de Sécession s’avèrent en réalité beaucoup plus diversifiés qu’il n’y paraît, bien que cette variété tendît à s’effacer au fil du conflit pour des raisons pratiques.

Longtemps laissée pour compte par l’histoire militaire, car sans doute vue comme triviale et parfois sordide, l’étude du combat en tant que tel n’a été réhabilitée que de manière relativement tardive. En France, on l’associe généralement à la Première guerre mondiale et au courant de l’historial de Péronne, avec une histoire du conflit centrée sur l’étude du quotidien, des consciences et des individus plutôt que sur celle des campagnes et des batailles. Une vision défendue notamment par l’historien britannique John Keegan, mondialement connu, ou par le Français Olivier Chaline, qui l’appelle « la nouvelle histoire-bataille » pour mieux la démarquer de l’ancienne – cette dernière faite de chronologies parfois vides de sens comme en témoigne le fameux poncif « 1515 Marignan ».

Longtemps laissée pour compte par l’histoire militaire, car sans doute vue comme triviale et parfois sordide, l’étude du combat en tant que tel n’a été réhabilitée que de manière relativement tardive. En France, on l’associe généralement à la Première guerre mondiale et au courant de l’historial de Péronne, avec une histoire du conflit centrée sur l’étude du quotidien, des consciences et des individus plutôt que sur celle des campagnes et des batailles. Une vision défendue notamment par l’historien britannique John Keegan, mondialement connu, ou par le Français Olivier Chaline, qui l’appelle « la nouvelle histoire-bataille » pour mieux la démarquer de l’ancienne – cette dernière faite de chronologies parfois vides de sens comme en témoigne le fameux poncif « 1515 Marignan ».

Bien qu’en principe non concernés par la guerre civile qui déchirait une nation ne les admettant pas réellement en son sein, les Amérindiens n’en subirent pas moins, eux aussi, les conséquences du conflit. C’était particulièrement vrai pour ceux, en partie acculturés, qui étaient établis dans le « Territoire indien » - une zone sans organisation administrative située à l’ouest de l’Arkansas et qui correspond aujourd’hui à l’État de l’Oklahoma. Ces populations se retrouvèrent elles-mêmes divisées, faisant ainsi l’expérience de leur propre guerre civile.

Bien qu’en principe non concernés par la guerre civile qui déchirait une nation ne les admettant pas réellement en son sein, les Amérindiens n’en subirent pas moins, eux aussi, les conséquences du conflit. C’était particulièrement vrai pour ceux, en partie acculturés, qui étaient établis dans le « Territoire indien » - une zone sans organisation administrative située à l’ouest de l’Arkansas et qui correspond aujourd’hui à l’État de l’Oklahoma. Ces populations se retrouvèrent elles-mêmes divisées, faisant ainsi l’expérience de leur propre guerre civile.

En tant qu’objectif stratégique majeur, la reconnaissance officielle des États Confédérés d’Amérique par les puissances européennes avait été recherchée dès les tout premiers jours d’existence de la nouvelle nation. En février 1861, une délégation avait été créée à cette fin, puis envoyée en Europe. Elle avait pris des contacts encourageants avec les gouvernements français et britannique. Le 13 mai, le Royaume-Uni avait officiellement proclamé sa neutralité dans le conflit, ce qui reconnaissait implicitement la Confédération comme un belligérant à part entière.

En tant qu’objectif stratégique majeur, la reconnaissance officielle des États Confédérés d’Amérique par les puissances européennes avait été recherchée dès les tout premiers jours d’existence de la nouvelle nation. En février 1861, une délégation avait été créée à cette fin, puis envoyée en Europe. Elle avait pris des contacts encourageants avec les gouvernements français et britannique. Le 13 mai, le Royaume-Uni avait officiellement proclamé sa neutralité dans le conflit, ce qui reconnaissait implicitement la Confédération comme un belligérant à part entière.

Toute guerre a besoin d’armes pour être livrée. La guerre de Sécession n’en manqua pas : en autorisant tout un chacun à posséder une arme à feu, le deuxième amendement à la constitution des États-Unis assurait l’existence d’un vaste marché que de nombreux fabricants d’armes, de taille variable, se partageaient. Malgré cela, et en dépit des immenses stocks accumulés dans les arsenaux fédéraux et ceux des États, il fallut en importer massivement d’Europe. Si l’Union n’eut aucune peine à le faire grâce à sa supériorité navale, la Confédération dut quant à elle recourir à des forceurs de blocus. En dépit de cela, elle ne manqua jamais d’armes pour se battre.

Toute guerre a besoin d’armes pour être livrée. La guerre de Sécession n’en manqua pas : en autorisant tout un chacun à posséder une arme à feu, le deuxième amendement à la constitution des États-Unis assurait l’existence d’un vaste marché que de nombreux fabricants d’armes, de taille variable, se partageaient. Malgré cela, et en dépit des immenses stocks accumulés dans les arsenaux fédéraux et ceux des États, il fallut en importer massivement d’Europe. Si l’Union n’eut aucune peine à le faire grâce à sa supériorité navale, la Confédération dut quant à elle recourir à des forceurs de blocus. En dépit de cela, elle ne manqua jamais d’armes pour se battre.

Lorsque débute la guerre de Sécession, la question de la stratégie ne se pose même pas aux belligérants, puisque tout le monde ou presque pense qu’une grande bataille de style napoléonien permettra de terminer le conflit en quelques semaines seulement. Une fois cette certitude dissipée par les premiers combats de l’été 1861, le Nord comme le Sud durent convenir qu’une stratégie plus élaborée était nécessaire quant à la conduite future de la guerre.

Lorsque débute la guerre de Sécession, la question de la stratégie ne se pose même pas aux belligérants, puisque tout le monde ou presque pense qu’une grande bataille de style napoléonien permettra de terminer le conflit en quelques semaines seulement. Une fois cette certitude dissipée par les premiers combats de l’été 1861, le Nord comme le Sud durent convenir qu’une stratégie plus élaborée était nécessaire quant à la conduite future de la guerre.

Avec la cuisante défaite de Bull Run (21 juillet 1861) s’envolaient les espoirs d’une victoire rapide pour le Nord. Pour le président Abraham Lincoln, il s’agissait désormais de mettre l’Union en état de remporter une guerre d’usure, un conflit prolongé, tout en gérant les nécessités de la politique interne et des échéances électorales. Sa première tâche allait être de trouver un homme à qui confier la lourde mission de réorganiser la principale armée nordiste, durement étrillée à Bull Run, et d’en faire une machine à vaincre. Son choix allait rapidement se porter sur George McClellan.

Avec la cuisante défaite de Bull Run (21 juillet 1861) s’envolaient les espoirs d’une victoire rapide pour le Nord. Pour le président Abraham Lincoln, il s’agissait désormais de mettre l’Union en état de remporter une guerre d’usure, un conflit prolongé, tout en gérant les nécessités de la politique interne et des échéances électorales. Sa première tâche allait être de trouver un homme à qui confier la lourde mission de réorganiser la principale armée nordiste, durement étrillée à Bull Run, et d’en faire une machine à vaincre. Son choix allait rapidement se porter sur George McClellan. Au début de la guerre de Sécession, l’idée que le conflit serait soldé par une seule grande bataille décisive était largement répandue, au Nord comme au Sud. C’était là l’héritage des campagnes napoléoniennes et de leur plus célèbre analyste, Clausewitz – chose en vérité assez surprenante, car c’était plutôt son rival Jomini, aux vues diamétralement opposées, qui était alors en odeur de sainteté dans les académies militaires états-uniennes, West Point en tête. Tandis que la Confédération adoptait une posture défensive, l’Union allait chercher à provoquer cette rencontre fatidique.

Au début de la guerre de Sécession, l’idée que le conflit serait soldé par une seule grande bataille décisive était largement répandue, au Nord comme au Sud. C’était là l’héritage des campagnes napoléoniennes et de leur plus célèbre analyste, Clausewitz – chose en vérité assez surprenante, car c’était plutôt son rival Jomini, aux vues diamétralement opposées, qui était alors en odeur de sainteté dans les académies militaires états-uniennes, West Point en tête. Tandis que la Confédération adoptait une posture défensive, l’Union allait chercher à provoquer cette rencontre fatidique. Le bombardement de Fort Sumter, dans la baie de Charleston (Caroline du Sud), est la première bataille de la guerre de Sécession (1861-1865). Le 12 avril 1861 en effet, les confédérés attaquent les nordistes qui tentaient de ravitailler le fort.

Le bombardement de Fort Sumter, dans la baie de Charleston (Caroline du Sud), est la première bataille de la guerre de Sécession (1861-1865). Le 12 avril 1861 en effet, les confédérés attaquent les nordistes qui tentaient de ravitailler le fort. Pas plus que sur la sécession, il n’y avait d’unanimité sur la conduite à tenir une fois celle-ci acquise. Parmi la classe politique sudiste, la question qui se posait à présent était de savoir si les États nouvellement indépendants allaient le rester, ou bien s’ils allaient eux-mêmes se regrouper au sein d’une nouvelle entité souveraine. Il apparut très tôt que les États sécessionnistes avaient, paradoxalement, tout intérêt à s’unir pour parer à toute tentative de les ramener dans le giron de l’Union de la part du gouvernement de Washington.

Pas plus que sur la sécession, il n’y avait d’unanimité sur la conduite à tenir une fois celle-ci acquise. Parmi la classe politique sudiste, la question qui se posait à présent était de savoir si les États nouvellement indépendants allaient le rester, ou bien s’ils allaient eux-mêmes se regrouper au sein d’une nouvelle entité souveraine. Il apparut très tôt que les États sécessionnistes avaient, paradoxalement, tout intérêt à s’unir pour parer à toute tentative de les ramener dans le giron de l’Union de la part du gouvernement de Washington.

À la veille de la guerre de Sécession, les Etats-Unis forment un pays très étendu, qui n’allait pas tarder à devenir un vaste champ de bataille. La géographie physique du pays allait étroitement conditionner le déroulement des opérations militaires ainsi que les stratégies des deux camps. Il en irait de même pour sa population, ainsi que pour sa géographie économique, à commencer par la répartition des ressources et les réseaux de communications.

À la veille de la guerre de Sécession, les Etats-Unis forment un pays très étendu, qui n’allait pas tarder à devenir un vaste champ de bataille. La géographie physique du pays allait étroitement conditionner le déroulement des opérations militaires ainsi que les stratégies des deux camps. Il en irait de même pour sa population, ainsi que pour sa géographie économique, à commencer par la répartition des ressources et les réseaux de communications. Une fois que le Stars and Bars – le premier drapeau de la nouvelle nation sudiste, qui en connut officiellement trois durant sa brève existence – eût été hissé au sommet, tronqué par un obus, du mât du fort Sumter le 13 avril 1861, le premier défi auquel furent confrontés les deux belligérants de la guerre de Sécession fut de se doter chacun d’une armée en mesure de faire la guerre. Dans ce domaine, le Nord partait de peu de chose et le Sud, de rien du tout.

Une fois que le Stars and Bars – le premier drapeau de la nouvelle nation sudiste, qui en connut officiellement trois durant sa brève existence – eût été hissé au sommet, tronqué par un obus, du mât du fort Sumter le 13 avril 1861, le premier défi auquel furent confrontés les deux belligérants de la guerre de Sécession fut de se doter chacun d’une armée en mesure de faire la guerre. Dans ce domaine, le Nord partait de peu de chose et le Sud, de rien du tout.